私はこれ迄琵琶の曲を沢山書いてきました。只管自分の音楽を表現したいという想いで曲を書いて来たので、クラシックの曲のように不特定の演奏家が演奏する事を想定して書いた曲はほとんどありません。最近では生徒達が私が作曲した独奏曲などを弾くようになって来ましたが、私は常に自分が演奏するためにだけ書いてきました。尺八二重奏や筝と笛のデュオなど、いずれも元々琵琶曲だったものを編曲したものはありますが、あくまでヴァリエーションの一つでしかないです。ロックやジャズのミュージシャンと感覚が近いかもしれませんね。また以前もブログで紹介した台湾の音楽家がカバーしてくれた作品もありますが、日本では私の曲をカバーした人は居ませんね。

基本的に私は自分の描きたい世界を表現するために曲を創っているので、自分の舞台で他の人の作品を演奏するという事は考えられません。舞台はどんな場所でも、ギャラが高かろうが安かろうが自分の作品を演奏します。またいわゆる「お仕事」でも自分の作曲したものしか弾いていません。勿論作曲家の新作などを演奏する場合もほんのたまに(5年に一度くらいでしょうか)仕事としてやる事もありますが、あくまで私なりにやります。古典曲で弾くのは樂琵琶の秘曲「啄木」のみですし、有名作曲家の既存の作品を弾く仕事はしたことがないですね。それは私の仕事ではありません。やるのなら自分なりのアレンジを入れて、塩高スタイルのカバーヴァージョンとしてやります。作曲家としては一番使いにくい演奏家だと思いますが、それが私のスタイルです。

こういう姿勢で私が演奏作曲しているので、私が共演する人は、私が持っていないものを持っている演奏家にお願いして、思う存分彼らの個性のままに弾いてもらっています。勿論アドリブもガンガン弾いてもらいます。「私の曲を弾いてくれ」「これはこう弾いて欲しい」という姿勢ではなく、曲の趣旨や譜面に書かれている音符の意味を解説し、「あなたならどう弾きますか」という問いかけをしながら、共演者の思う形を考えてもらうようにコミュニケーションの時間をたっぷりと取って、先ずは彼らのやり方に私が答えるように演奏します。私はいわばプロデューサーのような感覚で彼らの個性がいかに生きるかを考えて曲を創り、時に手直しもし、それらを経て最終的に私の音楽として発表できるように導いているのです。これはマイルス・デイビスをずっと聴いていて養われた私なりの手法です。同じ曲でも共演者が変わると少しづつアレンジを変えるのもその為なのです。Vnの田澤明子先生や、笛の大浦典子さんなどは優れたレベルでいつも期待に応えてくれます。

今まで書いた作品は70曲以上はあります。アルバム11枚(うち二枚はオムニバス)、配信で出しているものも60曲程になりました。今はCDにしなくても良いのでコストは随分下がりましたし、リリースすればそのまま世界発売ですので、買ってくれるのはほとんど海外の方です。良い時代になりました。

私は伝統邦楽では比較的早い段階からネット配信をしているのですが、早くやり出して本当に良かったと思っています。もう昨年のアルバムからはCD化もやめて配信オンリーにしていますが、その他まだ録音配信していない曲も結構あるので、今後随時発表して行く予定です。オリジナルな世界をこうして発表して行けることに感謝しかないかないですね。

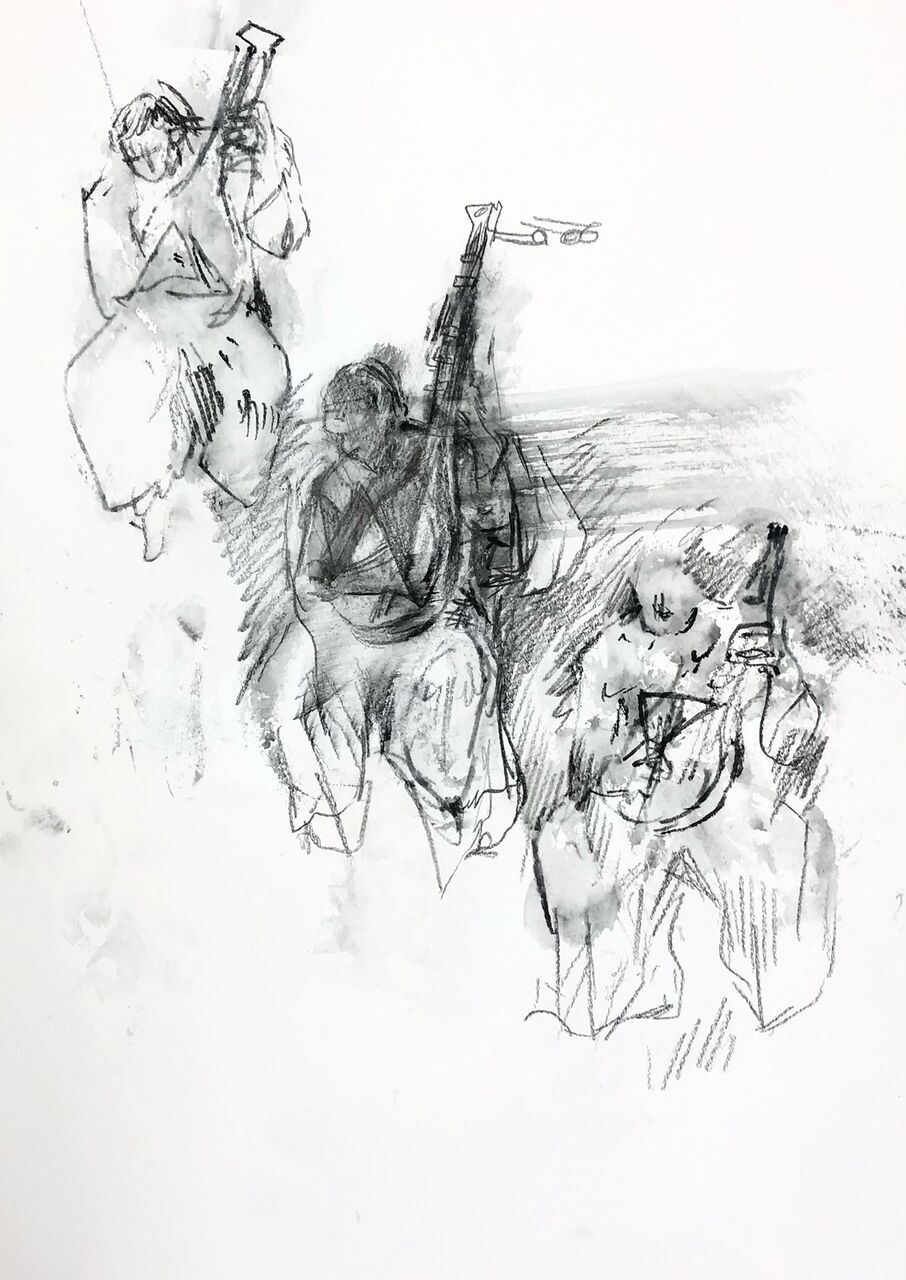

絵:山内若菜作 「Voices」初演時の演奏会で書いて頂いた作品

絵:山内若菜作 「Voices」初演時の演奏会で書いて頂いた作品

こんな感じでずっと活動をしてきましたが、今迄の作品を振り返ると、何故か「兄弟曲」と言えるような作品がいくつも存在します。先ずは911のテロを題材とした「二つの月」と311の震災を題材とした「Voices」。この二曲は曲自体は全然違うのですが、構成が似ている部分があるのと、フレーズにも似た所があります。何故か共通したものを感じる二曲です。そして独奏曲の「風の宴」と「東風(あゆのかぜ)」も同じで、チューニングやスケールが違うのに、何故か作曲している内に構成が同じ感じになってきて、やはりこれは兄弟曲だなと思えて仕方がないのです。また8thCDに収録した「西風」は現在デュオ曲として編曲してやっていますが、この独奏バージョンは「東風」に受け継がれています。樂琵琶では「塔里木旋回舞曲」と「Sirocco」等他にもこれは兄弟だなと思うような作品がいくつかあるのです。

自分でも不思議なのですが、多分同じイメージを持って少し違う視点で書き出してしまうんでしょうね。作曲している時には全く気付かないのですが、出来上がって舞台にかけて暫くやっていると、何とも言えず繋がりを感じるのです。

更に「二つの月」のモチーフで造られた独奏曲「彷徨ふ月」も出来上がり、8thアルバムに収録しましたが、この曲は現在もう少し手を加えて「二つの月第二章」と名前を変え進化しました。その他樂琵琶と笛の「凍れる月」は第二章、第三章が出来上がっていて、こちらも次回のアルバムにヴァイオリンと樂琵琶、篠笛と薩摩琵琶のそれぞれデュオ作品として収録予定です。こうして一つのイメージから色んな所へと広がって作品になって行くのです。私はこうした作品を時々振り返りながら、一つの風の流れのようなものを感じています。

いつもとは違うアレンジの「西風(ならい)」演奏中 photo 新藤義久

私は琵琶で作品を発表し出した一番最初から「器楽としての琵琶」を標榜していて、以来作曲作品のほとんどは歌や声の無い器楽曲です。歌を入れる時には歌手に歌ってもらっています。一応弾き語りもやった方が良いと思って、一頃は「敦盛」や「壇ノ浦」「経正」等、オリジナルの歌詞と作曲による作品も発表しましたが、どうしてもいわゆる琵琶歌のスタイルの曲は琵琶が伴奏に回ってしまい、本来の琵琶の魅力を出し切れないと感じています。もっとジミヘンのようにたっぷりと楽器の方も弾いて、その上で歌も入っているようなスタイルが出来てくると嬉しいですね。既にメゾソプラノ・ヴァイオリン・琵琶による「Voices」ではそんな感じで作曲していますが、今後の課題の一つとなるかもしれませんね。

琵琶の音色であれだけ微妙で深い世界を表現できるのだから、「悲しい」と声で言わなくても琵琶で十二分に表現できるはずです。その方がリスナーの内面にはイメージが広がり深く伝わって行くのに、悲しいだの哀れだのと声に出し、更にはコブシ回して大声を張り上げてしまっては演歌と何も変わらない。そんな大変残念な想いを琵琶を始めた頃に感じました。

また従来の琵琶曲は、歌の節も琵琶のフレーズもパターンが限られていて、その組み合わせの範疇でしか曲が成立していません。歌詞も同様、軍国時代に出来たあの歌詞は、とても私が許容できるようなものではありません。だから自分が琵琶で活動を展開して行くには、作曲するしかないのです。

有難い事に琵琶を手にしてからもう30程経ちますが、演奏会の機会を本当に沢山頂いていて、何とか琵琶を生業としてこれ迄生きて来る事が出来ました。ここ7.8年は器楽曲のレパートリーも増えて、現在弾き語りは「祇園精舎」をやる程度です。「壇ノ浦」などのいわゆる長い弾き語り曲は年に一度やれば良い方ですね。こんな調子でやっていますが、お陰様でだんだん琵琶=弾き語り=耳なし芳一ではないという風に見てくれる方が多くなり、微力ながら琵琶の音色の魅力を届ける事が出来ています。そして思う所をぶれずにやって来て良かったという手ごたえを感じています。

私は今迄声を使うプロの方々と沢山会ってきました。前出「Voices」を歌ってくれている保多由子さんをはじめ、このブログにも散々書いているように優れた歌手の歌は本当に好きで良く聴いています。魅力ある歌手の方々は、皆それ相当の身体を創り上げ整えていますね。そして何よりも歌い手としての人生を生きている。

私も、あの歌手たちのように絃を扱うプロとして、常に心も体も楽器も整えて、琵琶弾きとして人生を歩んでいきたいのです。平曲から始まる弾き語りの伝統は踏まえつつも、あくまで他には無い、あの音色を届けるのが私の仕事。これからも琵琶の音色が生きる曲をどんどん作曲して、私の想う所をもっともっと表現し、この妙なる音色を届けて行きたいですね。

これからも創り続けますよ。