私は演奏が終わったら、どんどんお客様に楽器を触ってもらうようにしています。触らせたくないという演奏家も多いと思いますが、ぞんざいに扱う人は居ませんし、子供たちなどは本当に面白がって音を鳴らしてくれます。そんな時間をいつも作っているせいか、楽器の材質や構造についての質問もとても多く、どうも演奏している人より、リスナーの方が楽器に興味がある人が多いんじゃないかと思えて仕方がない位です。世に楽器マニアは沢山いますし、ギター弾きの連中とは普通の会話で、材質がどうのピックアップがどうのとギター談義はいつでも自然発生的に始まるものです。残念ながら薩摩琵琶を弾いている人とはそんな話になったことはないですね。

琵琶自体は平安の昔からありますが、薩摩琵琶に限っていうと邦楽の中でも結構特殊な位置に在る楽器です。誕生してまだそんなに古い楽器ではないし、古い音楽でもありません。音楽としては明治~昭和初期の軍国時代のイデオロギーの中で出来た音楽なので、私は流派の曲で古典だなと感じる曲はほとんど無いですね。先ず楽器の名前がジャンルになっている時点で、音楽のバリエーションがないのが解ると思います。三味線だったら、様々なジャンルやスタイルがあり、三味線だけではジャンルになりませんが、薩摩琵琶は未だこんな状態ですので、音楽としては未成熟なジャンルといわれても仕方がないと思います。だから私はどんどん器楽曲を作曲して、歌と琵琶を切り離そうと、ずっとやって来ました。

幕末頃の文献で、薩摩のある方が大金を払って作ってもらった琵琶の形状について書かれているものがあります。文字による描写でしかありませんが、それを読むとかなり盲僧琵琶に近いものだったことが判ります。当時はまだ現在の薩摩琵琶の形には統一されていないようで、様々なものがあったようです。気になる方は調べると出て来ますよ。現在の4絃4柱の薩摩琵琶は、多分明治に入ってからこの形にだんだん統一されて来たのではないかと私は考えています。また私が使っている「錦」と呼ばれるタイプは昭和の最初に水藤錦穰先生によって女性の為の薩摩琵琶として改良されたもので、第二次大戦後、鶴田錦史氏が更に改良し、私はその女性用として開発された錦琵琶をまた更に発展させて自分の音楽に合うように改良しています。この辺りの変遷は前のブログを読んでみてください。

https://biwa-shiotaka.com/移りゆく琵琶の姿/

材質は全てを桑で作るのが一番良いとされ、今でも総桑のものを作ってもらうと結構なお値段がします。ほとんどの琵琶は表が桑で、裏は別の素材を使っているものが多いですが、総桑製の琵琶は確かに総桑特有のふくよかな音がしますね。

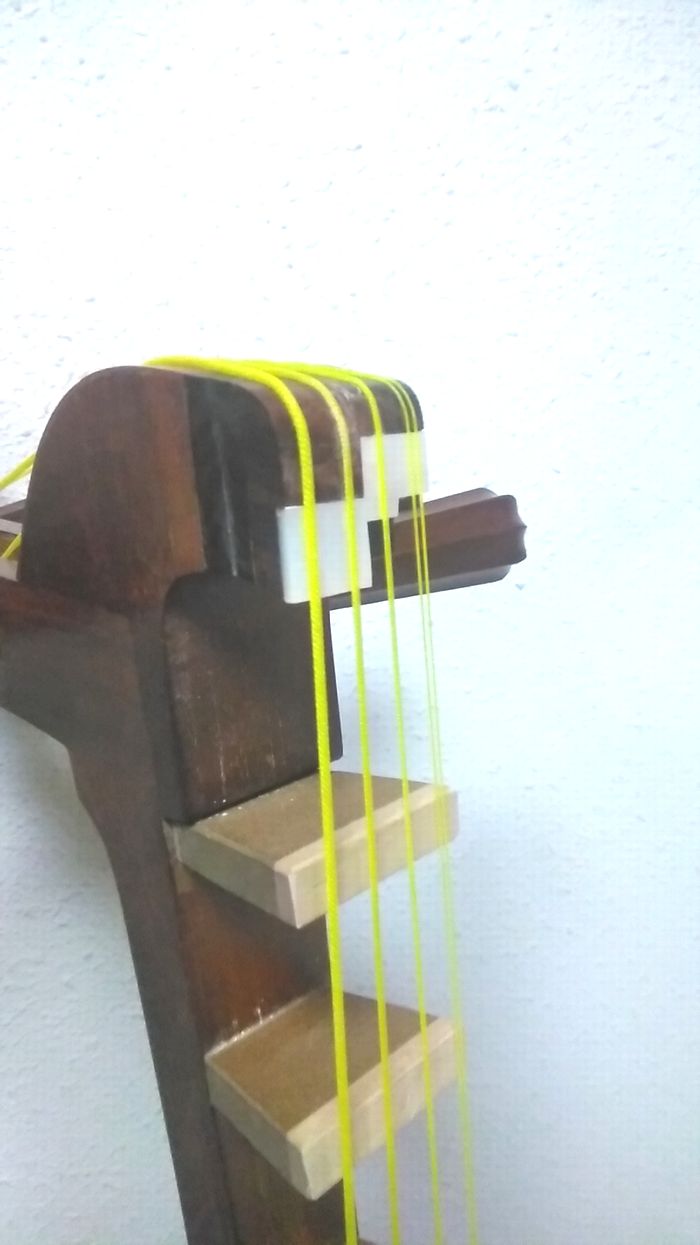

ギターなどと違い、表板はブックマッチではなく一枚板。また高級なギターやヴァイオリンのような削り出しではなく、材を曲げて湾曲させています。柱は朴の木で、現在は朴の上に楓(メイプル)を張り付けています(左写真)。朴は柔らかいので、直ぐに糸の筋が出来てしまいサワリも減ってしまうという難点を改良すべく、最近は楓を張っていると聞きました。朴のあの柔らかい音が好きな方も多いと思いますが、私はメイプルを張ったシャープな音の方が断然好きですね。

裏板も桑材が最上とされていますが、欅や花梨なども使います。以前は総桜などの琵琶もありましたが、音が固く、低音が出ない為、現在では使われていません。欅は太鼓に使われるように、低音の響きがとても豊かになりますし、花梨は高音がしっかり出るので、桑でないとだめという事はありません。私の琵琶は中型が花梨、大型が欅で出来ていますが、誰にも出せない塩高独自のサウンドを紡ぎ出していると自負しています。確かに総桑製の琵琶は良い音がしますが、それぞれに持ち味があるので、値段よりも音で選択すると良いと思います。

ヘッドについてあまり皆さん関心ないようですが、ヘッドの大きさは響きには結構差が出ます。古いギブソン等のギターには、大きなボディーのギターには大きなヘッドが付いていますね。最近はヘッドが小さいジャズギターが主流ですが、音もそれに伴って今風になっています。どちらが良いかは別として、ヘッドの大きさが響きに大きく関係するのは確かです。私の琵琶はかなりヘッドを大きく作ってもらっています。その方が自分の求める音に近いと感じるからです。以前ヘッドを折ってしまった人の琵琶を触らせてもらいましたが、何だか全体の響き方が変でしたね。

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。

またネックは弦楽器にとってとても大事で、幅や厚み、材質等音色に直接関係してきます。ギターやヴァイオリンの様に直接ネック表面に指を付ける楽器の場合は、指板の材質でかなり影響が出ます。エボニー(黒檀)素材が多いですが、エレキギターなどでは、メイプルやローズウッドもよく使われます。それぞれに音質が違い、エボニーはしっとりと落ち着いた感じになりますし、メープルだとブライトでシャープな音がします。これはかなりの差となって感じられます。薩摩琵琶の場合はネックがボディーと一体型で、いわばスルーネック状態で、尚且つ高い柱(フレット)が付いていますので、ネック表面~ギターで言う所の指板~に指は直接当たりません。つまり指板というものが無く、ネックの材質はボディーと同じものとなります。ですので琵琶のネックの問題は厚みと幅、そしてギターに於けるフレットと同じく柱の材質に左右されます。ギターのフレットも厚みや高さ、材質でかなり音が変わってきます。

私はネックにもとてもこだわりを持って作ってもらいました。大正から昭和初期の

琵琶はネックが細いものが多く、横にしただけで、絃の張力に負けて音程が変わってしまうものも少なくなかったので、私のように太い絃を使う人は、とても使えませんでした。

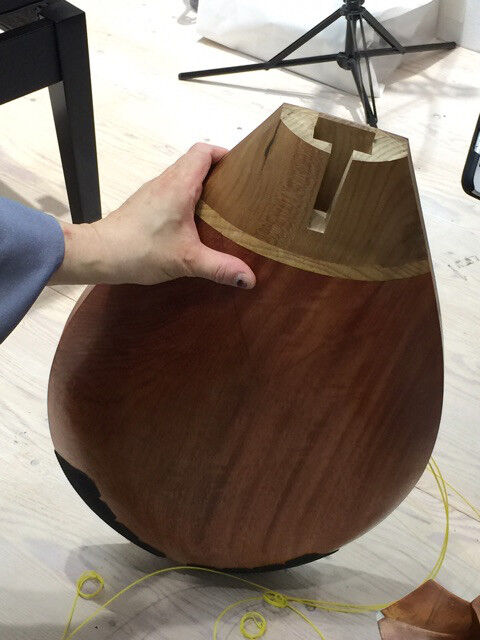

指板が存在しない分、柱を通してダイレクトにネックそしてボディーに響きが伝わりますので、幅も厚みもしっかり取ってあるものの方が音が安定しますね。またギターのように表板を鳴らす構造とはちょっと違い、ボディー内に「橋または虹」と言われるアーチ状の板が入ってます。わざと響きを止めるようにも思えるその構造がないとあの琵琶の音が出ません。吉川英治の小説「宮本武蔵」の中にも琵琶のボデイーを叩き割って見せる有名なシーンがありますが、あの構造が琵琶のいわば生命線なのです。こちらを読んでみてください。

読書『宮本武蔵』(その四 琵琶のこころ) – (新)緑陰漫筆 (goo.ne.jp)

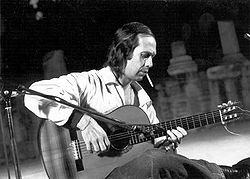

最初期の筑前4弦琵琶は橋がないので、小さいボディーながら良く鳴りますが、琵琶というよりどこかの民族楽器のような感じで、三味線にとても近い響きがします。とても素敵な音色なのですが、現在我々が思う琵琶らしい音という感じではないですね。やはり橋こそが琵琶の音色の要と言ってよいと思います。 表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。

表板の厚みも大事で、表板が薄いと弾いている本人としては鳴っているように感じますが、音が軽くなってしまって遠鳴りしないのです。これはフラメンコギターなどにも言えるのですが、表版が薄いので、打撃音は反応が早いのですが、遠鳴という点では、厚みのあるクラシックギターの方がはるかにあります。また演奏に於いても、力を入れてバシバシ弾く方は確かに手元では大きい音がしますが、音が潰れていて、少し離れるとぼやけて打撃音しか聞こえません。音は末広がりに響いて行くので、手元で潰れた音を出すと10mも離れるとぼやけてしまいます。フラメンコでもクラシックでも名手は決して力任せには弾きません。パコ・デ・ルシアがその良い例だと思います。薩摩琵琶は表板にある程度の厚みのあるものを選んで、且つ力任せで弾かないように手首のしなりをうまく使って、且つアクセントはしっかり付けても、絃から撥を素早く離し、絃に負担をかけないタッチで弾くと、響きがしっかり客席に届きますよ。

それから覆手(テールピース)の位置も大事です。ボディーエンドに近過ぎても遠過ぎても良い鳴りは得られません。私はオリジナルモデルを創ってもらう際、ネックやヘッドと共に覆手の位置にも色々と注文を付けました。楽器に拘るのはプロのギタリストでなくともギター小僧なら、ボディーの素材から、ネックの握り、フレットやナットの素材迄、色々と注文を付けるのが当たり前なのですが、琵琶人には楽器に拘る人を見たことがないですね。私にとっては楽器を注文するのだから細部にわたって要望を伝えるのは当たり前なのですがね。でなかったら自分の目指す音は出ません。琵琶人のメンタルは私にとってはとても不思議なのです。

ちなみにこの分解型は、中型琵琶を真ん中から真っ二つに切って創ってもらいました。こういう注文をする人も少ないと思いますが、演奏活動に必要であれば、私はどんな事でもとにかく石田さんに注文します。

撥も目の入り方や厚みで音色は大きく変わりますし、勿論絃の選択でも全く違う楽器になります。サワリも常に面倒見てあげないと、良い状態は保てません。薩摩琵琶はとにかく手のかかる楽器です。これだけ手のかかる楽器も他に知りませんね。

ギタリストの方は皆さん一人一人材質や構造に大変詳しいです。アコースティックギターでは、表版の裏側に付けるブレイジングというもので随分と鳴り方が違うのですが、そんな事や各パーツの材質による音色の違いなども、常に話題に上ります。そういう検証動画もYoutubeには沢山出ていますね。音色マニアとも言える人がかなりの数存在しています。しかし琵琶人は声が常に先行してしまうせいか、それとも楽器にあまり関心がないのか、楽器に拘らないですね。自分の楽器の面倒を自分で診る人もあまり見かけません。琵琶を教えている先生ですら、サワリの調整が自分で出来ないという人も多いように思います。これだけ魅力的な音色を出すことの出来る楽器を追求して行かないというのは、大変に残念です。

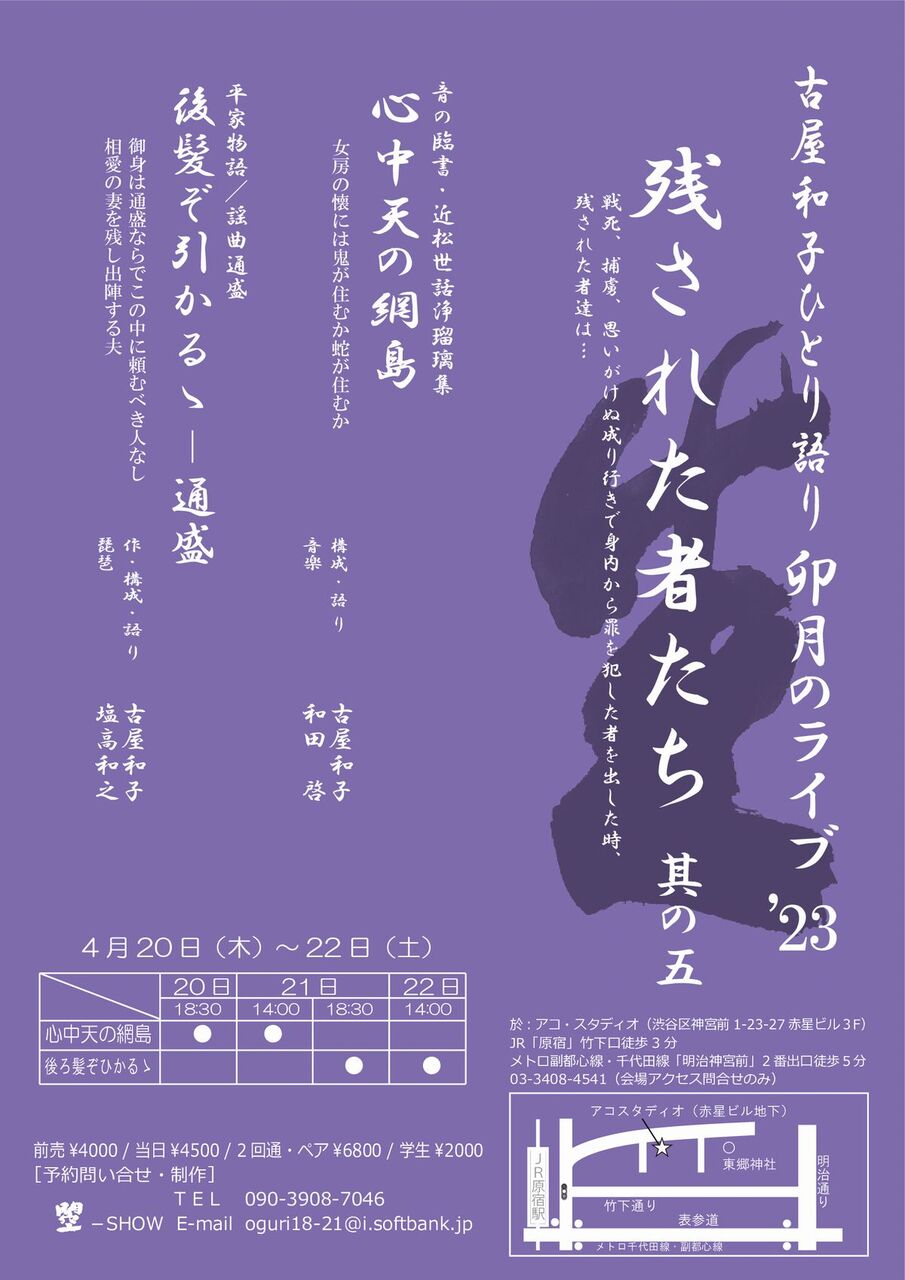

先日も語りの古屋和子さんの会で弾いてきたのですが、平家物語を研究会に入っていつも読んでいるという方が、私の長く響き渡るサワリにいたく感激してくれて、声を掛けてくれました。三味線ではどうしても減衰が早過ぎますし、サワリも開放弦にしかないので、サワリがしっかり効いてサスティンの長い琵琶の音は他にない格別な味わいがあります。それを滑らかに自在にコントロールするので、琵琶の音は声のように語り出すのです。

是非是非琵琶でないと出せない、あの妙なる響きをもっと世に響かせたいですね。