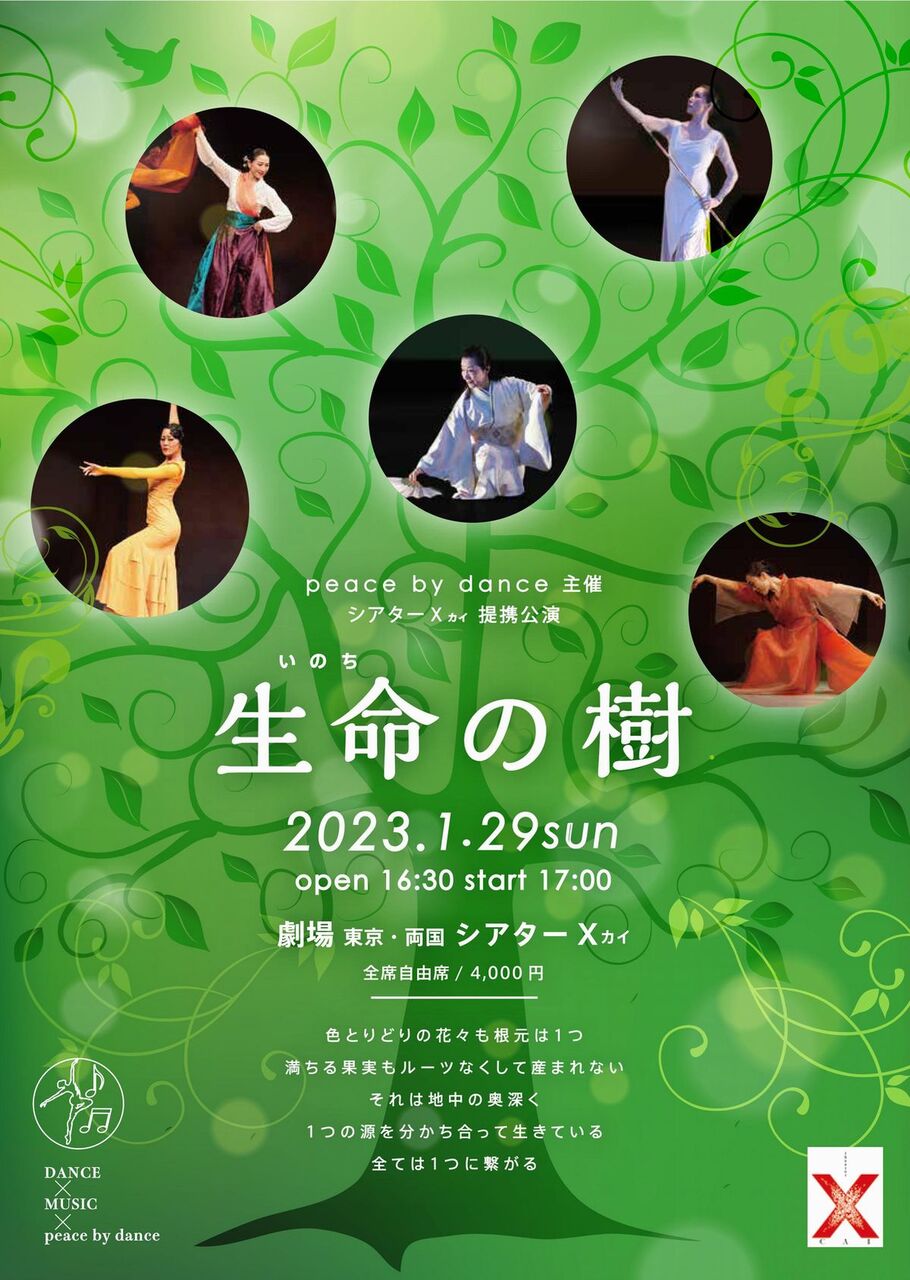

先日の「生命の樹」の舞踊公演は無事終わりました。

今回私は、日舞の花柳面先生、韓国舞踊のペ・ジヨン先生のチームで、フルートの久保順さんと音楽を担当しました。曲は拙作の「彷徨ふ月」を使い、それを編曲して演奏しましたが、今回も素晴らしい作品になりました。面先生とはもう何度となく創作舞台をやらせてもらっていて、毎回記憶に残るような充実した作品を創ることが出来て嬉しいです。考えてみると私がお付き合いしているアーティストは皆、古典をベースに持ちながらも常に創作活動をしている方ばかり、普段から共演が多い能楽師の津村禮次郎先生や安田登先生はその筆頭です。

人それぞれではありますが、アーティストが「芸」を身に着けたが故に、自分で築き上げたスタイルに自ら閉じ込められて、どんどん世界が小さくなって行ってしまう姿を時々見かけます。作品でも舞台でも、ものを創るには柔軟性が何よりも大切。何かを築き上げた人ほど、それを守ろうとして失敗の無いものしかやろうとしなくなりがちなのですが、そこには勢いも魅力もありません。アーティストはどこまで行っても好奇心旺盛でどんどん未知のものにチャレンジしてこそアーティストです。だから作品も舞台も深まって行くのです。自分の世界に分厚い殻を創ってしまっては、共演者もリスナーも入って来てくれません。ベテランになればなる程に、柔軟な心であるよう心掛けていくことが必要だと思います。言い方を変えるとキャリアを積むほど、こちらの器を試されるとも言えますね。

私はデュオ作品のレパートリーが多いので、共演者とは常に良いパートナーシップを築けるように心がけています。曲を書く時、いつも一緒に演奏する人を想定して、その人の魅力が一番引き出るように曲を創っているのですが、そうする事で曲のエネルギーが何倍にも大きくなって行くし、それはリスナーに確実に届くものです。共演する人の音楽に最大限のリスペクトをしながら作曲して行くと、そういう心はしっかりと相手にも伝わって行くものでそれが良いパートナーシップにもつながります。逆に自分のやりたい事の伴奏をさせようという意識のある人や、自分のお上手さを聴かせようなんて心でいる人は、共演者の持ち味も生かせないし作品も小さな器の中から出る事が出来ません。狭量な心というものは姿にも作品にも駄々洩れに現れてしまうものです。

とにかく共演者に目いっぱいやってもらうようにすればするほど、自分の考えているもの以上のものが出てきて、曲にも生命力が溢れ、面白い展開になって行くのをこれまで沢山経験してきました。

幸い、私はこれ迄素晴らしい共演者に巡り合う事が出来ました。笛・尺八・ヴァイオリン、メゾソプラノ、フルート等々素晴らしい共演者のお陰で本当に沢山の曲を書く事も出来ました。皆尊敬できる音楽家です。私はその魅力をどう引き出してあげる事が出来るか、作曲家としても演奏家としても、常に問われている訳で、私の音楽を何倍にも輝かせてくれる共演者とのパートナーシップは音楽をやってゆく上でとても大事な事なのです。

琵琶など長いことやっていると、行く所行く所で「先生」と呼ばれるようになります。「先生」でも何でも、いかに自分自身にまとわりつく囚われを無くし、柔軟な心でいる事が出来るか。そしてまた豊かな感受性を持って日々を生きる事が出来るか。これが今後の私の一番の課題だと思います。

1月は妙に忙しかったですが、しばらく時間が作れそうなので、ゆっくり新たな作品創りをしようと思っています。ゆっくりと柔らかく周りと接して歩いて行けば、何だか今年も面白くなりそうです。