ジェフ・ベックが亡くなりました。この所の世の中の急激な変化を見ていて、歴史のページは少しづつめくられてきていると感じていましたが、何だか一気にめくられたような気分です。

エレクトリックギターで、歌の無いインストのジャンルを創り上げたのはジェフ・ベックです。それまでロックギターのインストでこれほどにハイレベルな楽曲と演奏はありませんでした。ショウビジネスの中にありながらも、売れる売れないという所でしか成り立たなかったロックを、そんな部分から切り離し音楽作品として成立させた功績はあまりにも大きいと私は思っています。

音楽が歌から離れ器楽が成立するという事は、その音楽がかなりの洗練を経たという事です。もう少し言うと、優れた音楽家が登場する事だけではなく、それによってリスナーの感性が刺激され、更に深い所まで導かれて行ってはじめて器楽はジャンルとして成立するのです。エレクトリックギターでそれを成し遂げたのがジェフ・ベックだったと私は思っていますし、それはエレクトリックギターの革命だとも感じています。

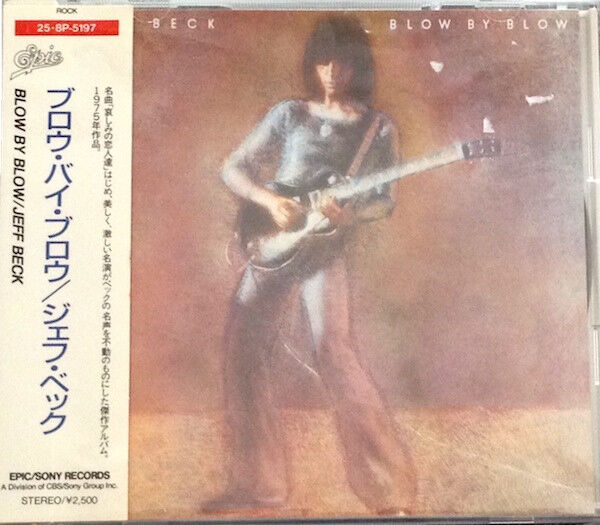

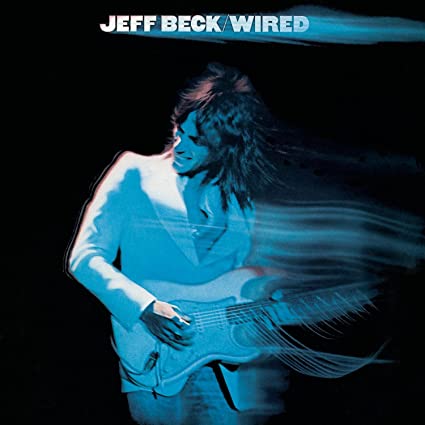

ジャズギターはナチュラルトーンで演奏するので、フレージングは豊かですが、音は伸びず、細やかなニュアンスやロングトーンのコントロールは全く出来ません。そこが魅力でありながらも、サックスなどを聴くにつけその圧倒的な表現力に対し、もどかしいものを感じずにはいられませんでした。パット・マルティーノのように、そこを逆手にとって独自のスタイルを創り上げる人も居ましたが、ディストーションが登場してから、自在に音を伸ばしコントロールする事が出来るようになって、その表現力は大きく変わって行きました。60年代はジミヘン、クラプトンがそれを主導し、楽曲としてはキング・クリムゾンなんかが、歌中心ではない器楽的でロックの範疇を越えた音楽作品を創り出して行き、その流れがジェフ・ベックの75年リリースの名作「Blow by Blow」、翌76年の「Wired」へと繋がって行くのです。この二枚はエレクトリックギターの可能性というだけでなく、新時代を開いた名作として、今でも超えるものが無い程に完成度が高い作品です。

私はこんな風に楽器としての魅力のあるギターミュージックをずっと聴いてきたので、琵琶でもインストに拘るのです。弦楽器奏者なら、楽器を弾いてリスナーを納得させる演奏をするのが当たり前であり、歌を歌うのであれば歌手というべきだと今でも思っています。ギターだろうが琵琶だろうが楽器の音色で世界を表現できない者は弦楽器奏者ではない。それを教えてくれたのがジェフ・ベックの2枚のLPだったのです。

最初に琵琶を手にした頃から「こんなにいい音が出る弦楽器を抱えていながら、何故弾き語りしかやらないんだろう」と思っていましたが、琵琶をただの伴奏にしか使わないなんて、そんなもったいない事は私には出来ませんね。何処までも琵琶の音色で表現し尽くすのが琵琶奏者として当たり前だと私は思っています。まあ歌を入れるんならやはりジミヘンみたいなに、先ずは楽器を存分に弾いた上で入れたいですね。

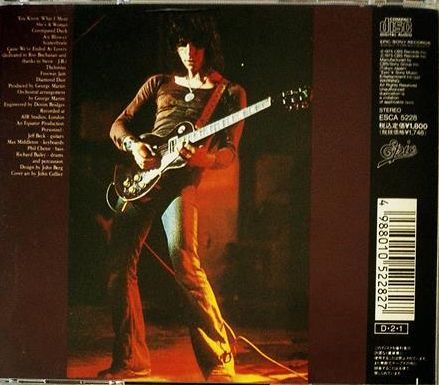

もう20年もたってしまいましたが、私は1stCD「Orientaleyes」のジャケ裏を、「Blow by Blow」のジャケ裏と同じ構図にして欲しいとデザイナーさんに駄々をこねまして、結局こんな感じに創ってもらいました。もうビョーキですね。曲も全てインストで、もちろん全てオリジナルで、琵琶の「Blow by Blow」として創りました。私の琵琶という楽器に対する答えと想いが詰まった輝かしい1stCDとして、今でもお気に入りのCDです。

私は、ジェフ・ベックやパット・マルティーノのような「己の道を歩んでいる」存在にとても惹かれます。それは孤高と表現するべきなのかもしれませんが、自分の中ではそのまま宮本武蔵なんかにも通じています。今そんな姿をしている琵琶人は、残念ですが見かけません。琵琶の演奏よりも歌にご執心で、声が出てるか、コブシが回っているかどうかなんてところで競っている事が私には全く理

解できません。歌よりも先ずはまともに琵琶を弾いて欲しいですね。

結局私という音楽家を育ててくれたのは、ベックやマルティーノ、パコ・デ・ルシア、ヴァンヘイレン、ラルフ・タウナー、ジミヘン等々こうしたギタリスト達だったのです。只管己の道を突き進んで行くその姿に自分の姿を重ねるように生きて来ました。いつものスローガン「ぶれない、群れない、寄りかからない」はこんなギタリスト達の姿を見て、心に刻んでいった言葉なのです。だから私も彼らの上っ面を真似するのではなく、あくまで自分の道を進むにはどうしたらいいだろうと逡巡を繰り返しながら、琵琶に辿り着いたという訳です。

ジェフ・ベックの素晴らしい音楽を聴くことが出来、また大きな示唆も頂き、本当に幸せでした。安らかに。