前回は琵琶を運ぶ時のことを書きましたが、色んな方に「どんなやり方で活動しているの」とよく問われるので、今回は私の活動のやり方について書いてみます。

私は基本的に一人で動き、演奏会も一人もしくは、笛の大浦典子さんのようなリスペクト出来る音楽家とコンビを組んで演奏します。曲によってはカルテット位の編成の演奏もない訳ではありませんが、ほとんどデュオか多くてもトリオまでですね。

私は琵琶で活動を始めた25年程前からずっと、演奏する全ての曲を自分で作編曲しています。相手が洋楽器でも邦楽器でも全て私がスコアを書いて演奏してもらっています。それは都内のライブでも同じで、全曲自分で創った曲を演奏します。ですので赤字になっても必ず共演者にはこちらからギャラを払って演奏してもらいます。小さなライブの時にはあまり出せないのですが、集客数に関わらず、こちらから頼んだ以上はそれなりのギャラを払います。したがってメンバーが多いと支払いも多くなるので、大人数でやる曲は、私のような人気も集客力も無い者には実現可能な曲ではない、とも言えますね。

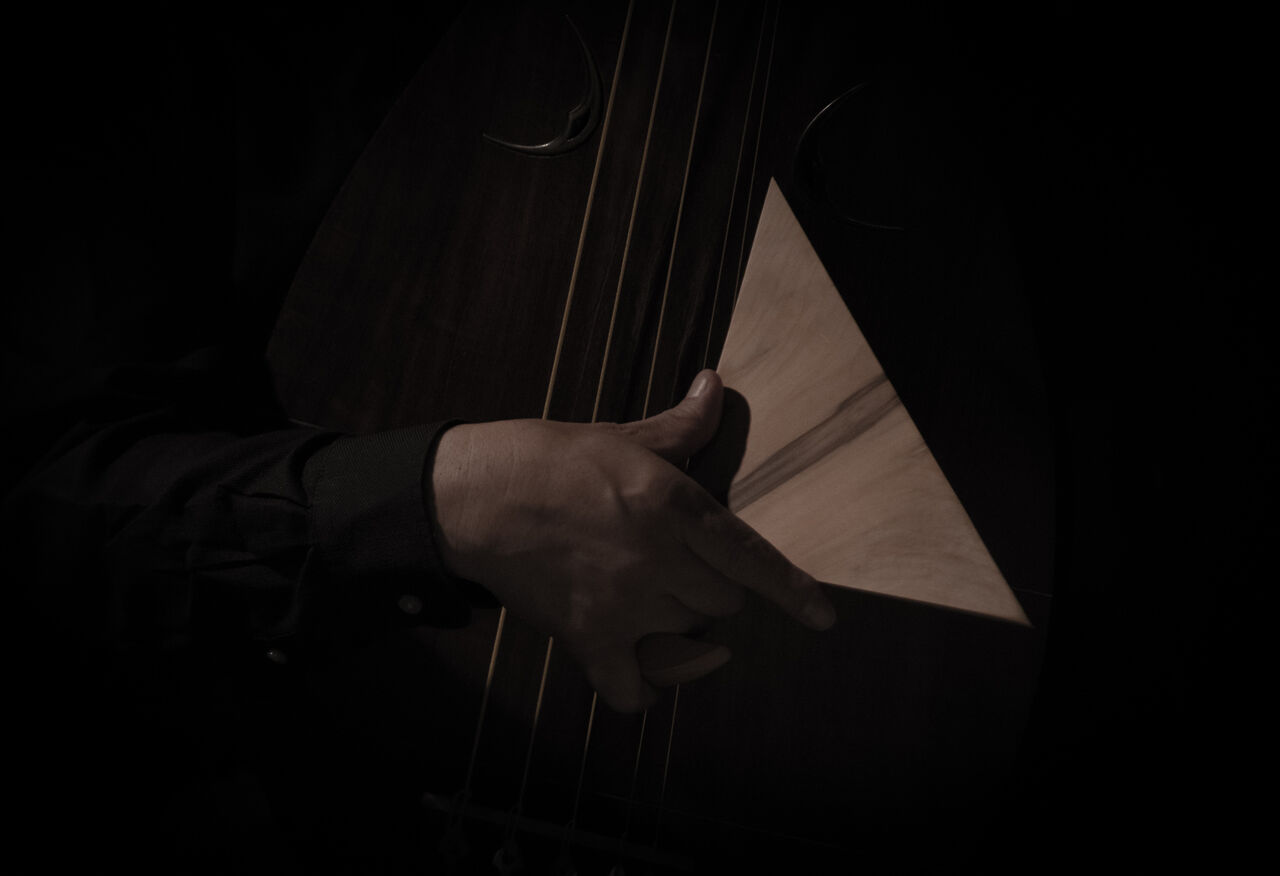

何故そうするかと言えば、薩摩琵琶がとにかく特殊な楽器で、ヴァイオリンやギターのように技術があって譜面が読めれば何でも弾ける楽器ではないので、いわゆるスタジオミュージシャンのように、どんな仕事でもこなせるというものではないからです。先日は能の津村禮次郎先生と和太鼓の坂本雅幸さんと私でフリーの即興演奏をしてきたのですが、お互い何が出来るのかという事を津村先生も私も何度も一緒に舞台をやって解っているから出来るのであって、初めての人とはなかなか上手く行きません。薩摩琵琶は楽器の構造上、他の楽器と同じ目線で捉えていては、仕事はやっていけません。来年はアンサンブルの仕事がいくつか入っているのですが、正直な所心配ですね。

薩摩琵琶は基本的に歌の伴奏用として発達したので、歌う人の声の高さに調整をしますので、人によってチューニングはそれぞれ基音が違います。また「サワリ」を調整をするには糸口から駒(フレット)まで全て絃の当たる所を削らないと良い「サワリ」の音は出ません。つまりチューニングを変えるには、その都度フレットや糸口を全部削り直さないといけないという事です。これがなかなか理解してもらえません。また転調に関してもフレット数が少ないので、ほとんど出来ません。こういう琵琶の特性を解って作曲できる作曲家はほとんど居ませんね。

琵琶は珍しいので、習った曲が上手に弾けるようになると周りから声もかかるし、ちょっとしたお仕事もやるようになる人も居ると思いますが、なかなか世の中甘くないです。そういう仕事はアーティストとして呼ばれている訳ではなく、ただ珍しい楽器だから呼ばれているだけで、流派の弾き語り曲を並べている内は、お稽古事としか見てもらえません。

独自の世界を創って聴かせる事が出来る人をアーティストというのであって、習った事しか弾けない人はアーティストと同じ舞台には立てません。是非お稽古事のレベルから飛び出して、舞台で勝負するような若手が出てきて欲しいものです。

以下の曲は私の現代音楽ラインとは別の、シルクロードをテーマとした作品群の代表曲で、樂琵琶と篠笛の作品ですが、この曲は二胡とピパによる演奏ヴァージョンやヴァイオリンと樂琵琶バージョンもあります。

ピパと二胡バージョンはこちら

塔里木旋迴舞曲。作曲/塩高和之。改編/劉芛華、林正欣。 – YouTube

先日の静岡のお寺の公演では、高山樗牛氏のお墓のあるところでしたので、樗牛氏の代表作「滝口入道」を基に笛とデュオの曲を創り、地元静岡を拠点にして世界に飛び出して活躍している劇団SPACの女優さんに語りを入れてもらって新作の上演をしました。こういうことをやっているから、様々な場所で演奏の話が来るのです。こうやって自分の主張も入れながら要望にも応える事で、自分の音楽の幅も広がるし、プログラムのバリエーションも増えて行きます。以下の曲は元々琵琶と篠笛の曲でしたが、筝の方のアルバムに収録するために筝とフルート用に編曲したものです。

演奏活動の他、私はレクチャーの仕事も結構やっています。先月はこの所毎年恒例の東洋大学文学部での特別講座をやってきました。他市民講座や美術館などでも時々やります。また最近は能楽師の安田登先生によく声を掛けられて、様々な講座や企業セミナーにも行かせてもらっていますが、内容は古典文学や古典音楽の変遷、洋楽と日本音楽との比較等色々喋らせてもらってます。こうした仕事はどういう訳か琵琶で活動を始めた頃から依頼があって、色んな大学や市民講座で毎年特別講座をやらせてもらっています。自分の知識も広がりますし、勉強にもなるので、作曲をする際の思考や哲学面でも大いに役立っています。

私は高校生の頃ジャズギタリストになろうと思って上京してきたので、ショウビジネスやエンタテイメントの世界を若き日に見てきて、とても自分が生きて行ける世界でないという事を実感していました。「音楽を売る」というのはある種壮絶なものがあると今でも思っています。だから琵琶に転向してからは、あくまで売るよりも、自分の世界を音楽で具現化する事を第一目的としています。ですからエンタメを目指している人はきっと全く違う考え方で、違う動きをするでしょう。色んな人が色んな活動を展開できるような世の中になると良いですね。

私は自分の思う道を行くのみです。