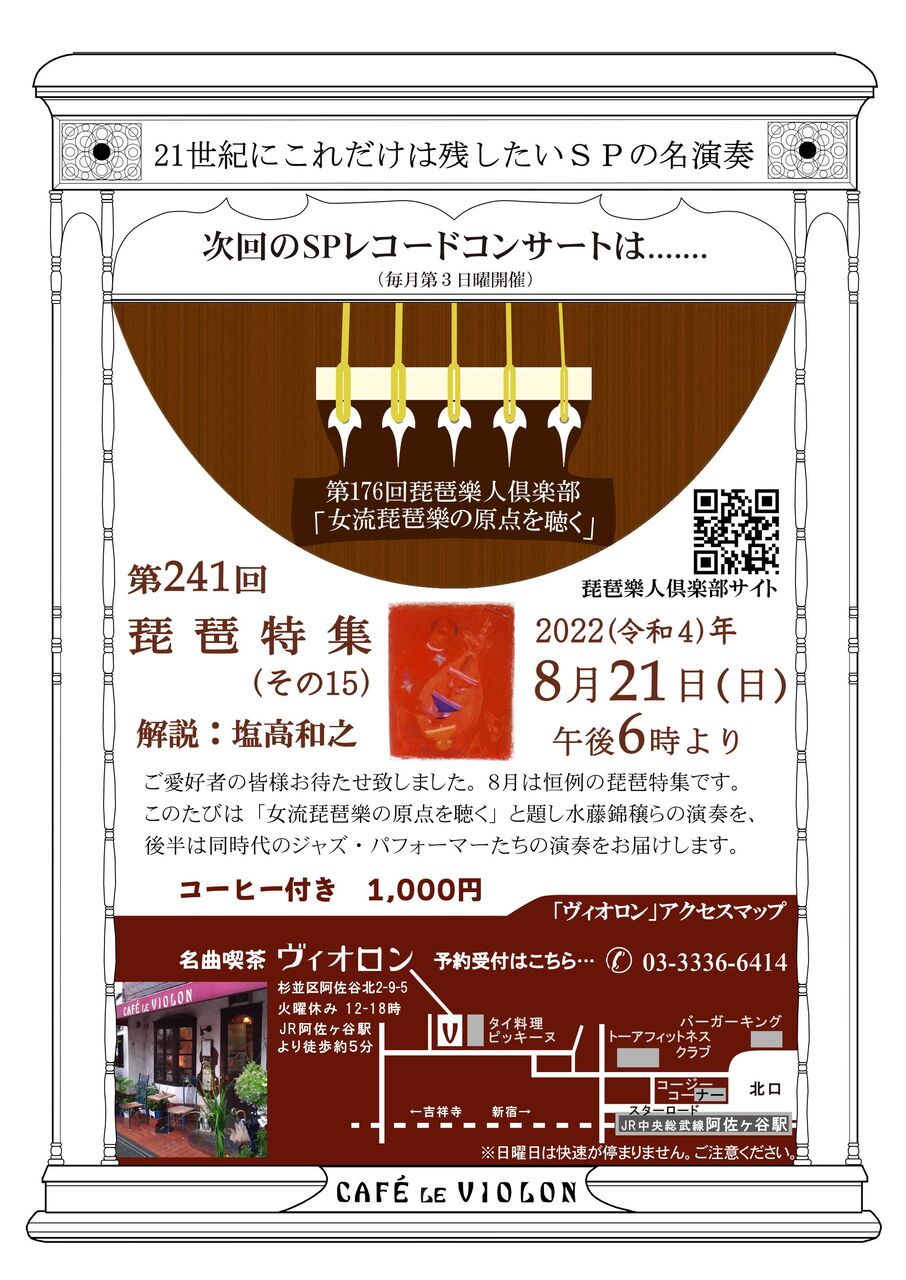

毎年8月の琵琶樂人倶楽部は、SPレコードコンサートをやっています。開催日もいつもの水曜日ではなく第3日曜日の18時開演となっておりますので、ご注意ください。

2012年迄は第一部も二部も琵琶をかけていたのですが、さすがに曲調が皆同じなので、聴くだけでも結構疲れてしまいました。そこで2013年から第二部では、他ジャンルの邦楽または日本人の声楽家のものをかけていました。同時代に違うジャンルではどんなものがあったのかを知るのも面白いという事で、昨年迄は第二部は日本人の声楽家を中心にかけていました。

しかしそれももう随分と長くやったので、今年からは第二部に私の専門分野でもあるジャズに変更します。ジャズと薩摩・筑前琵琶は同じ時期に成立した音楽で、両方を体験してきた私としては、語るべきものも沢山あるので、今年からこの企画になりました。初期のマイルス、パーカー、ビリー・ホリデイ等かけてお話したいと思います。

asagaya jazz streetにて、SKY trio

私は10代の終わり頃、ジャズギタリストに成ろうと思って東京に出て来ました。ギタリストとしての最初の仕事はナイトクラブのバンドマンの仕事でした。しかしまだ10代の私にとって水商売の雰囲気は違和感しかなく、好きにもなれなくて、何年か頑張ったのですが辞めてしまいました。その後自分で曲を創ったりしたものの、どうにも八方ふさがりでライブをやる事もままならずバイトに明け暮れる日々だったのですが、知人の紹介で作曲家の石井紘美先生の所に行って人生が展開して行きました。石井先生の勧めで琵琶に転向してからは面白いように曲が書けるようになりましたし、自分が行くべき道もどんどんと明確になっりなって行きました。石井先生はきっと私の質を見抜いていたんでしょうね。

何だか水を得た魚という感じで、それまで知らない内に子供の頃から身についていた古典文学の知識も役に立ちましたし、石井先生の下で学んだ現代音楽の知識も琵琶に合致しました。

つまり琵琶は私にとてもリアルな生を感じさせてくれる楽器だったのです。ギターを弾いている頃は、ギターを弾いている事が嬉しくて、やりたい音楽以上にギターを舞台で弾いている自分に満足していました。勿論私の事なので、あれこれと曲を創りやっていたのですが、若さという事もあって明確な自分の音楽の姿は見えていませんでした。

それが琵琶を始めたとたんに、最初から弾き語りではなく「現代邦楽」という自分のやりたいものが具体的に見え、1stアルバムから(石井先生作曲の「HIMOROGI」を除いて)総ての曲を自分で作曲し11枚のアルバムをリリースする事が出来ました。またその創作の発想となる背景の文化や歴史まで、今迄興味を持って見聞きしていたものが一気に一つにつながって、自分の音楽を明確に感じる事が出来たのです。まあ紆余曲折はありましたが、自分のやりたいものが見えてくるというのは変な寄り道もしないし、余計な事に振り回されないし、全て自分で責任を負うという事を前提にして、自分で思う存分自由に出来るという事でもあります。琵琶は私にそんなリアルな人生をもたらしてくれたのです。

今、やっとジャズも邦楽も冷静に聴く事が出来るような気がしています。よく言えば余裕が出た、という事でしょうか。私の中ではジャズと琵琶楽はとても共通するものがあって、物は違えど気分はほとんどあのギターを弾いていた頃から変わっていません。

SPレコードは現代の感覚からすると、ノイズばかりで良い音には感じないかもしれませんが、よく聴いていると、その生々しいまでのリアルな音楽の姿を感じる事が出来ます。当時は録音機材も簡素なもので、マイクすらなく、初期の録音では蓄音機のラッパに向かって演奏したものをレコード盤に刻んでいました。勿論エコーもないし、マルチ録音もミックスダウンも途中の修正も出来ない一発録音だったこともあり、演奏家の気合の入り方が違うのです。勿論それが出来るレベルの演奏家しかレコード吹込みは出来ませんでした。琵琶に関して言えば、当時のレベルはかなり高く、現代の演奏家で敵う人はいないだろうと思う程の充実ぶりです。

こうしてSPを聴いていると、録音の技術の向上に反比例して演奏家の質の低下を感じます。表面的な事は上手くなっても、音楽そのものに対する姿勢からして考え直したいなと思えて来ます。

今コロナを経て、音楽家も大きくその感性ややり方を変えて行くべき時期に差し掛かっています。これからの在り方を考える為

にも過去を一度見有詰め直すことが大事になっているのではないでしょうか。実は答えは古典の中に在るというのは、私が琵琶に携わって感じたことの一つです。

今回からの琵琶とジャズのSPコンサートは、いわば私の真骨頂です。是非是非お越しくださいませ。