GWも過ぎ世の中も動き出して、いよいよという感じですね。今週の水曜日は第173回目の琵琶樂人倶楽部があります。

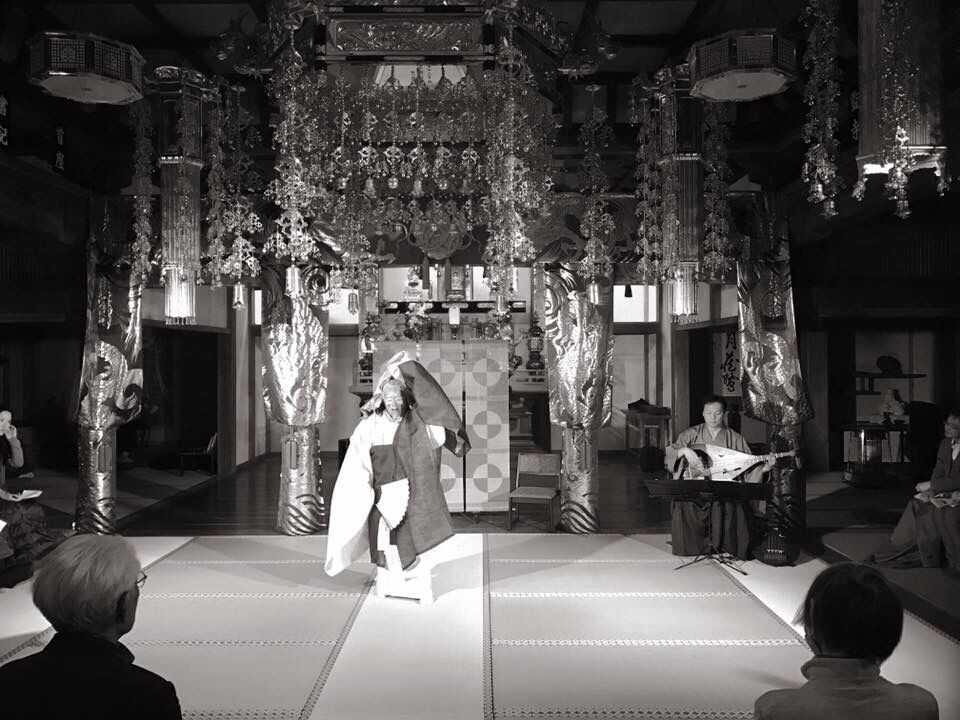

逆にベテラン勢は明暗が分かれている感じがします。津村禮次郎先生のように、どんな状況にあっても常に挑戦し実践して創造的な舞台を次々に開催して行ける方は、やはり技術云々とという事だけでなく感性が柔らかいのでしょうね。これも才能であり器だと思います。

逆に何か空回りし出してしまっている人も残念ながら見かけます。今迄はデジタルに弱かろうが、ちょっとスタイルが古風だろうが何だろうが何とかやれたし、会を開けば同世代の知人達も駆けつけてくれて、自分のスタイルで頑張っていれば特に問題は無かったのに、この二年程の急激な変化で、もうそれが通用しなくなってしまった、という事でしょうか。社会の在り方が変わって、集客も難しくなって、世のセンスも変わってきていると、ちょっとした事でずれが出て来てしまうのかもしれません。特に今迄やってきた実績や経験に固執すると、今迄小さな村の中でもなんとか回っていた事が不可能になって、村自体が解体されて、しまいには孤立してどんどん世間と溝が出てきてしまいます。自分の今後の活動においても、よく考えるべき事だと、最近思うようになりました。

オルガンジャズクラブにて Voの松本泰子さんと

オルガンジャズクラブにて Voの松本泰子さんと

先日、知人でお同い年の歌手の方とも話をしたのですが、年齢を考えて声の出し方や活動のやり方を意識的に徐々に変えているとの事。またレパートリーも含め歌のスタイル自体も少しづつ変えはじめていると言っていました。私自身を考えても、確かにここ3・4年で自分のスタイルやレパートリーがかなり確定してきたことを感じているものの、やはり肉体の変化は確実にこれからやってくるだろうし、社会の変化もしっかり視野に入れておかないと、今後続けて行く事は出来ないと感じます。音楽は常に社会と直結しているなと、本当にこの所実感しています。

琵琶樂に関して、私は活動を始めた時から、もうこれ迄の旧価値観による琵琶歌の内容では、私が思う活動は出来ないと感じ、レパートリーの100%をオリジナルを創ってやって来ました。それにコブシ回して張り上げているあの歌にも大きな違和感がありましたので、歌と琵琶を切り離し、何とか琵琶のあの妙なる音色を最大限に聴かせることを中心に活動を展開してきました。おかげで今、様々な仕事をさせてもらっているし、この方向性は自分に合っていたと思っています。こうして生業としてやっていけているのも、活動開始の時に思い定めた方向性が間違っていなかったと確信しています。しかし今後を考えると、更なる考察が必要のように思えてならないのです。

私が邦楽や雅楽の世界に出逢って感じたのは、携わる人々のどうにもならない硬直した思考です。まあそんな思考に固まってしまうのはそれだけの器しかないという事だと思いますが、伝統を権威とすり替えて、音楽に向き合うより、先ずその閉ざされた特殊な社会の価値観と繋がろうとしてしまう姿は本当に残念でした。そこには音楽はありませんでした。ただ特殊な習慣を持った村だけがありました。

思考はすべての行動につながります。それは音楽の形に成って現れます。もっと言えば顔つきにも歩き方にも現れます。人生も随分と変わるのでしょうね。思考が全てだと言っても過言ではないと思います。先ず何を思っているか、考えているかで全く進む道が変わってきます。だからこそ、その思考の土台となっている部

分をしっかりと認識して、何故そう考えているのかという部分を自分で明確にしないとないと思考がぐらつきます。今活動が難しくなってきている方を見ていると、舞台に立っている事で満足してしまう方が多いように思います。タレント活動をしているのならまだしも、自分の独自の音楽を創れないようでは、音楽家とは言えません。お稽古で習った曲が上手に弾けてもそれは自分のレパートリーでもなんでもないのです。

何故それをやるのか、思考の土台となっている歴史や哲学や感性の認識があいまいで、気持ち良い、面白い、格好良いという情緒の部分でしか感じていないと、表に出て来たものもあいまいなものにしかなりません。年齢を重ねれば重ねる程に、技術ではなく音楽の中身を問われます。これは私が自分を振り返って感じている事です。何を土台として、そこから何を導き出し、それを基に何を考え、何を志向するのか。そしてその思考からどんな音楽として結実させるのか。それを問われるのが音楽家ではないでしょうか。直観力も大切ですが、こうした分析的な思考を避けて表面の情緒だけで動いていると、世の流行に流され、組織に流され、人に流され漂っているだけで時間を無駄にしますね。私も一時期はそんな感じでした。

私自身、この二年間は、コロナ禍にも拘らず結構お仕事させてもらったし、恵まれた方だと思っていますが、色んな事を考える時間でもありましたね。続けるにはもっともっと頭を使わなくてはいけません。私の器ではどこまで出来るか判りませんが、自分ではこれからが本番だという気持ちが強いです。そしてこれからの展開が面白くなるだろうなとも感じています。