先日東京では本格的な雪が降りました。今年は北海道や日本海側では、豪雪となっているようですが、心配ですね。といいながら雪の降らない地域で育った私は、雪が降ると何だかテンションが上がってしまいます。若き日、私が東京に初めて出て来た日の夜、雪が降って来て、寒さで目が覚めたのを今でも覚えていますが、雪が降っている状態というのをあまり経験していないので、雪を見ると今でも何だか非日常が訪れたような感覚になるのです。

あの東京に来た日から長い月日が経ちました。雪の降る様を見るに度に想い出しますが、あの日は私の誕生日でもありましたので、今でもあの時の匂いのようなものがまざまざと蘇ります。

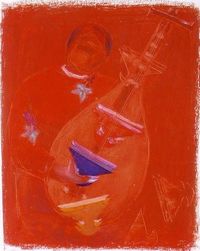

これ迄色んな事をやって来ましたが、結局私の中の根幹に何があるのかという所に辿り着きますね。楽器を弾いている以上、上手くなりたいという気持ちは常にありますが、技術や知識など表に見えるものに目が行っていると、質の高い音楽は創れません。東京へ出て来てから判ったことは、これに尽きます。根底にある美的感覚や、その美的感覚を育んだ風土や歴史なんかが、やればやる程に気になるのです。

西行(菊池容斎画/江戸時代)

西行(菊池容斎画/江戸時代)

前の記事でも西行のことを書きましたが、桜を見て湧き上がる、その想いの元をたどると、やはり日本の風土や歴史などにつながらない訳にはいきませんね。西行が吉野の桜を見て「心は身にぞそわずなりにき」という一つの美の世界に身も心も入ってしまったその感性は、脈々と千年もの時間を超えて、この私のような小さきものにも、その端っこが受け継がれています。そしてそれが私の美的感覚となり、その源からものを見て、感じて、現代社会に生き、琵琶を弾いて、音楽を創っているという訳です。

雪を見て心が躍るのも同様で、いつも拙作「花の行方」で歌っている「み吉野は山も霞みて白雪の ふりにし里に春はきにけり」等の和歌を通じて、その感性をやはり何かしら受け継いでいるからでしょう。この風土が育てた感性が、長い年月を経て、日本人の感性の源になっている事に異を挟む日本人はいないと思いますが、如何でしょうか。その脈々と受け継がれて来た部分を見ようとしなければ、いくら琵琶を弾いても流派の型や曲などを勉強しても日本の音楽にはならない。私はそう思っています。

洋楽をやろうが、ギターを弾こうが、己という小さな枠の中で「表現」という事をやっている人と、自分の存在が、何千年という過去から受け継がれているその歴史の最先端に居るという意識で音楽をやっている人では、出てくるものが違うのは当たり前です。観ている世界が違うのです。いくら知識や技術を蓄えても、自分の頭で考えている事しか見えず、その外側の部分が見えない、感じられない人間は、ものは創り出せない。

これだけ多様なものが溢れている時代だからこそ、源となる感性、そしてそこから育まれた美の意識が無いと、何でもいいんだという、土台の無いある種ニヒリズムとも言えるような状態になってしまいそうです。命の連鎖からも、風土に育まれた歴史からも縁が切れて、行き場の無い、根っこも無い希薄な存在になってしまう。社会を生み出し歴史を紡いできたのが人間というもの、個々人の源から導き出された美の意識はいわば人間が生きて行く一つの規範でもあり、音楽家的には、己の語法を持つという事だと私は考えています。

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

さて、今年も仕事始めは琵琶樂人倶楽部からです。毎年恒例の「薩摩琵琶三流派対決」。三流派よりも三者対決ですね。三流派というのも何か違和感がありますので、今年は「薩摩琵琶四絃s五絃」というタイトルにしました。メンバーは、琵琶職人であり、私の全ての琵琶を作ってくれている石田克佳さん。そして琵琶樂人倶楽部創立以来お世話になっている古澤月心さんと私です。

こうしたスタイルの違う琵琶を気軽に聞ける機会はほとんど無いので、是非ふらりとお越しください。

同じ日本の感性を持ったものでも様々な表現がある。ここが素晴らしいのです。

現代は和と同をはき違えている例が多々あります。和とは違うものが調和して行くという事。同は皆同じものになって行くという事。「和して同ぜず」です。違う質のものや人が共存して行く姿が和です。違う考え方、感じ方やり方、色んな物が調和して行ってこそ社会は上手く行くのであって、皆が同じ方向を見て、同じ考え方をして、同じ行動をしなければいけなくなったら、とても窮屈でしょうし、直ぐに反動が起きます。

人間は弱い存在ですから何かルールがあると、それで自分も他人も縛る方向に簡単に転んでしまう。だからこそ色んな音楽が巷に響いているのがちょうど良いのです。琵琶も「こうでなければ」「これ以外は」というメンタルになってしまったら、どんどん衰退するだけです。色んなスタイルの琵琶樂があるのが楽しいじゃないですか。

好き嫌いの物差しは一つでなくて良いのです。ただその根幹に美があるか。この風土と歴史が育て、連綿と受け継がれて来た美の感性があるのか。そこが問題です。「色んなものがあって良いのなら、何でもいいじゃないか」なんていう軽薄且つ近視眼的な視野しか持てないようなら、もうこの国は終わりでしょう。

日本は国というものが出来て、少なくとも千数百年以上の歴史を刻んできたのです。そこには長い時間を経て受け継がれて来た美があり、文化があるのです。もっとこの風土に花開いた美を私は楽しみたいのです。私は、この奥深く、長く、世界的にもまれな豊かな文化と美の感性を誇りに思いますね。

最近は西行にまたちょっと興味が出ていることもあり、雪を眺めながら、こんなことをつらつらと想いました。