琵琶樂人倶楽部の15年節目の会は、無事終わりました。といってもいつもながらの地味~な会なのですが、淡々とそして確実に回を重ねて行くというのは、自分の中にしっかりとした軌跡として残って行きますね。これからも淡々とやって行きますので、是非御贔屓の程よろしくお願いします。

琵琶樂人倶楽部専用ブログの方に、来月の内容、及び来年一年のスケジュールなど近いうちに載せておきます。ご覧になってみてください。

人生には人それぞれに節目があるかと思いますが、今私は自分を取り巻く様々なものが移りゆく時に来ているのを感じます。琵琶樂人倶楽部もその一つですし、その他小さな出来事も日々様々に起こります。年齢を重ねれば、そんな日々の変化に感じ入る事も増えて行きますね。

というこの頃なのですが、先日、私の音楽人生で一番に指針としてその姿を追いかけていたギタリスト パット・マルティーノさんの訃報が流れて来ました。

このブログでは。これまで影響を受けたギタリストたちの追悼を何度か書いてきました。ジム・ホール、パコ・デ・ルシア、エドワード・ヴァン・ヘイレン等、皆、私の音楽を創り上げる過程で、大きな影響を受けた方々です。しかしパット・マルティーノという名前だけは特別中の特別なのです。高校生の時にレコードを聴いてから、ずっとこの人の姿を追いかけて来ました。その影響は琵琶に転向してから、更に強く大きくなったように感じています。このブログにも何度も名前が出てくるので、知っている方も居るかと思いますが、彼の人生とその音楽家としての姿には大変に感じ入るものがあるのです。

「自分が自分である事を幸せに思う。。。それに勝る成功はない。つまり、自分の人生そのものをもっと楽しもうと私は言いたいね」

正にこれなんです。私が琵琶を手にした時から思っているのは、ここに尽きるのです。もしもっと若い頃から琵琶を手にしていたら、有名になりたい、売れたい、注目されたいという心にふりまわされていたかもしれません。しかし幸いにも私は大人になってから琵琶に出逢い、今の道に進んだので、自分のやりたい事を只管やって行きたい、という想いだけをずっと抱いてやって来ました。少しづつ少しづつ牛歩の如く自分の作品を書き、演奏してきて、自分の世界を只管創り続ける事が出来て、本当に嬉しいのです。だから彼の音楽に対する姿勢は、大いに私の活動の支えとなって来ました。

また私はマルティーノの音色がとても好きでした。ダークで低音成分が多く、豊かに響くギターの音色は彼だけのものでしょう。マルティーノはジャズギタリストの中でも一番太い絃を張っていることで知られていますが、私の琵琶の極太セッティングはマルティーノの影響ですね。フェンダーのシングルコイルのような細くしゃきっとした軽い音も嫌いではないのですが、自分ではそういう音を出したくないのです。私が流派から離れたのも、当時所属していたT流独特の倍音が少ない漆塗りの軽い音が私の好みではなかったからというのが大きいですね。基本的に目指す音色が流派のそれとは真逆だったのです。豊かな倍音を実現するには、大きめのボディーと太い絃がどうしても必要不可欠なので、私の琵琶は特別仕様になっているという訳です。

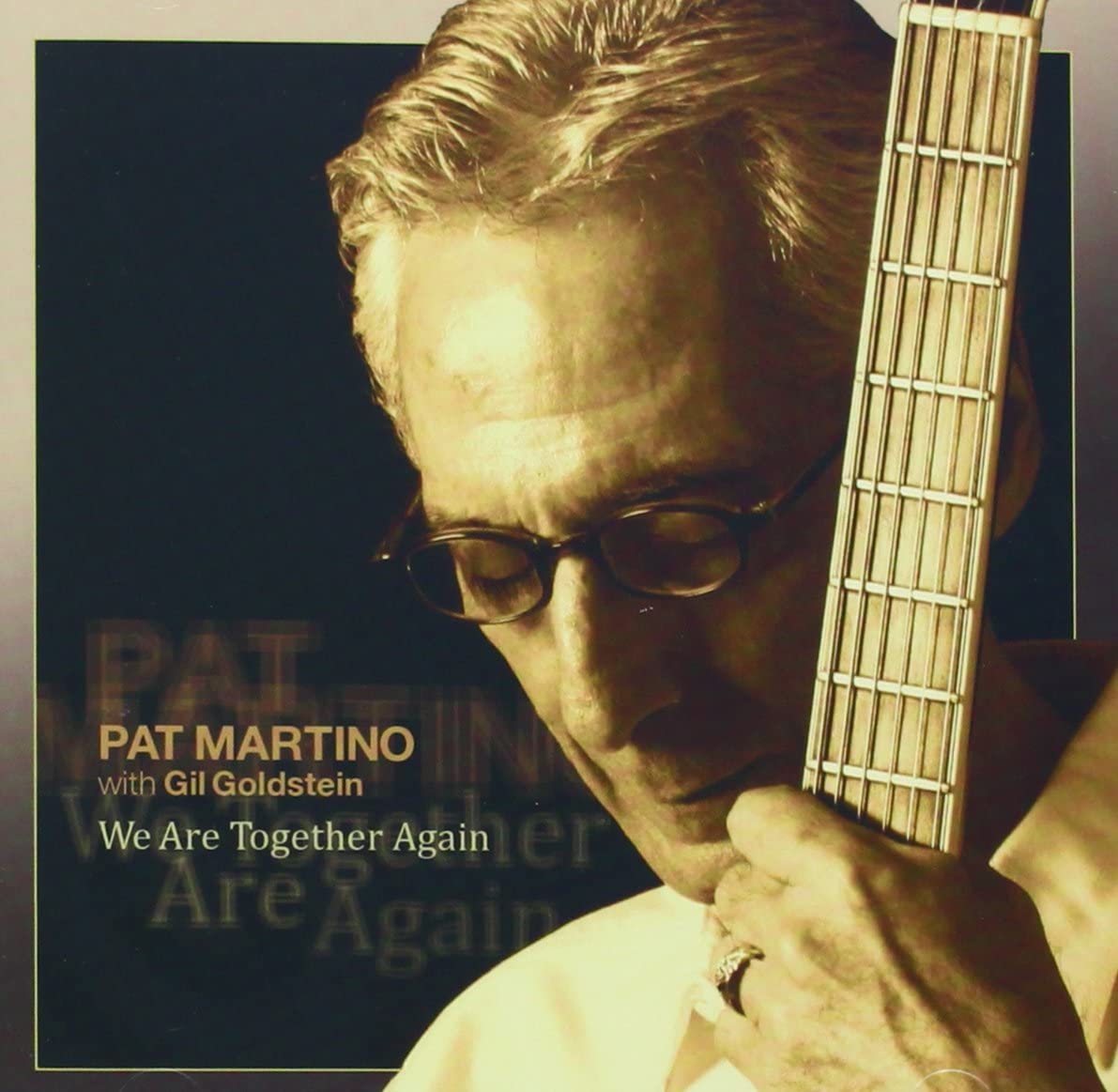

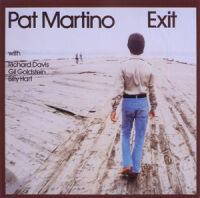

一番左(上)の「Consciouness」の最初に収録されている「Impressions」という曲を高校生の時に聴いて感激し、その感激と高揚のまま私は東京に飛び出して行きました。だからもうマルティーノ氏の存在は自分の音楽人生を通して追いかけているといっても良いと思います。真ん中の「Exit」というアルバムは全ジャズギタリストのバイブルとも言える内容で、スタンダード曲を超の付くハイレベルで、且つどこまでもマルティーノ流で演奏しています。伝統に胡坐をかかず、己のスタイルで、しかも誰にも追随することが出来ない程のハイレベルで貫く姿は素晴らしい。そして私の憧れです。

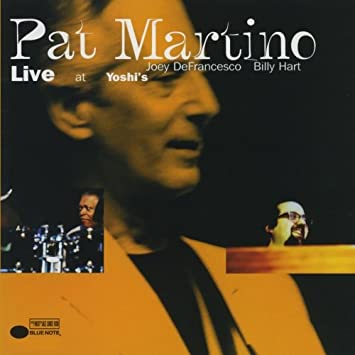

もう一つ復活後のライブの様子を記録したのが、右(下)の「Live at Yoshi’s」です。皆ある程度の年齢になると、音数も減り落ち着いて渋く丸くなって行くものですが、マルティーノは最後迄「シーツオブサウンズ」とい言われるスタイルを貫きました。確かに相応の洗練がありますが、けっして甘口にはならない。その姿勢が凛として好きでした。

私も彼のようでありたいと思います。オーソドックスな曲を演奏しても、流派や伝統というものに胡坐はかかない。確固たる自分のオリジナルのスタイルでケリもカタも付ける。永田錦心や鶴田錦史のように、そしてパット・マルティーノのように、何処までも自分の矜持を持って舞台に立ちたいのです。何とか流の名のもとに、習ったスタイルに胡坐をかき、己の音楽を創り上げない事は、流派を創った先人たちに一番背く行為だとも思っています。

時代は留まることなく移りゆくものですが、その流れに流されることなく、また同時に時代と共に時代の中で音楽を鳴らし響かせて行けたらいいですね。まだまだやりたい事も創りたい音楽も色々とあります。私に与えられた時間がどれだけあるか判りませんが、どこまでも自分の道を歩んで行きたいのです。余計なものは要りません。それがパットマルティーノから受けた一番の影響であり、教えであり、私の指針です。

レジェンドに献杯。