東京では毎日天気の良い日が続いてます。もう梅も咲き出して、気もそぞろにあちこち出掛けて行きたい今日この頃ですが、まだまだ世の中ままなりませんね。

昨日の第159回の琵琶樂人倶楽部は、先週のベルベットサンライブの再演のような形で、Vnの田澤明子先生に加え、尺八の藤田晄聖君も駆けつけてくれて、良い感じで出来ました。Vn・尺八・琵琶という形は、今の私の音楽にはぴったりな感じがします。もう少しこの形を詰めて追い込んで行きたいですね。

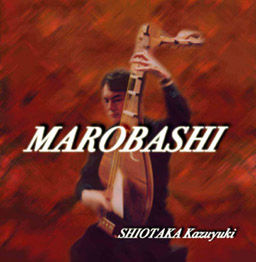

只今、作曲の師である石井紘美先生とやり取りをしていて、2003年に初演した先生の「HIMOROGI Ⅰ」を手直ししているんですが、これは私の2ndCD「MAROBASHI」に収録されていまして、そのCDの中に「in a silent way」という私の作品も入っています。もう18年前の録音です。

只今、作曲の師である石井紘美先生とやり取りをしていて、2003年に初演した先生の「HIMOROGI Ⅰ」を手直ししているんですが、これは私の2ndCD「MAROBASHI」に収録されていまして、そのCDの中に「in a silent way」という私の作品も入っています。もう18年前の録音です。ばればれなのですが、マイルス・デイビスの傑作アルバムのタイトルをそのまま頂きました。勿論音楽は全く違いますが、イメージとしてはマイルスの作品にインスパイアされて作った曲です。17絃筝とヴォイス、フルート、琵琶という編成の作品で、17絃筝を弾いたカーティス・パターソンさんに色々お願いして、左手にコントラバスの弓を持ち、右手は爪を付けずにアルペジオをしてもらって、更に深く響く彼の声で和歌の英訳をぽつりぽつりと語ってもらうというものです。雰囲気は極静かな、幻想的な作品ですが、琵琶のCDに入れる曲としては結構挑戦的な作品です。このスタイルの曲は、1stアルバムに収録した「時の揺曳」、樂琵琶の「凍れる月」等があります。当時の私の中では一つのスタイルとして重要な作品群だったのですが、現在のレパートリーには明確な形でこの世界観を持っている曲が無いので、このスタイルの新曲を改めて作ろうと思って只今頭をひねって(酒を友とし魔術的時間を楽しんで)ます。ヴァイオリンとのデュオを想定しているのですが、尺八を入れてトリオ編成でも良いかもしれません。

ベルベットサンにて Vnの田澤明子先生と

ベルベットサンにて Vnの田澤明子先生と先週のベルベットサンのライブでは、琵琶独奏の「風の宴」、現代音楽は「二つの月~ヴァイオリンと琵琶の為の」「まろばし~尺八と琵琶の為の」。そして新たな路線として「君の瞳(Vn&琵琶)」「西風~ならい(Vn&尺八&琵琶」のラインナップだったのですが、現在の私の音楽として、納得出来る作品群でやることが出来ました。その時感じた事と、1st,2ndCDを創った時の記憶が、石井先生の作品を見直すことで、改めてリンクしました。20年という時を経て、自分の行くべき道へと、新たに突き進む時が来たようです。今のレパートリーに「in a silent way」の世界観が加わると、かなり最強になって来ると思います。

私はジャズに狂っていた10代20代の頃も、60年代70年代辺りの最先端で前衛的なものが好みで、ロックもいわゆるプログレをよく聴いていました。決してオーソドックス派ではありません。未だにコルトレーンの「Impressions」やマイルスの諸作品等は日々欠かすことのできない栄養です。琵琶はバルトークやシェーンベルクなどの現代音楽から武満徹を経て我が手に入って来たので、かなり変わった経緯を持つ琵琶奏者といえるかと思います。ただ子供の頃から古典文学にはずっと親しんでいましたので、いわゆる邦楽の和歌や古文などの古典世界には違和感なくすんなりと馴染みました。という訳で和の感性と前衛への志向が合致すれば、おのずから現代琵琶樂という事になりますね。だから昨今のポップス邦楽や、大正・昭和に出来上がった流派の弾き語り曲などは、私にはかなり遠い音楽なのです。

ウズベキスタンの首都タシュケントにあるイルホム劇場にて 拙作「まろばし」演奏中

指揮はアルチョム・キム氏、バックの弦楽合奏はオムニバスアンサンブル

下の写真にある、牧瀬茜さん、ヤンジャさん、灰野さん、坂本美蘭さんとのライブの時のものですが、これらのライブは全くテーマも何も決めずに、完全な即興としてやりました。何が出てくるか判らない緊張感と、その場でしか出現しない時間と空間が実に刺激的で、演者自体に表現者として明確に持っている世界が無いと、ただのお遊びや雑音にしかなりません。手慣れたものなど一切通用しない真剣勝負なので、皆ヴォルテージがめちゃくちゃ高かったですね。私は今でも美蘭さんとは即興ライブを時々やっていますが、20年前の私は、そうした生々しいライブから生まれてくるものが、いつも根底にありました。今はそれプラス作品としての完成度という所も加わっているのですが、あの頃の粗削りで生々しい、そして徹底的に自分らしい姿も、今一度現在の舞台に取り入れてみたいですね。

左:横浜ZAIMにてダンサーのYangjahさんと 右:六本木ストライプハウスにて、パフォーマーの坂本美蘭さんと

左Per:灰野敬二 尺八:田中黎山 中:Sax:SOON・Kim Dance:牧瀬茜 各氏と共にキッドアイラックアートホールにて

この20年、様々な経験を通して、演奏、作曲共に蓄積してきたものが沢山ありますが、どこまで行っても等身大の自分であり続けないと、音楽が色んなものでコーティングされて「お仕事」になってしまいます。お金だったり、一定の評価だったり、肩書だったり…そういうものも、ただやみくもに否定することはないのですが、それらと音楽は関係無い。そういう周りにくっついて来るものと音楽を切り離し、経験を重ねる程に、余計な衣の無い自分らしい姿になって行くことが出来るかどうか。キャリアが上がれば上がる程、器が問われます。

今思うのは、自分の創り出す音楽が、どこまで行っても日本という土壌の中から湧き出て世界へと向かう、日本音楽の最先端でありたいという事。私の能力でどこまで出来るかどうかは別として、志としては、今迄自分が聴いてきたジャズやロックやクラシックと同様に、魅力ある音楽を確立したいと思っています。

琵琶樂人倶楽部にて photo 新藤義久

PS:2ndCDには「壇ノ浦」の収録したんですが、今聴くともう本当にへたくそで、そのへたくそぶりにびっくりしました。でもここが無かったら今が無い訳ですので、自分の軌跡を振り返るにも、この頃の弾き語りを収録しておいて良かったと思っています。格好良い所ばかりを見せようと思ってもそうはいかない。この時代の記憶と記録があるからこそ、今がある。そんな風に思いました。それにへたくそながらも、当時就いていたT師匠の歌い方そっくりで、自分でもそのあまりのコピーさ加減にびっくり!。私も20年位前はこんなだったんだと、あらためてあの頃に想いを馳せました。