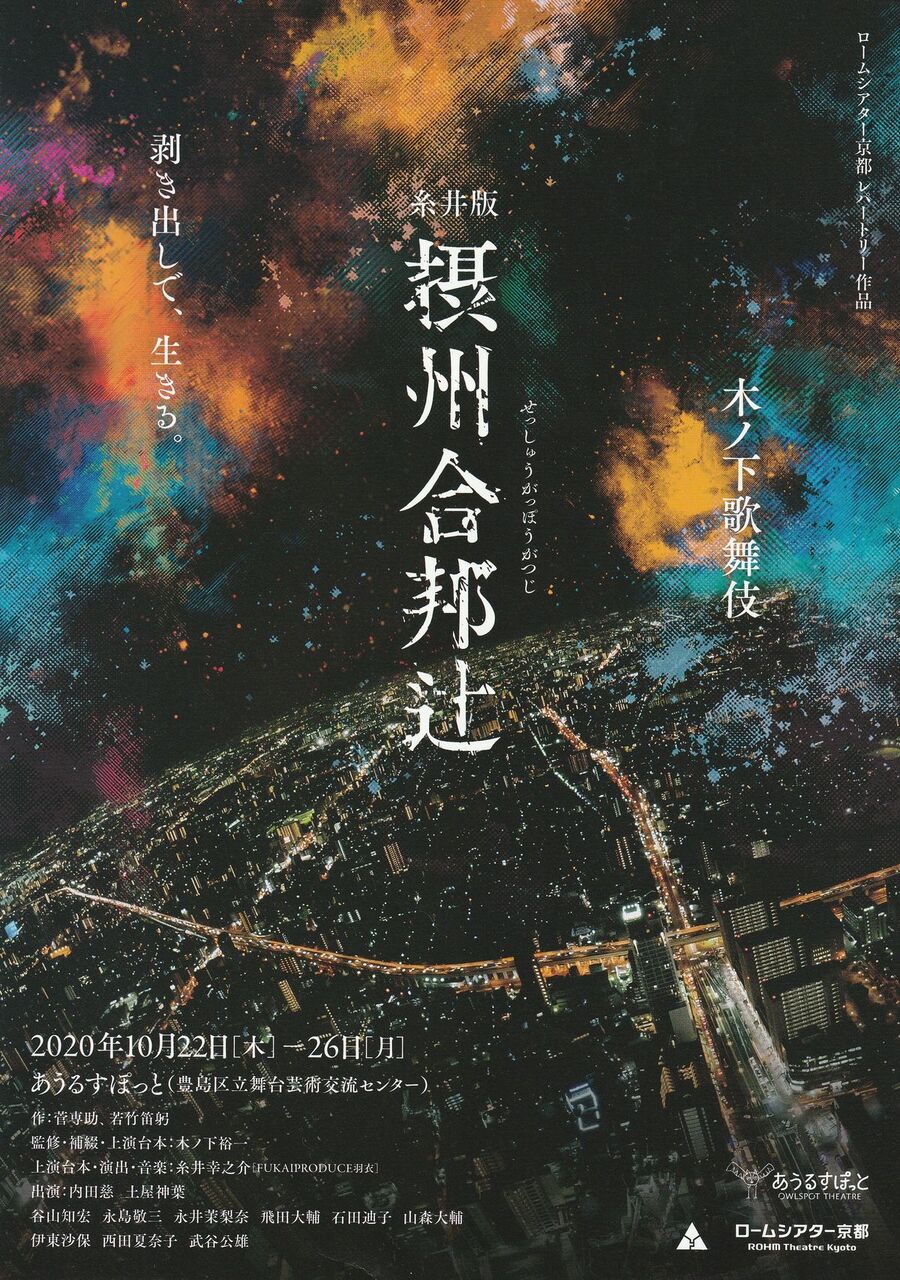

先日池袋のあうるすぽっとにて、木ノ下歌舞伎の「摂州合邦辻」を観てきました。私は演劇の舞台には琵琶を始めた頃から毎年の様に関わっているのですが、観客としてじっくり観に行くのは久しぶりでした。内容は俊徳丸伝説をもとにしたもので、近世邦楽では定番の物語なのですが今回は糸井幸之介氏、木ノ下裕一氏の演出・上演台本によって、見事に現代の歌舞伎が実現していました。

監修・補綴・上演台本:木ノ下裕一 上演台本・演出・音楽:糸井幸之介

振付:北尾亘 音楽監修:manzo

観ていて、魂が泣き震えるような感動をおぼえました。生の舞台を観ていて涙が溢れてきたのは、本当に久しぶりで、ちょっと自分でも驚きでした。

あうるすぽっと「漱石と八雲」にて。左端から木ノ下さん、私、安田登先生、玉川奈々福さん

木ノ下歌舞伎主催の木ノ下裕一さんとは、昨年と今年、同じあうるすぽっとの企画公演「能でよむ~漱石と八雲」にて御一緒させていただき、色々な話を通して、何とも相通じるような所を感じていましたが、木ノ下歌舞伎の生の舞台はまだ拝見していませんでした。今回は初めて生の舞台を拝見させていただいたのですが、あまりにドラマが我が身に迫ってきてしまい、まるで自分がそこに関わっているような想いがしてきて、涙が止まりませんでした。帰り際には木ノ下さんから声をかけてもらったのですが、涙を抑えることが出来ず、「良かった。良かった。良い舞台を創っていますね」と涙声で言うのが精いっぱいで、失礼をしてしまいました。

私は邦楽デビューが長唄の寶山左衛門先生の舞台(紀尾井ホール)でしたので、何かと歌舞伎には近い所に居るのですが、歌舞伎に詳しい訳でもなく、時々歌舞伎座に行く程度の経験と知識しかありません。

しかし木ノ下歌舞伎は現代の観客に向いているので、そんな私にも全然違和感もなくハードルを感じませんでした。またエンタテイメントを追いかけ、見た目の派手さばかりのものが多い中、そっちに逃げない姿勢も見事だと思いました。こういう所を古典芸能は考えないといけませんな。

ちょっとミュージカル的な感じもあり、いわゆる古典の歌舞伎とは全然違いますが、しっかり歌舞伎の要素も取り入れながら、現代演劇・歌舞伎として魅せてくれるのが良いですね。友人からも「木ノ下歌舞伎は面白いぞ」とさんざん言われていたので、今回は大きな期待を持って観に行ったのですが、その期待をはるかに超える感動が待っていました。

セリフは全体が古文調。古典の歌舞伎だったら「けれんみ」に感じるそのセリフ回しも、木ノ下歌舞伎では表現力が増して逆に言葉が入ってくる。音楽が現代の言葉で歌が歌われるせいか、古文調のセリフとの対比があって、セリフが全く古臭く感じない。むしろリアルに感じる程。また現在と過去を行き来するような脚本もいかしてましたね。歌舞伎の舞踊を適度に取り入れているところも見どころの一つになっていました。

有名な演目なのでドラマの中身は判っていましたし、オリジナルの音楽や歌詞、演技や振り付けにも感心しましたが、そういう細かな演出は後から思い返して想うもので、観ている時にはそういう部分ではなく、全体のドラマがそのまま奥深い所から、ぐいぐいと私を惹きつけてきたのです。

前半からちょっとばかりぐぐっと来るな、なんて思ってはいたのですが、後半がやばかった。もうクライマックスとなる最期の玉手御前の瀕死の告白の頃になると、ドラマがそのまま自分の身に入り込んでしまって様々な事が脳裏をよぎり、今迄の自分の体験とどこかで繋がってしまうようなリアルさで、自分自身がドラマの中に入り込んでしまいました。亡くなった両親や兄弟、友人知人の事など、どんどんと繋がって行って、どこか自分のドラマを見ているような気分になっていましたね。生と死、欲、愛、執着・・・正にドラマですね。こういう時期でもありますが、特に「死」という部分には感じるものがありました。以前夢中になって観ていたオペラなんかも同じようなテーマを扱っているのですが、やっぱり字幕を追いかけていでは、このドラマは入って来ません。古典として練られているという事もありますが、日本の話になると話の入り方が違いますね。こういうのをカタルシスというのでしょうか。

日本橋富沢町楽琵会にて、能楽師の津村禮次郎先生と

少し冷静になって思い返してみると、今回の舞台は私が目指している日本音楽の最先端というヴィジョンが正に舞台に実現していました。形ややり方は私と違いますが、この風土にずっと伝えられてきたものを、現代の人がリアルに自分の身を通して感じることが出来る。これこそ私の求めているものと同じだ、と今じわじわと感じています。さすがは木ノ下歌舞伎です。

現在、私も含めて舞台人が皆がYoutube

などで配信をしている状況ですが、生の舞台の灯を消してはいけないですね。音楽でも演劇でもリアルな体験としての生の舞台は、人間のエネルギーです。映像もいいけれど、映像は生の舞台とはまた別の表現形態と思わないと、良いものは創れません。映像を生の舞台のピンチヒッターの様にしてしまっているから、魅力が半減してしまうのです。生の舞台と映像作品を別物として分けて発信して行くようにすると、もっと舞台にも映像作品にも、大きな感動が満ちて行くと思います。

などで配信をしている状況ですが、生の舞台の灯を消してはいけないですね。音楽でも演劇でもリアルな体験としての生の舞台は、人間のエネルギーです。映像もいいけれど、映像は生の舞台とはまた別の表現形態と思わないと、良いものは創れません。映像を生の舞台のピンチヒッターの様にしてしまっているから、魅力が半減してしまうのです。生の舞台と映像作品を別物として分けて発信して行くようにすると、もっと舞台にも映像作品にも、大きな感動が満ちて行くと思います。

日本には歴史も風土も芸能も、もう数えきれない程素晴らしいものが溢れています。そうしたものを受け継ぐという事は、次世代へ向けてまた新たな魅力を発信して行く、つまり「創る」という事ではないでしょうか。私は創るために受け継いでいるように思っています。私に何が出来るか判りませんが、これからも生の舞台を大事にしながら、次世代の日本音楽を創って行きたいですね。

久しぶりに身も心も震える感動をしました。ありがとうございました。