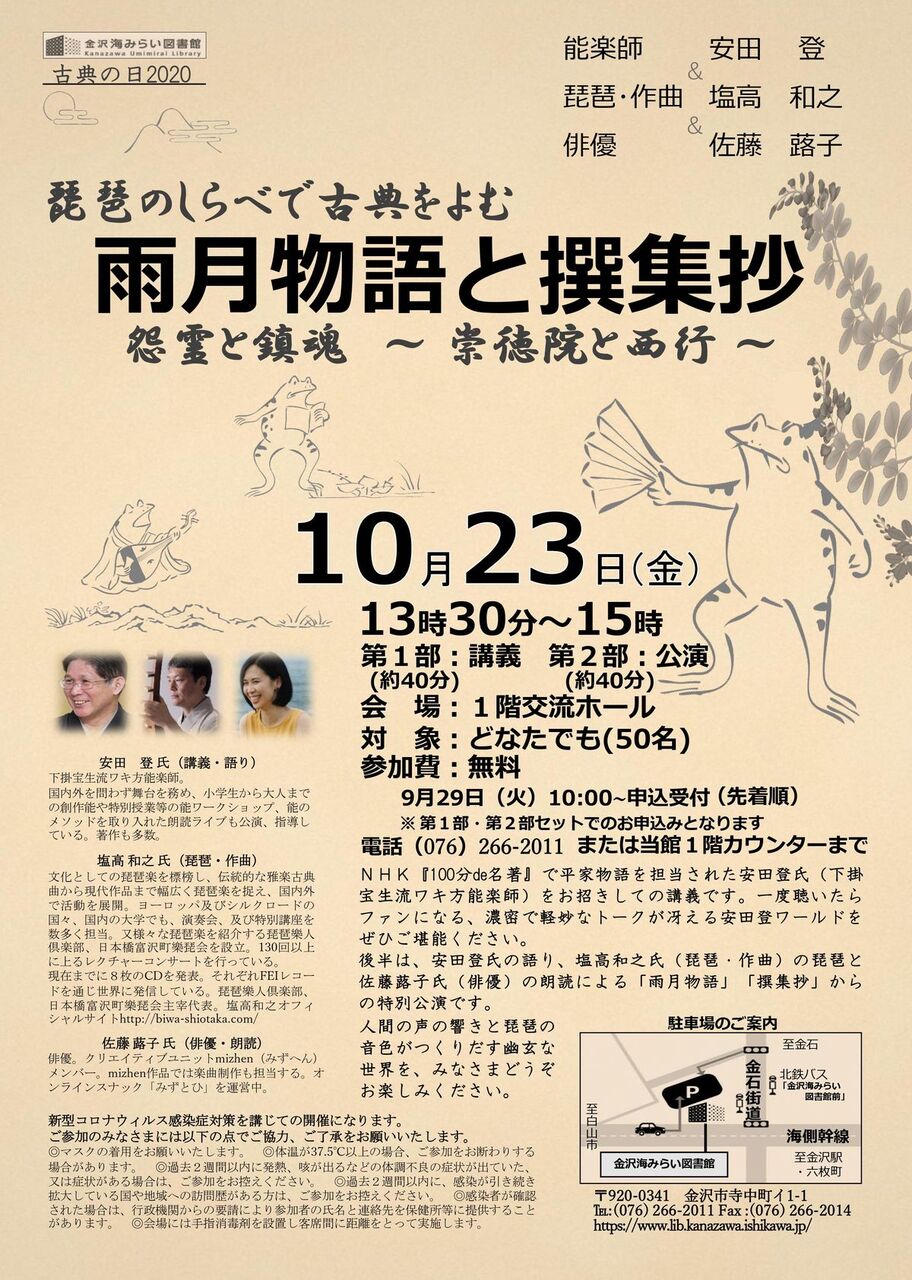

先週末、金沢で能楽師の安田登先生、俳優の佐藤蕗子さんと演奏してきました。昼間は海みらい図書館にて「雨月物語」を、夜は能楽美術館にて「耳なし芳一」を上演してきました。海みらい図書館での演奏では、地元の琵琶愛好家の方(私が若き日に習っていた錦心流琵琶の方)も駆けつけてくれまして、ご縁を頂きました。

夜の部は同時配信されましたので、Youtubeでご覧になれますので、是非観てやってください。

能楽美術館の方は、響きがちょっとショートディレイな感じでなかなか良くて、共演の佐藤蕗子さんも、もう何度もやっている演目なので、よい感じの間合いになって気持ち演奏良く出来ました。

金沢に来るのははもう4年ぶりでした。相変わらず街のあちこちに古いものが残っていての風情が良いですね。演奏会の次の日は新幹線の予約も午後でしたので、朝早くから金沢の街をぐるぐると「ほっつき歩き」、堪能してきました。私はとにかくどこへ行っても歩き回るのです。車の運転が出来ないこともあるのですが、てくてくとほっつき歩いていると、色んな発見があるんですよ。今回はお天気にも恵まれ、実に良いお散歩となりました。気分も上々。帰りには21世紀美術館にも立ち寄り、色々と観て来ました。

何かが生まれるには多くの要因が必要だと、この頃よく思います。文化を育むには、日々の営みがあってこそ。有益なものばかりを追いかける、現代社会の弾力の無さ、余裕の無さは、とても文化を育んで行ける状態とは思えないのです。

金沢の街を歩いていると、玄関先のちょっとした植木や、道端の石塔、古を伝える建築物等々ほっこりするようなものに沢山出逢います。もちろん結構な繁華街もありますが、街のそこかしこに、つい目をやってしまうようなものが溢れているのです。こうしたものは合理性には程遠いかもしれないけれど、そこから我々は多くのものを感じ、風土を記憶に刻み、古を想い、それらを土台として新たな日本の文化を創造して行くのではないでしょうか。実はそこが大きなエネルギーになっているように思えるのです

コンクリートジャングルからも音楽は生まれるでしょう。でも受け継ぐこと無しに、自分の力で新たな形を創り出せると思っているのは、現代人の大きな勘違いであり、罪です。我々一人一人の命は勿論の事、街並みでも、言葉でも、皆過去を受け継いでいるからこそ、今ここに存在している、という事を忘れてはいけない。我々現代日本人を成しているのは、古からの脈々と繋がる命と文化の連鎖があってこそなのです。自分なりの形で自然と受け継いでゆくものは、大きなエネルギーとなって、次世代を育むのです。今現代日本は、どの分野を見ても、そこに想いを持とうともせず。大事なことをすっぽりと忘れて、自分で何でもやっている、出来ると思い込んでいる。

目を開かないと!!!!

能楽美術館での舞台

金沢の街はそんなことをふと考えさせる風情がありました。街の中にアートがいっぱいあるというのは良いですね。さすが金沢。文化が深い。また是非演奏会をやりたいですね。また安田先生とは、来年の企画がどんどんと湧いてきて、随分と話が盛り上がり、今後も何だか面白くなりそうです。

今回は、大好物の「じぶ煮」にありつくことが出来ず、ちょっと心残りでしたが、しかしまあ、またおいで、というメッセージだと思って金沢を後にしました。