一昨年の今頃、突然ふと行きたくなって出かけた秋篠寺の庭&伎芸天

もうすっかり秋ですね。ここへきて、周りの仲間たちが一斉に活動を始めました。私は運よく夏前から活動が戻り、時に例年より忙しい程に声をかけて頂いているのですが、これまでなかなか活動がままならない仲間も多く、ちょっと気にかかっていました。

それが今月に入り、何人もの仲間から連絡があり、活動を始める連絡をもらって本当に嬉しく思っています。皆それぞれのスタイルで次の一歩が出て来たのは嬉しい限りです。中には海外に居る人もいるし、様々な事情で心機一転という人もいるのですが、やっぱりこうして連絡を取り合ってみると、仲間あっての自分だな、という想いをかみしめました。

琵琶樂人倶楽部にて、朗読家の櫛部妙有さんと(今月のものでなく、昨年の写真)

私のミュージシャン生活も、あっという間にうん十年経ちますが、やればやる程、見えてくるもの、そして見えずらくなってくるものがありますね。例えば「呼吸」とか「間」とかいうものは、どんどん手に取るように見えて来てます。これは武道をやっているせいかもしれませんが、言い方を変えれば、相手とのアンサンブルが上手くなったとも言えますね。

また社会の中での自分の姿は見えているようで、見えてないのかもしれません。音楽家は皆アピールする力が並ではないのですが、社会に向けるそのアピールの度合いが難しいのです。美術や文学などの芸術家と違って、活動を展開して行かなくてはいけない舞台人は、このバランスを欠くと、一気に活動が停滞してしまう。これが本当に難しいところなのです。

今年2月の日本橋富沢町楽琵会にて、筑前琵琶の鶴山旭翔さんと。こういう華のある方と御一緒するとよく自分の姿が見えて来ます。

私が10代の終わり頃、ギターで仕事をやり始めるにあたって、師の潮先郁男先生は「何か別の趣味を持ちなさい」と言ってくれました。以前は、気分を変えてリフレッシュする事なんだと思っていましたが、この年になると別の意味が見えて来ます。例えば私がやっている古武術の様に、一見音楽とは関係ないものをやることで、客観的に見えてくるものが沢山あるのです。音楽だけやっていたらきっと見えなかったことが。

別の視点を持つというのは、この所書いている、別のレイヤーを行き来するという事にも通じます。何か自分の視点を別に移して、客観視するという事は世阿弥も言っていますが、これが出来るかどうかは、ものすごく重要なことだと感じています。日本人は「これ一筋」「一生懸命」という事に美徳を感じやすいですが、それ故に視野が狭くなり、本来の自分が歪んでしまう例をかなり見てきました。自分では、それなりになっていると思っていても。違うレイヤーに居る人にとっては、全く違う面が見えるものです。複数の視野を持っていない人には、絶対に判らない。特に時代がこれだけ急激なスピードで移り変わっている現在、ここはセンスを問われる重要な部分だと思います。

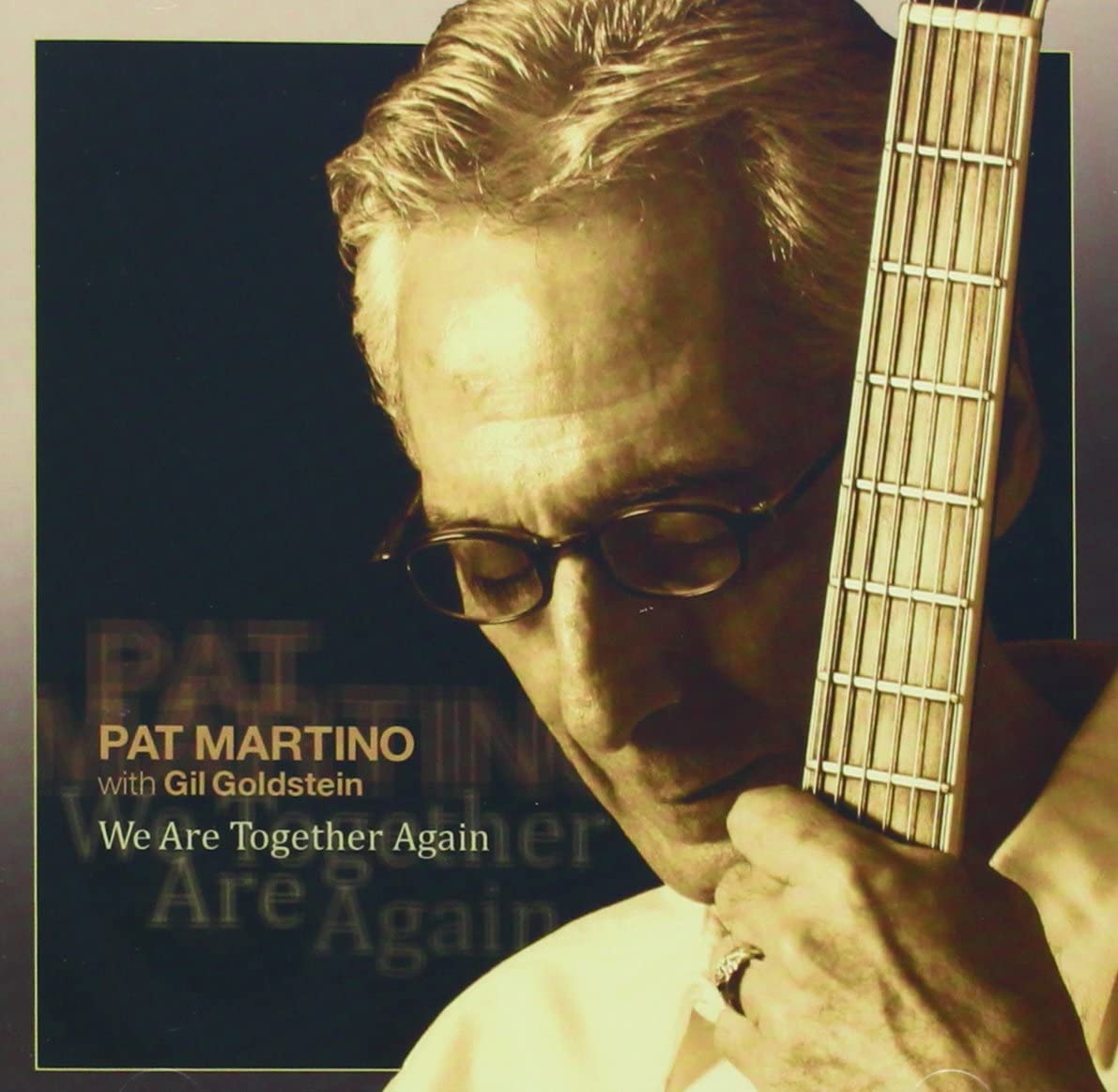

先日、仲間とこんな事を話しをしていて、その中で「自分の音楽的ルーツはどこなのか」という話題になりました。私は色々な音楽に影響を受けてきましたが、一番はいつも書いているようにマイルス・デイビスです。しかし自分に似ているものを感じるという事になると、パットマルティーノとしか言いようがないです。それが今年に入ってあらためて見えてきたものです。このギタリストは基本的に前衛を走るタイプなのですが、伝統的な流れもしっかり押さえている。しかも伝統には流されずに、伝統の様式で演奏しても、オリジナルなスタイルできっちりと片を付ける。それも文句のつけようがない位のハイレベルでやってのける。よくよく考えてみれば、私のCDの創り方や演奏のやり方と全く同じです。

上記の左側のジャケットは「Consciousness」というタイトルで、かなりとんがった当時の最先端な内容。しかしその演奏も驚くべきレベルで、今の耳で聴いても無双状態という感じ。私の1stアルバム「Orientaleyes」は正にこれを目指していました。今またこの1stアルバムに帰ろうとしている自分が居ます。

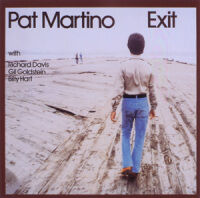

そして右側は「Exit」というタイトルで、前衛とオーソドックスの両方が入っているのですが、両方とも洗練の極みに達しています。もうジャズギターをやる者にとってはバイブルと言ってもよ

い程の作品です。オーソドックスなものもスタイル自体は伝統的なものですが、すべてに渡って彼流のセンスが光り、しかも他の追随を許さない程のウルトラハイレベルで表現しています。これは私の「沙羅双樹Ⅲ」で目指した内容です。私のCDでは、前衛作品はヴァイオリンと琵琶の為の「二つの月」。オーソドックススタイルは「壇ノ浦」。勿論伝統へのリスペクトは忘れませんが、伝統に寄りかからず、媚びず、且つ群れない。私は私のやり方で、オーソドックスも前衛も、きっちり塩高流で片を付けたつもりです。これは私の姿勢であり、今後もずっと変わらないスタイルです。

い程の作品です。オーソドックスなものもスタイル自体は伝統的なものですが、すべてに渡って彼流のセンスが光り、しかも他の追随を許さない程のウルトラハイレベルで表現しています。これは私の「沙羅双樹Ⅲ」で目指した内容です。私のCDでは、前衛作品はヴァイオリンと琵琶の為の「二つの月」。オーソドックススタイルは「壇ノ浦」。勿論伝統へのリスペクトは忘れませんが、伝統に寄りかからず、媚びず、且つ群れない。私は私のやり方で、オーソドックスも前衛も、きっちり塩高流で片を付けたつもりです。これは私の姿勢であり、今後もずっと変わらないスタイルです。

私はパット・マルティーノの様に高いレベルにある訳ではないですが、思考ややり方、演奏している姿等々、あまりにも似ているという事が最近分かってきました。

パット・マルティーノのLPは高校生の終わり頃から、20歳前後まで聞きまくっていたのですが、もう完全に我が身に染み付いているのでしょうね。今でも一番のフェイバリットギタリストですが、その軌跡と姿を改めて見て、そこからあまりに大きな影響を受けていることにびっくりしています。多分性格もどこか似ているのではないかと思います。

パットマルティーノと同世代の人にジョージ・ベンソンが居ます。ベンソンは世界の大スターとなり、ショウビジネスで歌手としてもギタリストとしても成功しましたが、マルティーノの方は比べると地味なものです。ショウビジネスとは無縁で、且つ何度か病気をして復活してきた方です。しかし現在では、ジャズギタリスト達からは、リビングレジェンドとまで言われています。二人は60年代から友人同士だったそうで、パットマルティーノが復帰した時にも、ジョージベンソンがその復活のライブステージに駆け付けたそうですが、その後の人生は全く違う道を歩み、二人ともそれぞれの形で自分の道を全うしています。

パットマルティーノと同世代の人にジョージ・ベンソンが居ます。ベンソンは世界の大スターとなり、ショウビジネスで歌手としてもギタリストとしても成功しましたが、マルティーノの方は比べると地味なものです。ショウビジネスとは無縁で、且つ何度か病気をして復活してきた方です。しかし現在では、ジャズギタリスト達からは、リビングレジェンドとまで言われています。二人は60年代から友人同士だったそうで、パットマルティーノが復帰した時にも、ジョージベンソンがその復活のライブステージに駆け付けたそうですが、その後の人生は全く違う道を歩み、二人ともそれぞれの形で自分の道を全うしています。友人と久しぶりに、ゆっくり近況報告などして喋っている中で、また一つ自分の姿が見えてきました。人にはそれぞれ「分」というものがあると言われますが、「けれん」「虚飾」にまみれた世の中であっても、余計な背伸びをしないありのままの自分で、これからも活動を続けていきたいですね。それが私のやり方なのです。