凄まじい春になりました。素人には判断付きませんが、コロナウイルス感染の勢いは多分これからがピークになるのではないでしょうか。どうも当分は演奏会を開くことは出来なさそうです。4月の演奏会もほとんどなくなってしまいました。経済面は勿論ですが、精神面での試練が来ていますね。多様な意見も少しづつ聞こえて来て、考え方の幅が出て来てもいるのですが、この状況は当分変えられそうにないですね。

本当に世の中のシステムが急激に変わる時が来ているのでしょう。経済や政治、教育も働き方も、何もかもが変わらざるを得ない所に来ているように思います。音楽家も今後は頭を切り替えて行かなくてはいけません。

これからどの様に活動を展開して行くべきか、センスと器が問われる時代となりましたね。

今は曲を作ることが日々の私の仕事です。いつ演奏できるか判りませんが、この機会に、とにかく曲を創って、活動を再開できる時には、即始められるようにしたいのと、この機会に自分の音楽=世界観をもっと洗練させて内容を充実させておきたいと思っています。まあそれまで持ちこたえられれればという事ですが・・・。

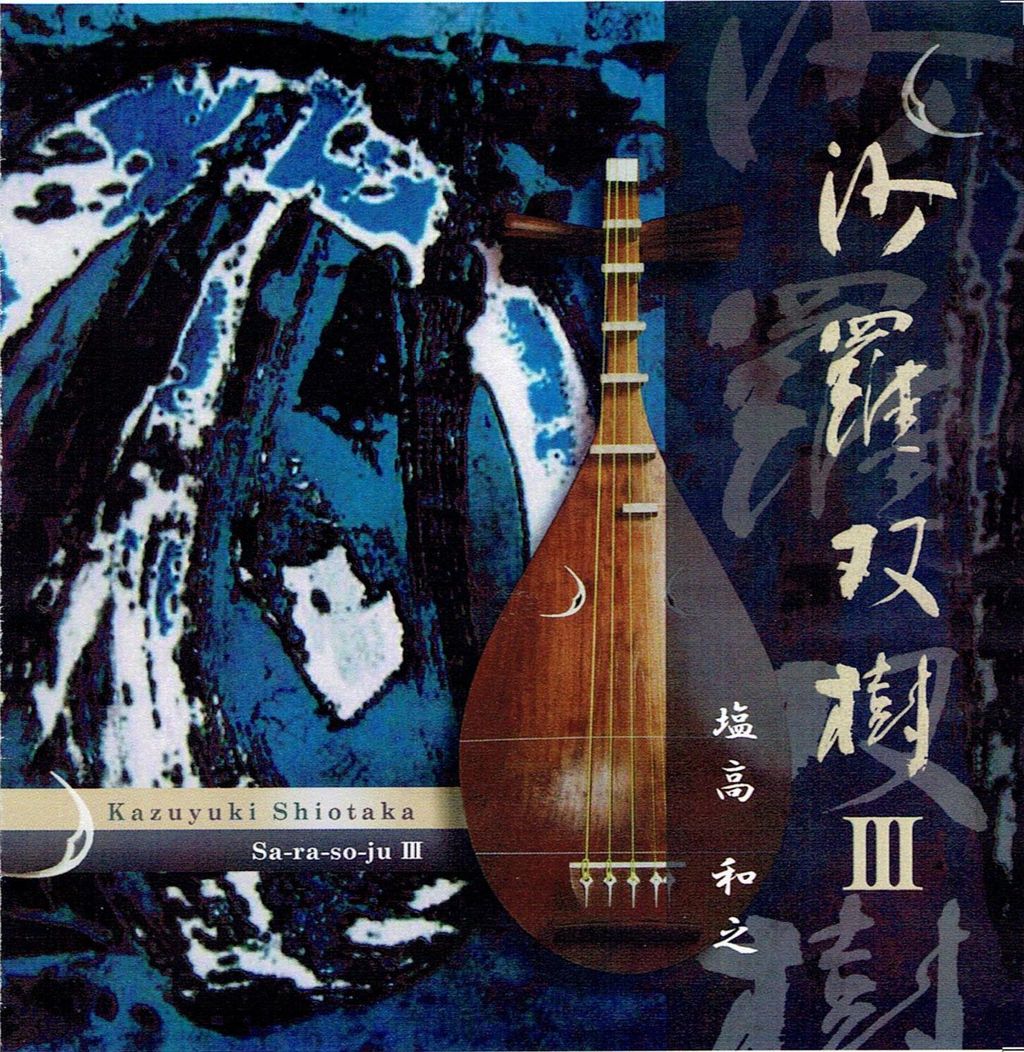

シルクロードという視点で書き上げた作品群と、薩摩琵琶による現代作品の両輪が私の作品の基本スタイルなのですが、これを支える根底の部分をもう少し明確にしておきたいのです。これまで数えてみたら60曲以上の琵琶曲を創ってきましたが、ちょうど整理の時期にあるのでしょう。哲学的な側面を少し強化したいと思います。そこで一つの問題は、いつも書いているように、器楽としての琵琶樂という私の基本的な指針において、弾き語りを今後どのようにとらえ扱ってゆくか、というところですね。

photo 新藤義久

日々本当に色々な音楽を聴いているのですが、どう考えても、私の音楽の中で琵琶の弾き語りというのは、音楽の形としても、内容としても、自分のセンスとかなり遠い所にあります。もうここまでやって来て、あとは自分思う所以外に行く道はないだろうと思っています。今後は琵琶の音をもっと突き詰めていきたいし、その魅力をリスナーに届ける為にも、より一層器楽に向かってゆくことと思います。今は洋楽器と琵琶の作品に頭も視点も向いています。新たな日本音楽を創るには、洋楽器との組み合わせが今必須だろうと考えています。ちょうど「春の海」がヴァイオリンと筝で演奏され、また尺八と筝でも演奏されているように、グローバルな魅力のある作品にしてみたいですね。

時代はとにかく凄まじいスピードで変わって行きます。新たな時代に対応できないものは衰退して行くのは世の習いです。芯の強さを持ったものは、形を変えながら、感性をも少しづつ変えながら、その芯や核を次世代に残して行きます。少しづつ変えて行くという作業、それこそが受け継ぐという事、そして努力するという事です。どのように変えて、何を継承して行くか、そのセンスが無ければ、次代には受け継がれず、また変るという勇気が無ければ時代の変化に淘汰されてしまいます。人間は世の中と共にしか存在できないので、世の中がどんどんと変化して行く中で、それに沿うことが出来ず、変わることが出来ないという事は、そのまま個体としての死を意味します。

私達の今の生活は、平安時代とは随分違いますが、今でもわらずに桜を愛で、四季の味を楽しみ、風情を楽しみ、歌を歌っています。この風土に育った日本人として受け継がれているものは、心配しなくてもしっかりと受け継がれているのです。世阿弥もそんなことを書き残しています。

琵琶樂人倶楽部にて、笛の大浦典子さんと photo 新藤義久

今年は世の中の在り方が大きく変化する年になることは間違いないですね。既にBC(before corona) AC( after corona)などという表現をする人も出てきていますが、正に今我々はその境に居ると言ってよいと思います。それこそ挨拶の仕方も変わるんじゃないでしょうか。ものごとの形は勿論の事、今迄当然と思っていたことが否定されていくことも多々あるのではないでしょうか。日本は、邦楽は、その変化を乗り越えて行けるだろうか。今本当の意味での力が試されています。