先日の琵琶樂人倶楽部、お陰様で無事13年目に進むことが出来ました。細々とした地味な会ではありますが、毎月毎月よくまあ続けてきたな~と我ながら思います。この12年間は、私も様々に充実した活動をさせてもらい、より一層器楽としての琵琶の音を響かせたいという想いが強くなってきました。「器楽として」琵琶の妙なる音を響かせてゆくのが、私の使命と感じております。まあ樂琵琶は元々器楽なのですから、先祖返りとも言えますね。

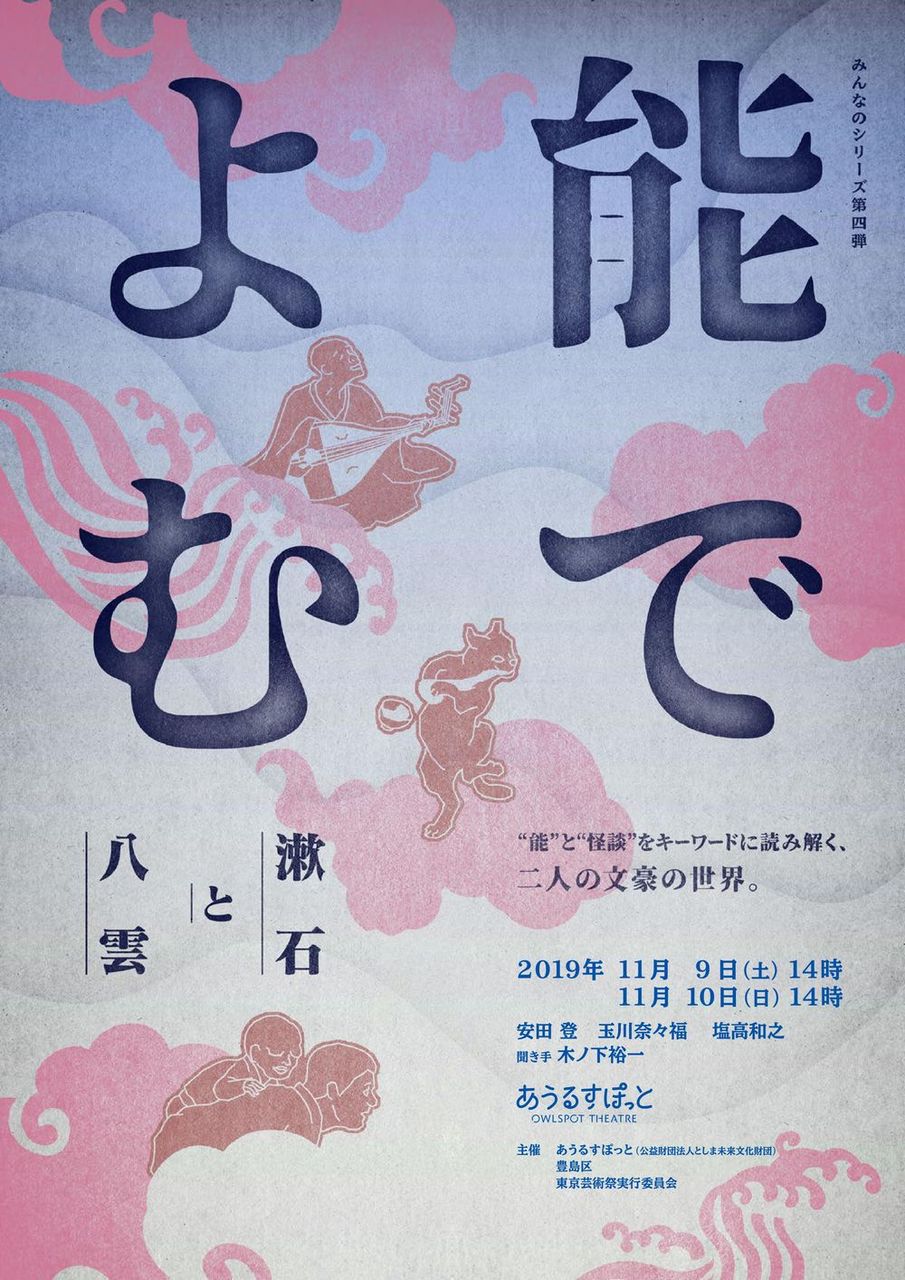

少し前には、池袋あうるすぽっとでの公演「能でよむ漱石と八雲」もとても良い感じで終えることが出来ました。能楽師の安田登先生を中心に、浪曲師の玉川奈々福さんと私が安田先生の語りに合わせて弾いたのですが、三味線と琵琶が絡み合って、正に「Theコラボレーション」が出来ました。やはりアドリブが効く方々は一緒にやっていて気持ち良いですね。安田先生も言っていましたが、一緒に舞台に立つには、楽器の音色やジャンルの特性など、色々と要素はあるけれど、やはり最終的には「人」であり、その人がどんな感性と視点を持っているかにかかっているんだなと改めて思いました。

少し前には、池袋あうるすぽっとでの公演「能でよむ漱石と八雲」もとても良い感じで終えることが出来ました。能楽師の安田登先生を中心に、浪曲師の玉川奈々福さんと私が安田先生の語りに合わせて弾いたのですが、三味線と琵琶が絡み合って、正に「Theコラボレーション」が出来ました。やはりアドリブが効く方々は一緒にやっていて気持ち良いですね。安田先生も言っていましたが、一緒に舞台に立つには、楽器の音色やジャンルの特性など、色々と要素はあるけれど、やはり最終的には「人」であり、その人がどんな感性と視点を持っているかにかかっているんだなと改めて思いました。演目は漱石の「夢十夜 第三夜」と「耳なし芳一」を上演したのですが、今回は「あわい」が一つのキーワードとなっていました。霊を呼び、現世の他に異界とも通じて、現世と異界の「あわい」に存在していた芳一。対して現世の限られたレイヤーの中だけに居て、異界を感じることが出来なかった和尚。安田先生はこの二人の在り様を中世的と近代的という言い方をしていましたが、異界を感じている感性と、目の前の現実しか感じなくなっている感性。そんな対比が浮かび上がってきました。

「Photo

山本未紗子(BrightEN)文明は物をもたらしましたが、異界の存在を消し去りました。現代に於いても、お盆や墓参りなどの習慣がどんどんとなくなり、目に見えない世界=異界を傍に感じることが極端に少なくなってきました。これはある意味、伝統的精神文化の変化(または崩壊)を意味しているといえるでしょう。

芳一が座っていた「縁側」も、内と外(現実と異界)の「あわい」であり、八雲の書いた時代も、明治という旧価値観と新たな感性が共存していた「あわい」にありました。

平安時代は琵琶も器楽として、その妙なる音が大きな魅力と力を持ち、秘曲など素晴らしい曲があったのに、鎌倉時代に入ると、琵琶の音は弾き語りのだたの合いの手になって行ってしまいました。それは樂の音の霊性が失われたと言えるかもしれません。声が和歌などを中心として「言の葉」「言霊」という霊性を持っていた時代から、お話を語る現世のツールになって、霊性を失って行った時代へと移り変わったことで、声の伴奏に使われて、樂の音の霊性が奪われたのかもしれません・・。

そして弾き語りが明確に出来上がった鎌倉時代自体も「あわい」にありました。権力が武家に移ったことで、あらゆるものの価値観が急激に変わって、世の在り様が大きく変化していった時代です。政治だけでなく、貴族の多夫多妻制から、武家の一夫一婦制へと常識が変わったのもこの時期ですし、お金を稼ぐという意識のない貴族の荘園制度から、武家の御恩奉公の実力主義に変わって行き、手柄を立てたものが多くの収入を得るという現代に通じる価値観に変化していったのもこの時期です。古い価値観と新たな価値観がぶつかり合っていたのが鎌倉時代でした。

日本橋富沢町楽琵会にて、津村禮次郎先生と

今年は「あわい」という事が、私の一つのキーワードになってきているようで、色んな場面でこの「あわい」を感じます。私の50代という年齢も、ある種の「あわい」に立っていると思いますし、自分を取り巻く環境も、旧価値観と新たな価値観の「あわい」に立っているような、そんな感じがするのです。

新しい時代の流れを感じずに、目を閉ざして生きるのは良くないですし、過去を知らないのも良くないです。と思います。上記の樂の音や言霊のような大切なものは、是非残したいと思う反面、時代に即さない旧い感性が、新たな才能をつぶしてしまうという面もあります。両方ともに感じるこその「あわい」なのでしょう。この「あわい」の中でこそ、いや「あわい」の中でしか、次の時代を創る天才達は生まれないのかもしれません。

永田錦心

永田錦心永田錦心がSPレコードを通じて全国区になったのと同じく、現代ではネット配信で世界に瞬時に広がる時代です。しかし邦楽人・琵琶人の感覚はどうでしょう??。未だ大きな劇場でリサイタルをやり、賞を取って、知り合いを招待して御披露するのが、活動している事だと思っている人も多いですし、流派の曲をお見事にやるのが正統派だと思う人も多いでしょう。まさに現代は先端のテクノロジーによる新しい価値観と旧価値観のはざまにある「あわい」の時代なのです。

物事や情報が世界を駆け巡り、インタラクティブに動いている時代に、音楽家はどう動いたら、この妙なる音を世に響かせることが出来るのでしょうか・・。

ノヴェンバーステップス初演時の鶴田錦史

永田錦心も鶴田錦史もきっとそんな時代の移り変わりの中で、旧価値観と新たな価値観の「あわい」に存在していたことと思います。それは武満徹も黛敏郎も、ドビュッシーもラベルも、シェーンベルク、バルトーク、ピアソラ、マイルスも同様、皆「あわい」の中に在り、多くのレイヤーを行き来して、自分の周りに、ある種の異界を感じていたのかもしれません。そして皆同様に旧勢力からは理解されず、非難罵倒されてきました。武満は「音楽以前の問題」と当時の評論家(山根銀二)に酷評され、ラベルは、現在現代ピアノの音楽の元祖とも言われている「水の戯れ」をサン・サーンスによって酷評され、パコ・デ・ルシアは師匠でもあるサビーカスに「フラメンコを汚した」とまで言われ、土方巽も「まともに立っていられない、技術がない」と評され、ピアソラもジミヘンも皆旧勢力によって批判攻撃されてきたのです。旧価値観の物差しでしか見ない人には、新たな感性や技術、形は理解出来なかったのです。

なまじっか専門家になると、自分がやってきたものを土台にしてしまい自分とは違うものを素直に見れなくなるものです。しかし時代に生きる一般の人々はどの時代でも違います。つまらないプライドも無く、余計な知識も無い分、素直に新たな時代の新たな音楽・芸術を皆支持してきました。そして新しい価値観で、新しいフォームが出来上がり、それらを創り上げた人達、彼ら自身が次世代スタンダードになって次の時代の幕を開けて行ったのです。

近江楽堂にて、笛の大浦典子さんと

皆「あわい」の部分に居たからこそ、前の時代と次の時代を見渡すことが出来、そこから新たな世界を生み出せたのでしょう。それには柔軟な感性が何よりも大事です。古武術の甲野善紀先生は「頭で習って、なぞり、ある種の癖をつける」ということ、いわゆる「教わる」ということに警鐘を鳴らしています。習うことで「見取る」能力が落ちて、自分でも気が付かないうちに「こういうものだ」という刷り込みが出来上がって、そのものをよく理解せず、頭が凝り固まってしまうものです。自分で見取り、考えて行けば、色々な側面からの視野を持てるし、自分と違うものさえ、良いと思えば吸収して行けるのに、訳も分からず刷り込まれてしまって、ある程度実績も積み自信もついて来ると、自分自身で目を閉ざしてしまい、尚更その呪縛からは逃れられなくなってしまうものです。そういう状態では、違うレイヤーを感じることすらできないでしょう。

簡単に言えば、頭が固いという事は器が小さいという事ですが、新旧の価値観、様々なレイヤーを行き来出来る者だけが、次世代の形を示す。またそういう人を天才と呼ぶのでしょうね。

この「あわい」の中、私はどう生きて行くのか、自分でも楽しみです。