先日NHK文化センター青山にて「役に立つ古典」と題する安田登先生の講座で演奏してきました。ラジオの収録も兼ねた公開ライブでしたが、安田先生、浪曲師の玉川奈々福さん、そして私で「耳なし芳一」を演奏してきました。

このトリオで「耳なし芳一」を初演した演奏会 ルームカットカラー荏原中延にて

Photo 新藤義久

毎年夏になると「耳なし芳一」をやって欲しいと言われますが、今年は安田先生に誘われて結構な数をやっています。先生は英語版を翻訳するところからやっていて、更にこの物語の意味するところや、実際の内容を深く掘り起こしてやってくれるので、色々と見えないところが見えてきました。ただエンタテイメントでやるだけでなく、そこに色んな背景を見出して、新たな視点を当てて行くというのは、さすが!。安田先生の真骨頂ですね。私も目から鱗でした。

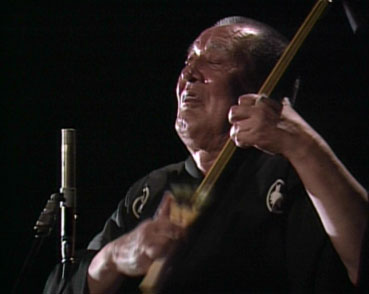

若き日 宮島の厳島神社にて 霊を呼ぶことはできていたのだろうか?

改めて「耳なし芳一」に取り組んでみて色々なことを感じ、思いました。そもそも霊を呼ぶことが出来る程の卓越した技量と資質を持つ芳一が、耳を切られることで霊と縁が切れた。言い換えれば、霊を呼ぶ力が無くなった。つまり芳一は耳を失う事で、確実に音感が落ち、演奏レベルも落ち、レベルが落ちたことで、現世に生きる人々にやっと芳一の芸は理解できるようになった。もう霊は呼べなくなった代わりに(下手になったが故に)、巷では人々に知れ渡り売れて行く(お金持ちになる)。これは芸能者にとっては怖い話であり、また多くのことを示唆しているのではないでしょうか。

何事も天才というのは、常人が見えない異世界が見えているのです。そして現世と異界の「あわい」に佇んでいる存在でもあるのだと思います。だから現世に生きる人々にはなかなか理解されず、見向きもされないことが多いのです、画家でも詩人でも死んでから名が知れ渡る人が多いのはその為です。

和尚さんの思惑や、芳一と和尚さんの関係も気になる所ですが、この「あわいに生きる」という事が今、邦楽の世界には無くなってしまったと思うのは私だけではないでしょう。高橋竹山や小林ハル、鶴田錦史など皆「あわい」に生きていたのかもしれないですね。

和尚さんの思惑や、芳一と和尚さんの関係も気になる所ですが、この「あわいに生きる」という事が今、邦楽の世界には無くなってしまったと思うのは私だけではないでしょう。高橋竹山や小林ハル、鶴田錦史など皆「あわい」に生きていたのかもしれないですね。お稽古を楽しむ人が増えるのは良いことです。邦楽の底辺が広まったから、以前書いた落語船弁慶のような作品も成り立つ訳です。しかし「あわい」に生きるものがほんの何人かでも居たからこそ、邦楽はある種麻薬のような魅力を放ち、また日本の音として受け継がれて行ったのではないでしょうか。また「あわい」に生きるものが居なくなったからこそ、今邦楽が衰退の極みに瀕しているのではないか・・・。そんな風にも思えるのです。

立派な肩書や受賞歴に身を固め、まじめで人望も厚く、正しい人物として生きている人は、境界を越えようとするでしょうか。異界を見ることが出来るでしょうか。現世において立派を目指すような人間は絶対に「あわい」に生きることは無理だと私は思います。小さな世界で自分の位置や地位を求め、なにがしかの存在であることを誇示して安心しているようなメンタリティーでは、常識も法律も社会も全て超えた所に身を置くことは出来ません。立場や肩書に縛られていることで満足しているような人間には到底無理な話です。もともと芸術に携わる人間は、程度の差こそあれ、皆こうした「あわい」に生きる資質を持ち合わせているはずで、逆に言えば、そういう部分を失った人が芸術に携わって行くのは難しいともいえます。

天才ぶって「あわい」に生きるようなことを演じている人間も、そう思っているその時点でもう無理でしょう。「あわい」に生きる人間は、無意識にそういう生き方になってしまう、自分で思わなくても導かれてしまう、そんな人間だけが「あわい」に生きることが出来るのでしょう。つまり選ばれた人という事だと思います。

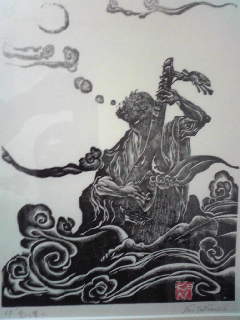

版画 作:竹村健

世の中に物があふれ、便利になり、闇が消えてゆきました。何かを得れば何かを失うのは不変の論理です。メールやスマホですぐ連絡が取れる時代と、手紙をやり取りしながら約束を交わしていた時代、どちらに心の交流があり、きずながあったかは皆さんがよくご存じのはず。私の作品を世界中の方々が聴いてくれているのは嬉しい限りですが、これだけ音楽が簡単に手に入る現代と、動画はおろか、レコードすら手に入らず、聴きたくて、演奏しているところを見たくてうずうずしながら過ごしていた頃とでは、聞こえてくる音楽の密度が違うのは当然ですね。

現代は、生活という面では確かに便利で有難いですが、異界の入り口はなかなか見えなくなりましたね。

人類の目指す未来は、果たして本当に人間にとって魅力ある世界なのでしょうか。街からも、普段の生活からも闇が消え、体を動かさずとも、スイッチ一つでなんでもやってくれるような時代を、人間は求めたのでしょうか。音楽で心を震わせ、調和と共感を感じて、自然と共生していた頃と、山も水源も破壊してリニアモーターカーを作ろうとしている現代ではどちらが豊かなのでしょうか。

「耳なし芳一」から想いが募りました。