暑さが引きませんね。そろそろ秋の風も感じたい頃です。ちょうど夏と秋の橋渡しのこの時期に、Viの田澤明子さんとPiの西原直子さんのサロンコンサートに行ってきました。

photo 新藤義久

photo 新藤義久田澤さんは昨年リリースした8thCD「沙羅双樹Ⅲ」で素晴らしい演奏をしてくれて、それ以来時々もったいなくも御一緒させてもらってます。田澤さんはホールでのリサイタルも地道にずっと続けていますが、数か月に一度は、気軽なサロンコンサートを定期的に開いていて、私はそういう時に出来るだけ通って聴かせてもらっています。何といってもあの演奏が目の前で聴けるとういうのは貴重ですからね。

田澤さんは、毎回独奏ではバッハに取り組んでいるのですが、今回はバッハの無伴奏ソナタ第1番でした。以前シャコンヌを聴いた時にも感じましたが、何とも口では形容しがたい、惹きつけられるような、鬼気迫るようなパッションを、今回も十二分に感じました。とにかく音が生きている。命が宿った音が躍動するのです。そして私は田澤さんの演奏には、毎回人生を感じるのです。

これだけの音色と演奏を実現するために、彼女はどんな人生を送ってきたのだろう・・。猛練習をしただけでは済まない、もっともっと大きなものを通り越してきたんではないか。毎回そんなことを考えさせられます。と同時に自分の音楽家としての立ち位置も、考えずにはいられなくなるのです。

photo 新藤義久

今回はバッハの他、グリークのViとpの為のソナタ第2番もやったのですが、これも本当に凄かった。音色が輝くように、本当に命が宿っているように躍動し、鳴り響いているのです。ぐいぐいと惹きつけられました。こういう演奏を聴くと私は演奏家ではないな、とつくづく思います。私は音楽家ではあるかもしれませんが、演奏家ではないですね。今回も良い経験と勉強をさせてもらいました。またこれだけの充実を聴かせてくれる人は、私の周りでぱっと思いつくのは、能の津村禮次郎先生や、日舞の花柳面先生、尺八の矢野司空和尚、吉岡龍見先生位でしょうか・・・。そうそう居ないですね。

日本橋富沢町楽琵会にて photo 新藤義久

さて、私はこの夏に区切りをつけるべく、このところ書いている「四季を寿ぐ歌」の「夏の曲」に頭をひねっているのです。とにかく私はのんびりゆっくり創りますので、人の何倍も時間がかかります。「夏」が出来上がると全6曲が完成すのですが、この「夏」の曲が出来上がらないと、私の夏は終わらないのです。

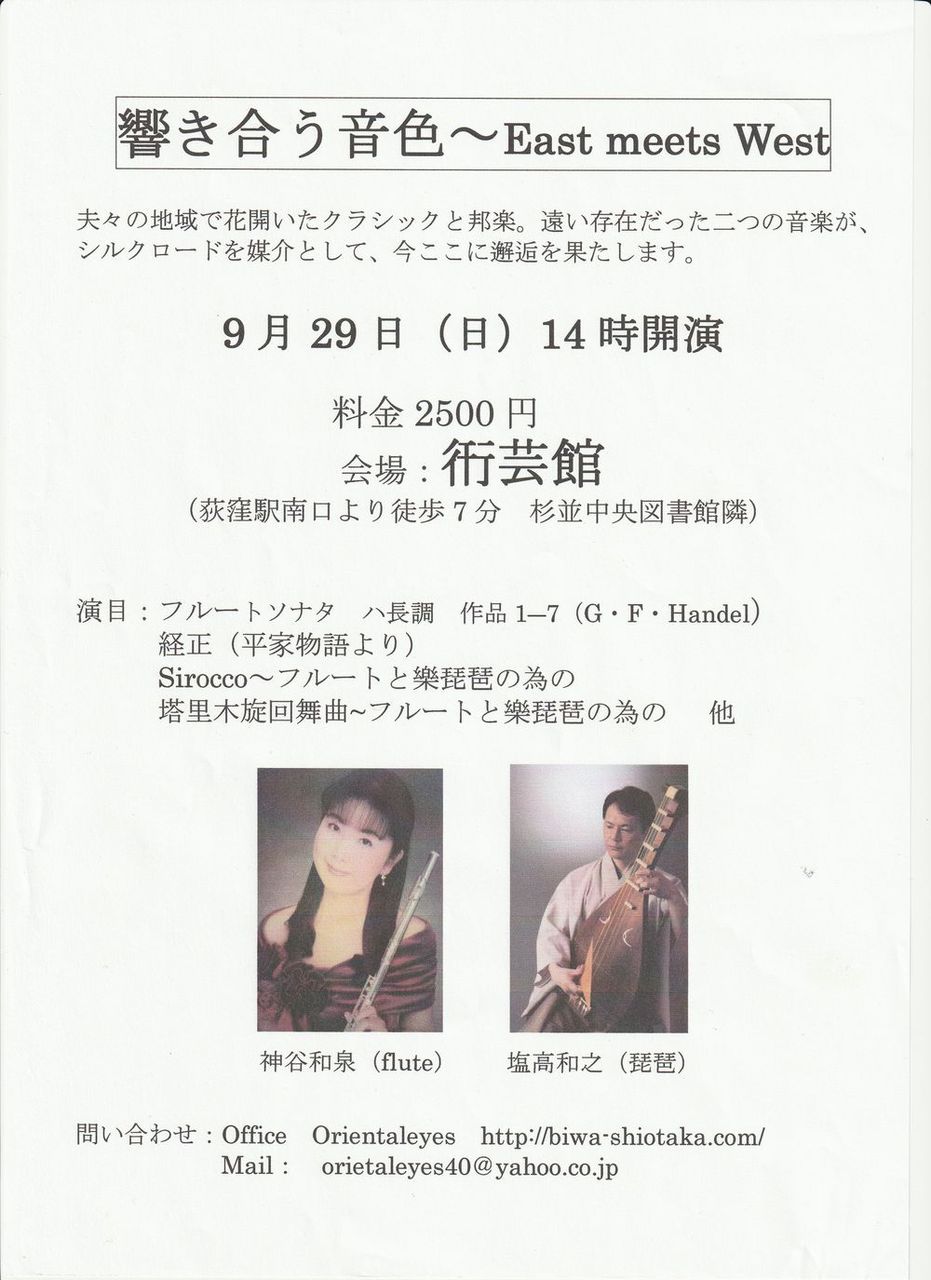

そして、今月末には初共演となるフルーティストの神谷和泉さんとのジョイントコンサートがあります。クラシックと邦楽をシルクロードでつなごうという企画公演なのですが、最初はあまり片意地張らずに、先ずは20年来お世話になっている地元の音楽サロン「衎芸館」にてやることになりました。

神谷さんとは神田音楽学校の講師仲間であるのですが、とても楽しいキャラの方なので、いつか一緒にやってみようと話していまして、拙作の塔里木旋回舞曲やSiroccoなど、昨年辺りから樂琵琶とのデュオ曲を少しづつやってもらっていました。それが最近、薩摩琵琶とフルートで「花の行方」をやってもらった所、彼女のフルートの素直な表情が、何かとっても和の雰囲気に合うんです。けれんが無いというのか、演奏者の個性のままに音が出てくる感じで、この純邦楽的な作品にぴったりなのです。多分に神谷さんの個性・感性と実力の賜物だとは思うのですが、こんなにこの曲がしっくりとアンサンブル出来る演奏者も珍しい。ちょっとした発見なのです。是非是非聞きに来てください。

9月29日日曜日の14時開演です。

福島安洞院にて。魂を揺さぶる詩人の和合亮一さんと

人間はその時代時代によって感性は全然違うし、環境によっても感じ方は随分と変わるものです。しかし根本のところでは、古代人も現代人も同じだと思います。私はその時々での心情を歌う音楽よりも、もっと奥のところに届くような音楽を創りたいですね。喜怒哀楽を歌い上げるものも好きなんですが、どんな時代のどんな国の人でも共感できるようなものを創って行きたいのです。少なくとも琵琶に関しては「The 日本」というのではなく、多分に「汎アジア」という感性で弾いていますので、アラブから中央アジア、インド、東南アジア~東アジア迄、琵琶の辿った軌跡のある国々では少なくとも、何かしらの共感を持ってもらえるような作品が出来たら嬉しいです。その上で日本という色彩感もあれば尚良いですね。

さて、今年はどんな秋が待っているかな。