先日は猛暑の中、皇居三の丸尚蔵館で展示されている「正倉院御物を伝える」展示会に行ってきました。場所が地下鉄出口のちょうどすぐ近くで、門を入るとすぐに尚蔵館ですので、夏の日差しにもあまり当たることなく助かりました。

お目当ては勿論螺鈿紫檀五弦琵琶です。これは本物ではなく復元されたものなのですが、実によくできていました。またこれは石田琵琶店の作ではなく、木工の坂本曲齋氏が本体を担当し、象嵌を新田紀雲氏、加飾を北村昭齋氏・松浦直子氏が担当して作り上げたものです。また糸は私も使っている丸三ハシモトが担当しましたが、上皇后陛下が育てた、国産の古代種の蚕「小石丸」の繭で作った糸を張ってあるとのことです。

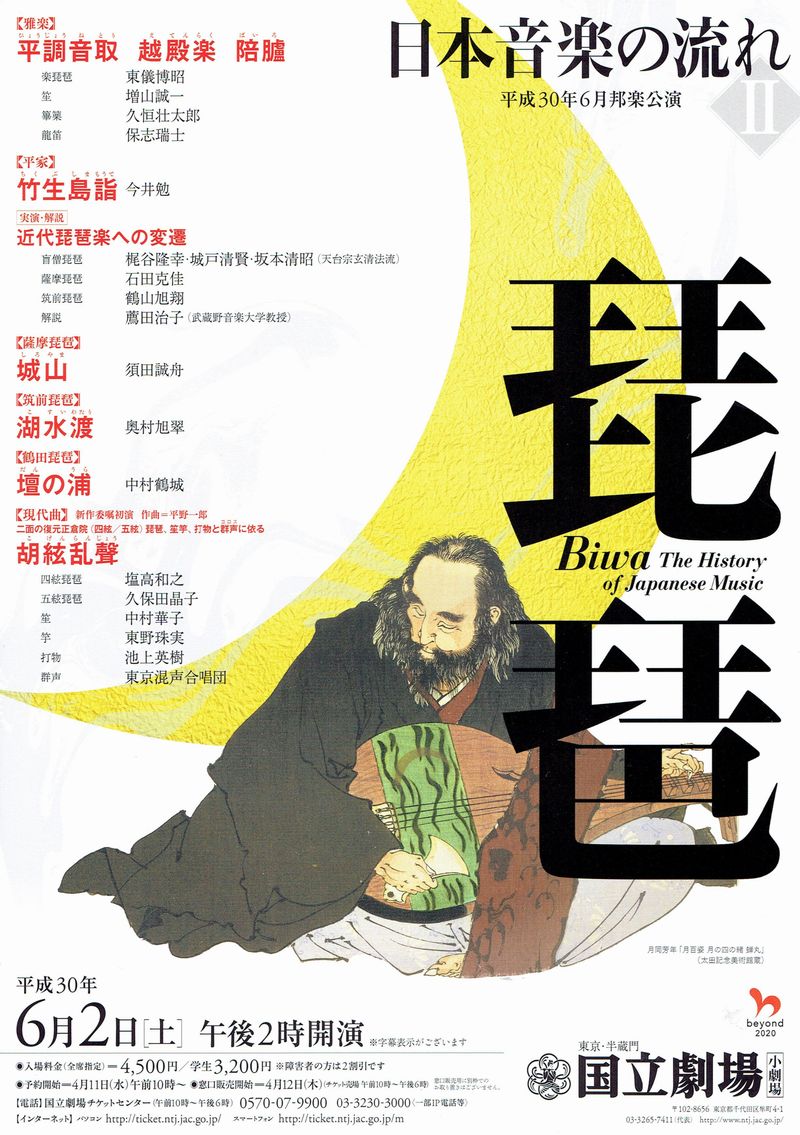

昨年国立劇場での演奏会では、正倉院所蔵の四弦と五弦のレプリカを、私(四弦)と久保田晶子さん(五弦)が弾いて、新作を上演したのですが、その時のレプリカは、形はそのままに装飾の無いもので、演奏を目的として作られた楽器でした。今回のものは、第一級の工芸品として復元されたもので、また趣が違い、とにかく姿が美しかったです。

昨年国立劇場での演奏会では、正倉院所蔵の四弦と五弦のレプリカを、私(四弦)と久保田晶子さん(五弦)が弾いて、新作を上演したのですが、その時のレプリカは、形はそのままに装飾の無いもので、演奏を目的として作られた楽器でした。今回のものは、第一級の工芸品として復元されたもので、また趣が違い、とにかく姿が美しかったです。こういうものが長い年月を経ても伝えられ、また修復、復元されて丁寧に保存されているというのは、実に素晴らしいことです。その豊かな文化を何を差し置いてもリスペクトして行ってほしいですね。

雅楽は素晴らしい伝承力があり、敦煌で発見された琵琶譜など、そのまま今でも読めるのです。千年以上前のものをそのまま伝承しているというのは日本ならでは。アジアは勿論世界でも日本だけなのです。大陸では国境が変わり、民族も入れ替わって行く国が多い中、日本だけはずっと変わらず続いているのです。この世界一の長い歴史と伝承の力を、ぜひ良い意味で誇りにしてほしいものです。

トルクメニスタン マフトゥムクリ劇場でのリハ時

私のシルクロード趣味はなかなか筋金が入っていまして、子供のころからずっとその興味が途切れることはありません。私にとって琵琶は邦楽の楽器というよりも汎アジアを代表する楽器です。特に樂琵琶はまさにシルクロードがもたらしたものであり、その音もそのままシルクロードに飛んで行けるものだと常々感じています。

ウズベキスタン イルホム劇場で、拙作「まろばし」を演奏中 指揮はアルチョム・キム、

ウズベキスタン イルホム劇場で、拙作「まろばし」を演奏中 指揮はアルチョム・キム、バックはオムニバスアンサンブル

シルクロードは単なる悠久のロマンというだけでなく、知れば知るほど、その歴史は壮絶なものがあります。その歴史の中で多くの物や人や文化が行き来し、また破壊もされ、それがまた各地域でオリジナルな形に花開いていったのです。先日見たバリ舞踊でも感じたのですが、その仮面は舞楽の蘭陵王に似たものを感じました。文化はあらゆるところに、様々な形となって伝播してゆくんですね。やはりアジアは古代から繋がっていたんだなと、改めて感じました。

かつてアジアでは漢字が共通言語でした。日本書紀などは外交文書として漢文で書かれていますが、アジア各国で多くの行き来があり、東アジア全体が一つの文化圏だったのです。興亡の繰り返しが延々と続き当時の人々にとっては厳しい場面も多々あったと思いますが、そうした中にあってもアジア全体が繋がり文化が伝播・創造されていったことを思うと、その紡がれた歴史に大いに惹かれるものを感じます。

ジョージア(当時はグルジア) ルスタベリ劇場公演終演後、当時のダイアスポラ担当大臣夫人、グルジア大使夫人と

今、日本は厳しい時代に入っています。特に外交問題は大変ですし、経済や少子化など国内でも様々な問題を抱えています。私のような小さな存在にはどうすることもできないかもしれませんが、そういう個人の小さな声を上げてゆくことは大事であり、正に今はそういう時代に入ったと思います。

日本は世界的に見れば、確かにまだ治安は良いかもしれませんが、もう安心に暮らせる世の中とは言い難くなっているように思えます。事件云々というよりも、人心が今危機に瀕しているのではないでしょうか。国が存続するには、経済も外交もとても大事なことですが、国民が心の豊かさを失ってしまったら、もう存続できません。目の前の楽しさを提供するだけのエンタテイメントばかりが氾濫するようでは、国は危ういと思うのは私だけではないでしょう。是非とも楽しいだけでなく、共感し感じ合えるような音楽が、もっともっと社会の中に出てきて欲しいですね。文化こそ国家であり、人間の基盤だということを、今こそ再認識するべき時代だと思います。

アゼルバイジャン バクー音楽院にて セミナー終演後の記念撮影

これからアジアはもっと協力しあっていけば、豊かな歴史になって行くと思うのは、各国の誰もが思っている事。個人的には各国に友人がいて、親しく付き合っているというのに、国家単位になると喧嘩状態では情けない。確かにそれぞれ負の部分もありますが、是非とも武器よりも楽器を手に取って共に奏でたいものです。

憎み合う、争い合うのは人間の本性という意見もよく言われます。シルクロードの歴史も同じく、人間の歴史は常に争いの歴史であり、だからこそ平和な時代を皆求めるというもの一理あるのかもしれません。しかしながら誰も戦争は望んでいないのです。憎み合い、争い合うのが人間の営みの基本になってしまったら、そこに音楽は生まれるでしょうか。どんなに悲惨な時代でも、基本は平和であり、笑顔があるからこそ、どの国でも音楽が生まれ、受け継がれてきたのではないでしょうか。

音楽の背景に哲学はあっても、音楽はイデオロギーを声高に吠えるものではない。私が近代の薩摩琵琶に於ける軍国的な忠義の心云々の歌詞に違和感を覚えるのもこの一点に尽きます。

音楽は主張し合うものでなく、むしろ自分と違うものに対して橋を架け、手を差し伸べるものであって欲しい。違うものが共存共生してこそ世の中であり、自然というものではないですか。私は今までもそういう想いをテーマにした作品を沢山創ってきましたが、共生こそは地球の存在そのものだと思いませんか。

多種多様な生物が暮らし、互いに生態系を支えて、この地球を形創っている。そこに優劣はなく、すべてが関わり、響き合って成り立っている。人間だけが勝手に優劣をつけて、争い合っているのです。

今までの歴史の上に立つ我々は、これまでの歴史がもたらした素晴らしい文化や芸術をこれからも継承し行くべきだと思います。そしてこれまで繰り返された戦争の歴史を乗り越えて、新たな人類共生の哲学を持たなくては、もう後がない。人も地球も壊れてしまう。目先の利益や小さなプライドで憎しみ合っていても、そこに未来は無いということは誰もが感じている事でしょう。

新たなる未来へぜひ命をつなげてゆきたいものです。

螺鈿紫檀五弦琵琶を見ながら、想いが巡りました。