先日は、松陰神社前の「みずとひ」(スナックニューショーイン)にて演奏してきました。どちらも朗読と語りに安田登先生、演劇創作ユニットmizhen https://www.mizhen.info/の佐藤蕗子さん、それに私の三人で、「耳なし芳一」「夢十夜第三話」「謡曲 海士より抜粋」などやってまいりました。

「みずとひ」は日替わりでオーナーがかわるお店で、個性的なオーナーが各曜日を担当しています。https://twitter.com/snacknewshoin

木曜日はmizhenのメンバーが担当し、面白いイベントを毎回開催している芸術発信基地なのです。実は秋にセルリアン能楽堂で、このmizhenと安田先生、狂言の奥津健太郎先生、浪曲師の玉川奈々福さんなどと、能の「卒塔婆小町」を上演する事になっていまして、そんな縁で今回の共演となりました。

最近は、今回共演の佐藤さんはじめ、若手の方々とのお付き合いが多くなりました。まあそれだけ私が年をとったという事でもあるのですが、色々な世代、ジャンルがもっと芸術の場で交流してくると面白いと思います。邦楽は実際の所、高齢化に成り過ぎて、大先輩に合わせざるを得ないという現実もあり、世代云々というよりも多様性そのものが大変乏しい。また若手がすぐにポップスやエンタテイメントに走ってしまうのもとても残念なのです。もっと枠を飛び出して芸術表現に目を向ける若手が出て来て欲しいですね。

芸術家こそが、あらゆる規制、ジャンル、人々、常識、国境の垣根を自由自在に越えて行く存在です。今は世界が繋がってゆく時代。旧態のなかに留まらず、現代のセンスを感じ取り、多様性を受け入れ、新たな日本音楽を創り出して欲しい。そしてそれが次世代に大きな流れとなっていって欲しいものです。永田錦心や鶴田錦史がやってきたように。

先日、W杯凱旋での米国女子サッカーチームのキャプテン ミーガン・ラピノーさんのスピーチを見た人も多いかと思いますが、私はスピーチを見て、彼女がこれからの社会を代表してゆくリーダーのように思えました。見ていない人は是非!!お勧めですよ。

今、世界的に民族主義、排他主義、そして閉鎖的な思考が蔓延し、問題を複雑にしています。こんな時代だからこそ壁を作るより橋をかけるのが、これからの時代のキーワード。多様性を受け入れない限り、世界はもう社会として成り立ちません。そしてそれをいち早く実践するのが芸術家ではないでしょうか。

かつて平安から鎌倉に時代が変わる時も、荘園制度の中で労働を基本としない貴族と、恩義奉公で働きの内容によって褒美をもらえる武士とでは、その価値観に大きな変化がありました。自由恋愛ともいえる多妻制が常識の貴族と、「一夫一婦制」が武士という部分だけをとっても様々混乱があったそうですが、こういう価値観の急激な転換はいつの時代にもあります。この変化と向き合わない限り、混乱と衝突しか生まないのです。明治の頃も、昭和の戦後も同じだったと私は思います。だから永田錦心、鶴田錦史という強力なリーダーが出現し、時代を牽引していったのです。村社会でなんとなくのんびり生きていられる時代は、もう完全に終わったのです。

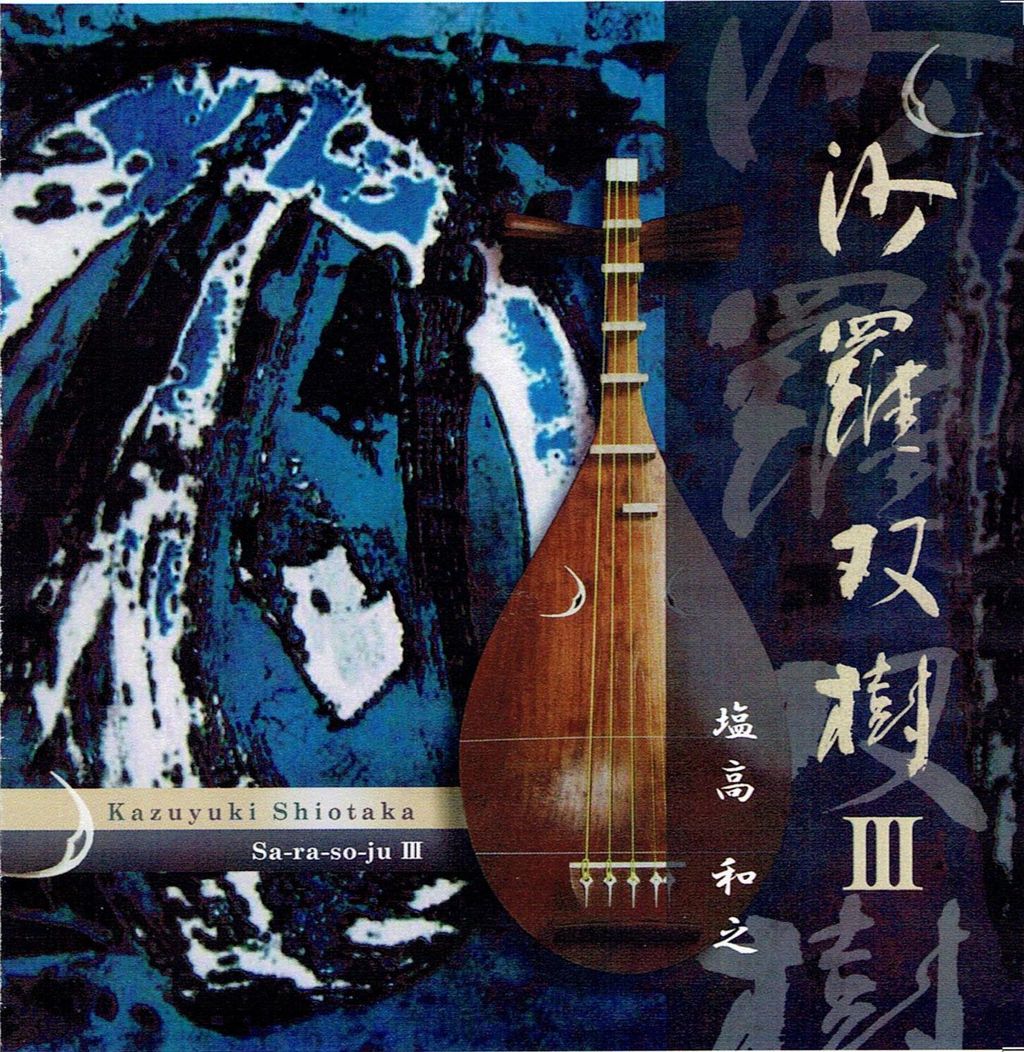

左:1st「Orientaleyes」 右8th「沙羅双樹Ⅲ」

私は1stアルバムをリリースした時から、作品を通じて「多様なものが共存してこそ世界」をスローガンにして表現してきました。チェロと琵琶の作品「二つの月」は9,11のテロを土台とした作品ですが、異なるものがお互いの違いを認め合い、最後は共存して行く道を歩む、というストーリーを設定して作曲しました。昨年8thアルバムでは、この曲をヴァイオリンと琵琶に編曲し直し、新たな時代へ向けた作品としてで再録しました。これは私なりの現代への想いです。この想いはこれからもどんどんと表現して行きたいと思います。

人間も社会も、なかなか自分と違うものを素直に受け入れはしません。自分と違う考え方も受け入れない。しかし時代は常にどんどん移り変わり、常識もセンスも刻一刻と変化しているのです。現代はその変化のスピードがとてつもなく速い。上に上げたラピノーさんが言っているように、現代は人種もセクシャリティーも関係なく、共存してゆく時代なのです。

武蔵野スウィングホールにて 琵琶:私 ダンス:かじかわまりこ

音楽に於いても、自分と違うものを受け入れ、あらゆるものと共生してゆく時代に入ったことを認識して欲しい。変われない人達は、自分達の方がまともだと硬く思っている。かつて永田錦心や鶴田錦史を迫害した人達と同じように、自分の思考が正しく、他は間違っている固くと信じている。時代を先取りし、次世代スタンダードを世に示した二人の轍の先に自分が存在していることを、既に忘れてしまっているのです。先人の残したものの形だけを真似ても意味はありません。受け継ぐのはその意思であり、次の時代を切り開いていった精神ではないでしょうか。私はむしろ永田、鶴田両先生のやって来たように、表面の形はどんどんと変えてゆくべきなのだと思っています。我々が響かせるものは、お見事な技ではありません。お上手というのは旧価値観のレールの上に未だあるという事。そんな優等生のような演奏は両先生は微塵も

望んでいないでしょう。むしろ次世代スタンダードを示すような新たな価値観の創造こそ望んでいたことでしょう。リスナーはお上手な技を聴いているのではなく、そこから発せられるとてつもないエネルギーこそ感じているのではないですか!!。

望んでいないでしょう。むしろ次世代スタンダードを示すような新たな価値観の創造こそ望んでいたことでしょう。リスナーはお上手な技を聴いているのではなく、そこから発せられるとてつもないエネルギーこそ感じているのではないですか!!。

長い歴史を持つものほど、その時々で旺盛に創造的変化を繰り返し、だからこそ長い歴史を刻み続ける事が出来るのです。宮廷という権威と共に在った雅楽は別として、能でも歌舞伎でも、伝統として受け継がれてきているものは、壮絶な創造と確信を繰り返しているからこそ今残っているのです。逆に変わる事が出来なかったものは滅んでゆくのが世の習い。それは誰もが判っている事と思います。

自分がこれ迄やってきたもの、積み上げてきたものは、おいそれと捨てられないし、変えられないものですが、ここが出来るかどうかがその人の器というものだと私は思っています。

自分がこれ迄やってきたもの、積み上げてきたものは、おいそれと捨てられないし、変えられないものですが、ここが出来るかどうかがその人の器というものだと私は思っています。

高野山常喜院にて

今月に入り、雅楽の芝祐靖先生が亡くなられました。雅楽をこれだけ現代社会の中で響かせ、研究、複曲、創作で牽引した功績は日本音楽史上、他に例を無い存在だと思います。元号も新たになったこともあり、先生が亡くなった事は、一つの時代が終わって、次の時代へと移り変わった象徴のようにも感じました。昨年二度に渡り、先生の龍笛の独奏と指揮をまじかに聴く事が出来、本当に嬉しかったです。古典音楽を現代にあれだけ響かせた人は他にいません。是非先生の精神を受け継ぐ方が出て来て欲しいものです。

音楽は常に時代と共にあります。共にあり続けなければ音楽に命が宿りません。永田錦心、鶴田錦史、芝祐靖、各先生方は創造と継承の両輪を大いに回して、その音楽と精神を我々に残し、時代を渡してくれました。次は私たちがやる番ではないですか。多様性の時代を迎え、今度は我々が新たな日本音楽を創り上げる時です。芸術に関わる我々こそが、今、古い衣を脱ぎ捨てて、多様な世界と手を取り合わなくて、何をするのでしょう?。これがまた歴史となって日本の文化は伝えられてゆくのです。過去に依存し、肩書にしがみついているだけでは時代は移り変わりません。壁に張った賞状を眺めてご満悦の「先生」に、あなたは成りたいですか。

音楽家こそは、時代の先を行って、対岸に手を差し伸べ、橋をかけ、新たなセンスを世に示す存在でありたいですね。