私の曲は「共演者泣かせ」とよく言われます。それは必ずアドリブパートがあるからなのです。私はいつも書いているように、ジャズ屋上がりですので、曲がその場で変化して行く様こそが音楽だと思っています。練習した事をそのままかっちりやるのは、どうもお稽古事っぽい感じがして馴染みません。

日本橋富沢町樂琵会にて Viの田澤明子さんと笙のジョウシュウ・ジポーリン君と「凍れる月」演奏中

私は琵琶を手にした最初から「日本音楽の最先端」がモットーですので、共演の相手は尺八や笛などの和楽器は勿論、フルートやヴァイオリンなど洋楽器も多いのです。そんな皆さんは私の選んだ方々だけあって、大変才能も感性も個性も技術も豊かな方々ですので、あえて追い込んでみると、それはそれは他では聴けないほどのアドリブを連発します。逆にジャズを知っている人よりも、豊かなものになりますね。

荻窪音楽祭にて Viの濱田協子さん、Piの高橋なつみさんと

荻窪音楽祭にて Viの濱田協子さん、Piの高橋なつみさんと昨年はヴァイオリンとピアノと樂琵琶で、拙作「塔里木旋回舞曲」を演奏しましたが、最初は「アドリブはちょっと~~」と言っていたお二方も本番では驚くようなはじけっぷりを見せてくれました。

残念ながらアドリブの本家であるジャズは、もう完全に形骸化してしまいましたね。先日聴いた新人ギタリストのCDも、教則版かと思うようなオーソドックスなスタイルのお上手な優等生ぶり。私が聴いてきたジャズは創造性こそ命であり、予定調和はジャズの精神から一番遠いものだったはずなのに、悪い意味での伝統芸能と化しているとしか思えませんでした。このレベルでCDを出させてしまうプロデューサーは罪作りですよ。お上手な優等生を世に出せば出すほどジャズはつまらなくなる。音楽家を育てなくちゃ!!。ジャズは大変残念な想いで聴く事が多くなりました。

アドリブとは、スケールや和音に乗っ取ってフレーズを弾くことではありません。どんな場所でも時でも、自由自在に自分の世界を語り聞かせる事こそがアドリブです。私はずっと、それが出来るのが音楽家だと思っていたのですが、そんな音楽家は気がついたらめっきり少なくなってしまいましたね。つまりはその時々で、その場に於いてリスナーとアドリブを交わしているという事です。自分と曲、自分とメンバー、自分とリスナー、自分と場所、自分と社会、自分と時代・・etc.と常にコミュニケーションを取って生きているという事です。

よくこのブログに登場す尼理愛子さんは、何処でも自分の世界を聴かせてくれます。評価は人それぞれでしょうが、とにもかくにも自分の世界を何処でも表現するという音楽家の根本を全うしてます。先ず舞台に立つとはそういうことではないでしょうか。ライブでのパフォーマンスに接すれば、彼女にファンが多いのも頷けます。

自分の語るべき世界無くして、何故舞台に立てるのか、逆に私には不思議でなりません。自分のスタイルがあり、自分の世界があって、尚且つそれが自分を取り巻くものと共鳴しあってこその、自分の存在であり、音楽ではないでしょうか。

どうだとばかりに自分の意見を言うだけなら誰でも出来る。言い換えれば一番低レベルの表現です。言いたいことをわめくだけでなく、自分の言うべきと事は言いながらも、リスナーとコミュニケーションを取り、共感をもたらすのが音楽家。その場その場でフレキシブルなアドリブが出来ないようでは、いつまで経っても舞台人には成れません。

タシュケントのイルホム劇場にて、ネイの奏者と私と、指揮者アルチョム・キム氏の組織する

オムニバスアンサンブルというミニオケで「まろばし」演奏中。

ジョンレノンの「イマジン」が素晴らしいといっても、違う意見をもっている人もいれば、批判する人もいますし、ジミヘンが凄いといっても騒音にしか聞こえない人も多いことでしょう。人の感性は夫々なのです。実際舞台に立ってみれば、凄くやりにくい設定の舞台も結構あるし、むしろ自分の世界を理解してくれない人の方が多いのが現実です。つまり万人と等しく共感できるなんて事はないのです。これがこの世の現実です。しかしそれでも表現して行くのが我々の生き方なのです。確かに万人には届かない(逆に万人向けに自分の世界を甘口に見せかけるような輩は音楽家とは言えないですね・・・)。

それでもどんな障害があろうと、常に語り続けるのが音楽家です。そしてどんな時にでも、自分の世界を根底に持ちながらリスナーとコミュニケーションを取り続けるのが、舞台に立つ音楽家というものではないでしょうか。

兵庫芸術文化センターホールにて

コミュニケーションする姿勢を忘れ、常にアドリブする能力がなくなったら音楽家はお終い。とたんにお稽古事の発表会に陥ってしまいます。

先日、とあるリハーサルをしていた時、語りを担当する若い役者さんが、最初なかなかこちらと調和がが取れず、上手く行かなかったのですが、「語りだろうが、音楽だろうが、同じ輪の中(円運動と言いましたが)の中に入ったら、自由に間が取れて

呼応も出来るよ」なんて話しをしていたら、さすがに感の鋭い方で、すぐに感性を広げて我々邦楽人と世界を共有し、自在にアドリブが出来るようになりました。するとお互いのコミュニケーションが取れて、どんどん作品が面白くなりました。それがリスナーを巻き込むようにして大きくなっていったら、きっと素晴らしい舞台になるのでしょうね。芸術に関わる人には、こんな柔軟さと純粋さを常に持っていて欲しいものです。

呼応も出来るよ」なんて話しをしていたら、さすがに感の鋭い方で、すぐに感性を広げて我々邦楽人と世界を共有し、自在にアドリブが出来るようになりました。するとお互いのコミュニケーションが取れて、どんどん作品が面白くなりました。それがリスナーを巻き込むようにして大きくなっていったら、きっと素晴らしい舞台になるのでしょうね。芸術に関わる人には、こんな柔軟さと純粋さを常に持っていて欲しいものです。

過去の歴史を見ても、人間の営みは様々に変化し、とてもある一定のルールの中だけに存在する事が出来ません。我々舞台人は、その多様な人間の営みの中で生まれてきた音楽や芸術をやっているのですから、どこかのお教室でお勉強してきた事だけをお上手にやっていても、観客と共有出来る訳はないのです。音楽は常にLiveであり、生々しいものなのです。

現代は、世界中の人が、小さな小さな私の作品でも気軽に聴いてくれるようになりました。こんなに世界とつながることが出来る現代において、こちらが何かの価値観に固まっていたら、その他の価値観の人とはコミュニケーションが取れません。権威や名誉などは、実に危うく、一瞬にして間逆に変ってしまう人間の作り出した幻想でしかないのです。そういう目の前の幻想を取り払い、物事の本質を感じさせて、目を、感性を開かせてくれるのが芸術家音楽家というものではないでしょうか。

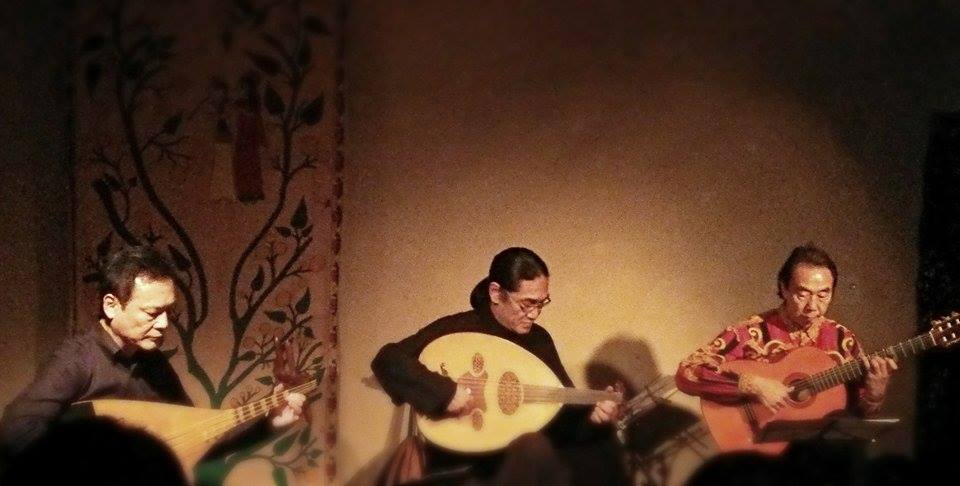

フラメンコギターの日野道夫さん、ウードの常味祐司さんと、音や金時にて

この世に生きる人々に向けてやっているのなら、自分が先ずは自由になって、どんな場所へ行っても、どんどんアドリブかますくらいでないと!!!!。

アドリブやろうぜ!!