この所は温度差が大きく、着るものも何を着てよいのやら判断がつきません。体もついてゆきませんね。月初めは花見にかこつけて、ふらふらと出歩いていたんですが、先週は琵琶樂人倶楽部、そして横浜イギリス館での演奏会をやってきました。花粉の時期も過ぎたので、久しぶりに弾き語りでの演奏でしたが、声が充分に出るというのはやはり気持ちの良いものですね。

新宿御苑

徒然草に「花は盛りに、月は隈なきをのみ見るものかは。雨にむかひて月を恋ひ~」という一節が出てきます。まあ群雲の掛かる月なんてのは、それ自体風情があって良いのですが、見えないからこそ、心の中に月の美しさを感じるのでしょう。花の盛りも目の前にすると実に気持ち良いものですが、本当の美は目ではなく、心で感じるもの。葉桜を目にするからこそ、その盛りを心に描き、また次の年を待ち焦がれるのでしょうね。

何事も形や装飾をそぎ落としきった所にこそ、本来の美が表れるという感性は日本文化の底流として、ずっとありますね。それがなかったら、平安時代の和歌も、中世の茶道、華道、能なども生まれなかっただろうし、日本人の心は別のものになっていたことでしょう。

人はとかく目で見る情報に囚われてしまいます。いつもよく書いている、宮本武蔵の「観の目強く,見の目弱く」という言葉は、なかなか現代人にこそ必要な教訓だと思います。音楽でも食べ物でも情報でも、あらゆるものが溢れるようにある現代の世の中で、何でも選択でき、何処にでも自由に行け、便利で、楽で、考えることを必要としない・・・・。そんな現代に生きる我々は、観の目がどんどんと弱くなっていくばかりです。

人はとかく目で見る情報に囚われてしまいます。いつもよく書いている、宮本武蔵の「観の目強く,見の目弱く」という言葉は、なかなか現代人にこそ必要な教訓だと思います。音楽でも食べ物でも情報でも、あらゆるものが溢れるようにある現代の世の中で、何でも選択でき、何処にでも自由に行け、便利で、楽で、考えることを必要としない・・・・。そんな現代に生きる我々は、観の目がどんどんと弱くなっていくばかりです。 音楽の世界も、目で見るような音楽ばかり。感性が震えるようなものは本当に少なくなりました 。レコードを食い入るように聴いて、アドリブの一つ一つを全て記憶するように育った私としては、今の音楽はビジュアル先行で、音楽が聞こえて来ないですね。邦楽でも、派手な衣装に身を包んで、歌あり、踊りありで演出を懲りに凝って舞台をやるのが「凄い」「さすがプロだ」ともてはやされますが、それはショウのステージとしてはプロでも、音楽としてはどうなんでしょうかね・・・・?。私には邪魔なものが多すぎて、そこからは音楽はほとんど聞こえてきません。正に食って行くための芸に成り下がった、末期の姿という風に私には見えます。

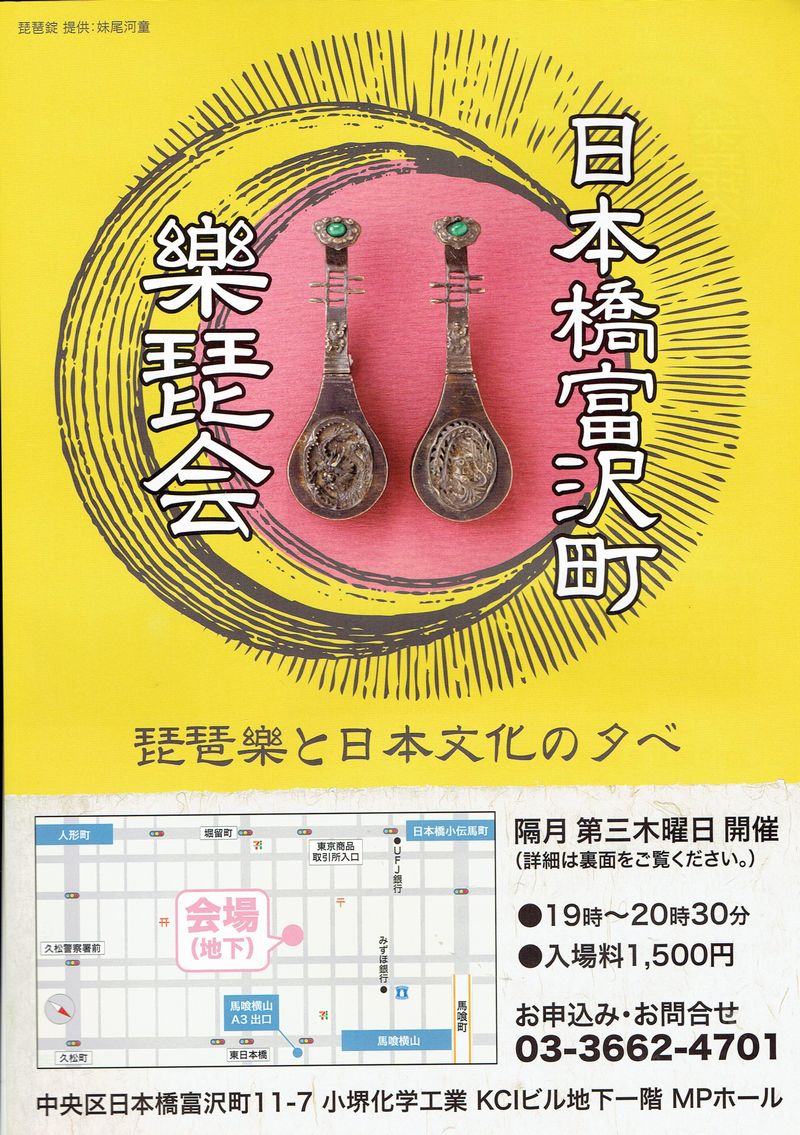

さて、今月18日木曜日には第19回の日本橋富沢町樂琵会があります。今回は尺八の大ベテラン、矢野司空さんがゲストに来てくれます。司空さんは山本空外師に師事した僧侶でもあるので、色々なお話もしてくれます。これが実に面白いのです。

「一音成仏」とは尺八の世界でよく言われる言葉ですが、あらゆる装飾を取り払い、美をも取り去った後に、溢れ出る日本感性の真髄が聞こえてくるのが尺八古典本曲です。この風土が長い年月を経て育んだ、日本独自の感性は、時代を超えて必ず届くと思います。もちろんそれだけ演者のレベルがもっとも問われる音楽でもあります。今回は矢野さんは「松巌軒霊慕」という本曲を演奏してくれます。必聴ですよ。

是非「観の目」で聴いて、心の中に豊かな世界を感じて下さい。