もう新年度ですね。元号も変り、日本という国が変わり目に来ているという事をひしひしと感じます。しばらく花粉の影響もありここ一月ほどは演奏会も週一程度と少な目でしたが、少しづつ復活してまいりました。ここ一週間では、六本木のストライプハウスにて、パフォーマーの坂本美蘭さん、山田裕子さんとセッションがあり、すぐその後はNHKeテレの「100分de名著」という番組の収録。今回は平家物語の特集で、能楽師の安田登さんと御一緒でした。

左:ストライプハウスにて。右:日本易道学院でのレクチャーの模様、

そして昨日は日本易道学校にて、スタジオMの仲間達と春のイベントでの演奏をやってきました。いや~~東洋の哲学や学問は深いですね。現代の先端理論を、もうはるか昔に確立していたとも思えるその内容にはびっくりしました。やっぱりこれからはアジアの時代ですね。

私はいわゆるエンタメには程遠いタイプではありますが、とにかく色んな形でお声が掛かるのは嬉しいです。琵琶もステレオタイプの演奏ばかりでなく、もっとアーティスティックに、個性的なスタイルで音楽を発信して行って欲しいものです。

私は普段からかなり色んなジャンルの演奏を聴いていますが、正直な所、面白いのはジャズよりロックですね。ジャズはもう中学の頃から全身浸りっぱなしなので、言うなれば私にとって御飯や味噌汁のような定番。確かに一番心地良く、いつもで私を癒してくれるます。しかし現代のジャズシーンでは、名人的な凄いプレイヤーは次々に出て来るものの、芸術的刺激は正直なところ薄いのです。ジャズを受け入れる時代は過ぎたのでしょうか・・・。

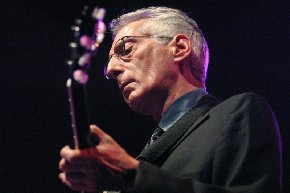

高校生の時から憧れているジャズギタリスト パット・マルティーノ

もうジャズは次の形へシフトして行く段階に来ているのでしょうね。このままあの形やスタイルに拘りなぞるようだったら、もうジャズはそのスピリットすら失って新たなものに吸収され、ただのメソッドのようなものになり、姿も精神も消滅してしまうかもしれません・・。面白い活動をしている人たちも多々居るのですが・・・・。

その点ロックは元々何でもありの所から出て来ているので、何の制約も無く、どの時代も魅力と個性が溢れていますね。ショウビジネスと背中合わせの音楽ですので、確かに一発屋は多いですが、無尽蔵に溢れ出るその感性には、とどまることの無いエネルギーがありますね。私はどうひっくり返ってもロックを演奏出来るようなタイプではないので、自分のスタイルで自分の音楽を只管どこまでもやるのみですが、現代のアートはロックシーンから出発しているとも思います。

ただこれはと思うアーティストは、2000年代辺りまで残念ながら海外のバンドばかりでした。60年代のヴェルヴェットアンダーグランドのサイケデリックムーブメント辺りやジミヘン、70年代のクリムゾン、ツェッペリンなどのレジェンド、その後の70年代中後半から80年代のピストルズ、クラッシュ、ラウンジリザーズやノイバウンテン、デヴィッド・シルヴィアン、ブライアンイーノ、リヴィングカラー、90年代からはプロディジーやレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン等々、どの時代も刺激がいっぱいでした。とにかく皆エネルギーがはんぱなく凄かったですし、ショウビジネスとの付き合い方も巧妙に変ってきて、売れ線ポップに成り下がるような俗物とは一線を画する姿勢が皆格好良かったですね。

それがここ10年程、日本のバンドでも凄い連中が出ていますね。海外のバンドのコピーみたいなものではなく、ショウビジネスにおもねる事もなく、独自の魅力を持っていて、且つ実力もかなり高いバンドが活躍しています。今一番のお気に入りは「八十八ヶ所巡礼」というバンド。興味のある方はYouTubeを是非御覧になってみてください。琵琶や邦楽好きの方にはちょっと刺激が強いかもしれませんが・・・。

もちろん以前も、面白い個性とセンスを持ったバンドはいくつもあったのですが、「想いはあれど言葉足りず」だったり、パフォーマンスに寄りかかり過ぎて、音楽が今一つだったりするのが多かったように思います。そういうバンドを聴くにつけ、残念な気持ちを以前はずっと持っていました。またデビュー時はいい感じのエネルギーを持っていても、メジャーが見え始め、骨抜きになってしまった例も多いですね。ここで根性入れられるかどうかが、ロックの(ロックに限らず)一番の勝負なのです。

邦楽でも「演歌歌手のバックでTVに出た」なんて喜んでいる輩も相変わらず多いですが、私はそういう人の音楽は聞きたくないし、その類はもう結構です。

島根グラントワにて、志人さんと

何かを創り上げるには、先ずは徹底的に自分に成りきること、何にも捕らわれない自分の目と耳で世界を見るて感じること。更には自分にしっかり向き合う事。自分のやっている事は本当に自分のものか、そしてそれは美しいかを常に問う事。私は何時もこんな風に考えています。

そういう姿勢を持っていないと、己以外のものを軸にして自らを測るようになってしまう。賞をもらおうが偉くなろうが、そんなものは己の軸とはならないし、先生の演奏をフルコピーしても、参考にこそなれ、そんな所からは何も創り出せないのは当たり前でしょう。芸術の前には組織も形式も身分も階

級も無く、また憧れの只中に居るようではまだまだなのです。

級も無く、また憧れの只中に居るようではまだまだなのです。

ジャンルはどうあれ、ロックだろうが邦楽だろうが、地球上の全ての音楽も人も皆、何かしらのDNAを過去から受け継いでいると思います。しかし受け継ぐべきものは形でしょうか、組織でしょうか。残念ながら受け継ぐことが出来るのは精神のみなのです。そしてそれを人は伝統と呼ぶのです。世界一長い歴史を誇るこの日本でも、受け継がれているのは日本人としての感性(それも核の部分の)であって、生活様式も社会のあり方も、形はことごとく変化しています。お寺や神社、皇室など、特殊な権威権力のあるものは形も残るでしょう。しかしそれとても時代と共に変化して行っているのはご承知の通り。

芸術に関して言えば、社会や時代と共に在ってこそ、その存在意義があるもの。したがって目に見えるものや形を勉強する事は良いものの、そこにすがってなぞっているのは芸術としては如何でしょう。それは過去にすがるも同然であり、創造性をその命としている芸術とは対極にある行為・心です。極端な物言いではありますが、お上手にお師匠さんの形の通りに出来るようになるのは伝統でもないし、芸術でもない。お稽古事です。こんな事は芸術家よりもビジネスマンの方がよく判っていることと思います。事実、創造性を無くしたものは音楽であれ、企業であれ、どんなものでも衰退して行くのは世の習いというもの、ではないでしょうか。

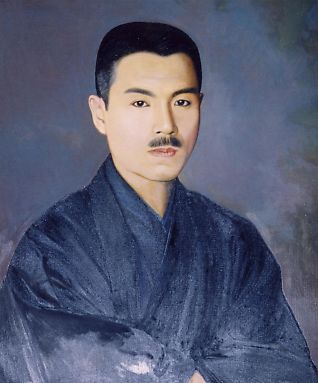

私がこのブログでよく取り上げる永田錦心は、自分で自分の音楽を創り上げ、それを世に問い、認めさせ、時代を作って行った人です。だから私は、何時も尊敬の念を持って見ているのです。名人だとか流祖だとかという事は、私にとってどうでもよいのです。独自のセンスとスタンスで時代を生き抜き、次世代へ想いを伝えた事に興味があるのです。そしてこういう人をこそ芸術家というのだと私は思っています。このセンスを受け継げるかどうか、薩摩琵琶の今後はその一点に掛かっていると私は思っています。

私がこのブログでよく取り上げる永田錦心は、自分で自分の音楽を創り上げ、それを世に問い、認めさせ、時代を作って行った人です。だから私は、何時も尊敬の念を持って見ているのです。名人だとか流祖だとかという事は、私にとってどうでもよいのです。独自のセンスとスタンスで時代を生き抜き、次世代へ想いを伝えた事に興味があるのです。そしてこういう人をこそ芸術家というのだと私は思っています。このセンスを受け継げるかどうか、薩摩琵琶の今後はその一点に掛かっていると私は思っています。どんなジャンルでも名人は居るし、その演奏は素晴らしい。でも私を惹きつけるものは、そんなお見事なものではなく、時代を切り開く閃光なのです。創るとは正に光を放つこと。その光がどれだけのエネルギーを持っているか、それに尽きます。

私はこのブログでもクラシックやジャズ、ロック、フラメンコ、オペラ、バレエ、邦楽、文学、美術、演劇etc.・・・多くのジャンルの音楽家・芸術家のことを書いていますが、彼らの放った光は今でもそのエネルギーが褪せることなく、現代にも、そして次世代にも輝き渡っています。その場でぱっと消えて行く光ではないのです。

私がそれを出来るかどうか、それは判りません。しかし芸術を志した者として、追求せずには行かないのです。現代ではアートとエンタテイメントはとても密接な関係にあるし、ショウビジネスとの関わりも無視はできません。プロとして、どのようなものが現代社会に受け入れられて、その存在価値を示して行くかという事を知る為にも、あらゆるジャンルのものを聴きますし、琵琶の可能性に挑戦するためにも、クオリティーさえあればジャンルもタイプも問わず、どんどんと共演もしますが、どんな場にあっても創造性を持って立ち合いたいですね。静かなものだろうが、迫力系だろうが、そういう表面の形ではなく、内面にエネルギーの燃え盛るアーティストと、この時代を駆け抜けて行きたいものです。

今年も面白くなりそうです。