今年は地震に台風と、正に方丈記さながらの世界といってもよい程の年となりましたね。元号も来年には変わり、何だか平安末期の頃が甦るような時期に来ているのでしょうか・・・?。

今月の琵琶樂人倶楽部は「平家物語と無常観」です。お陰様で先月10月で満11年迎え、今月より12年目に突入しました。これ迄毎月毎月こうしてやってこれたのも皆様のお陰です。本当に心より感謝しております。

今月は平家物語に出てくる無常とは何なのか、少しばかりお話しさせてもらって、久しぶりに平家琵琶で平曲の「祇園精舎」のサワリをやりたいと思いますが、元より私は学者でもないので、学問的なお話が出来るはずもなく、なんとなく平安末期の無常観というものを感じていただければ結構だと思っています。そして今回は平家物語だけでなく、同時代の「方丈記」がとても「無常」という感性に溢れ、且つ判り易いので、朗読の櫛部妙有さんをゲストに迎え、「方丈記」を抜粋して読んでいただくことになりました。

櫛部妙有さん

櫛部妙有さん櫛部さんとはもう何度も御一緒していて、今年は練馬の季楽堂にて「耳なし芳一~先帝入水」を二人でやりました。あの日の特に夜の公演は、会場が異様な空気に包まれ、異世界にトリップしたような時間となりました。

櫛部さんは小さな声で、静かに朗読をするのですが、声を張り上げたり、声色を変えたりも特にせず、最後には櫛部さん本人(芸)が消えて物語りの世界の中にこちらが取り込まれてしまうのです。

櫛部さんは普段から実に穏やかで、ゆったりと動く方ですが、7月の季楽堂では、その静かな声がかえって壇の浦のドラマをダイナミックに描き出しました。今回は方丈記ですが、実は方丈記から平家物語の「月見」の部分などを、一つの作品にしてみようという構想があり、来年の秋に櫛部さんと共にそれを発表する予定になっています。

7月の季楽堂公演終了後の2ショット 何だか身体の軸がねじれて、あっちの世界に行ってますね。

私は語りをもうほとんど自分ではやらないのですが、語りと琵琶はやっぱり合いますね。自分一人では到底出来ない事が二人だと出来る。作詞から作曲迄自分で創ったものは一人でやったほうが何かと表現しやすいですが、それでも他の人と組むと自分には無かった世界が現れて、作品はより深くなって行くことが多いです。良き語り手と良き弾き手は一つの形だとしみじみ思います。

拙作「まろばし」も実に多くの方と組んで演奏してきましたが、組むというのは実に面白い。一人一人全く持っている世界が違うのであのシンプルな譜面から驚く程多様な世界が現れるのです。人間の力は無限だなと、やるたびに感じますね。

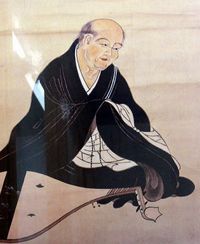

鴨長明

櫛部さんと話をしていると、色んな視点が見えてきます。鴨長明とは実際どんな人物だったんだろう・・・?。どんな位置に居たんだろう・・・?。

古典文学全般に研究者は男性が多く、そのせいか女性の目線が無いなと常々感じていました。長明も、これ迄どちらかというと迫力がなく、ちょっと情けない感じの人物像を言われることが多かったのですが、櫛部さんと話をしていて、全く違う長明の人物像が見えてきました。これ迄方丈記を語るのは男性が多かったのですが、一つ目が開けました。

平安末期は、職業選択の自由もあまりなく、歴然とした身分制度があり、多様性が受け入れられなかった時代。そんな時代や社会にあっては、社会の枠の中には居られない存在は単に偏屈者という事ではなく、現代の目で見ればずば抜けた天才であったり、個性的な人物であったり、はたまた現在でいうところのLGBTであったのかもしれません。現在人には見えないものが多く隠れていることもあると思います。

これを機会に鴨長明の人物像という事にも迫ってみたいと思っています。

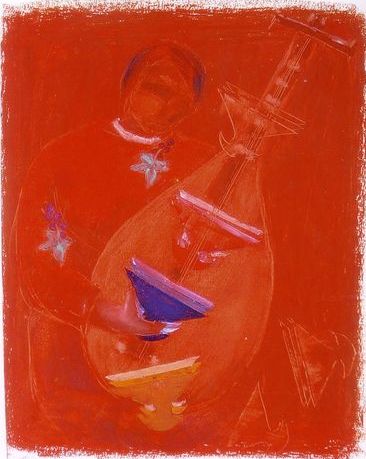

琵琶樂人倶楽部の看板絵(鈴田郷 作)

琵琶樂人倶楽部の看板絵(鈴田郷 作)11月14日(水)第131回琵琶樂人倶楽部「平家物語と無常観」

開演:19時30分

料金:1000円(コーヒー付)

です。是非お越しくださいませ。

方丈記は今こそ読まれるべき作品では無いかと私的に感じています。また鴨長明の感性は、現代社会にも通じると思いますし、また方丈記や平家物語を通して、琵琶と共に日本人が育んでいったもの、遺して行きたいものなど、色んな所に想いが広がってくれたら嬉しいですね。