京都から帰って来ました。

造形大の授業も滞りなく務めることが出来、一安心。色んな大学で特別講座のようなものはやらせてもらっていますが、今回は実技指導がメインでしたので、果たしてどこまで教える事ができるのか、ちょっと心配でした。しかし生徒達が皆素直に取り組んでくれたお陰で、良い感じで授業が出来嬉しく思っています。

その後のラネージュでのサロンコンサート、琵琶サークル音霊杓子主催の奉納コンサートも楽しく演奏出来ました。今は暫しのんびりとしています。

左:天性寺奉納コンサートにて、中・右ラ・ネージュにて笛の大浦さん、朗読の馬場さんと

来月は愛知、再来月はまた京都に行くのですが、旅はやはり良い刺激になりますね。一人で居る時間も結構ありますので環境が変わって、物ごとをゆっくり考えるにも、旅の空の下は良いものです。

旅といえば西行ですが、彼は「心は身にも、そはずなりにき」などと言っていますね。確かに旅の空の下では、何かこの体が少し浮いているような気分になるのです。普段の生活ではどうしても多くのものに囚われているのは避けられませんが、旅に出るとそれらから開放され、肉体からも心が開放される様な気分になります。また古いお寺や遺跡などに行くと、古の空にす~と浮かんで行きそうな・・・・。

西行(幕末の絵師 菊池容斎の作品)

西行(幕末の絵師 菊池容斎の作品)芸術に身をゆだねていると、確かに「心は身にも、そはずなりにき」という気分になります。逆に現実にどっぷり浸かって居ると、芸術からは遠くなるものです。肩書きなどを常に誇示して、現世の中での自分の存在を証明しないといられない人にはこの気分は判らないでしょうね。西行のように月や花に心が行ってしまっている位でないと、和歌も音楽も出て来ないですよ。民俗芸能も、ただつらい日々しかない状況では、そこから歌も踊りも生まれ出ずることはありません。ほんのひと時でも心をゆだねる時間が必要なのです。芸能の中に非日常の異次元があるからこそ、日々の暮らしから開放され、ストレスが発散され、又日常へと帰ってゆける。だから毎年のお祭りなどの形で残っているのでしょう。

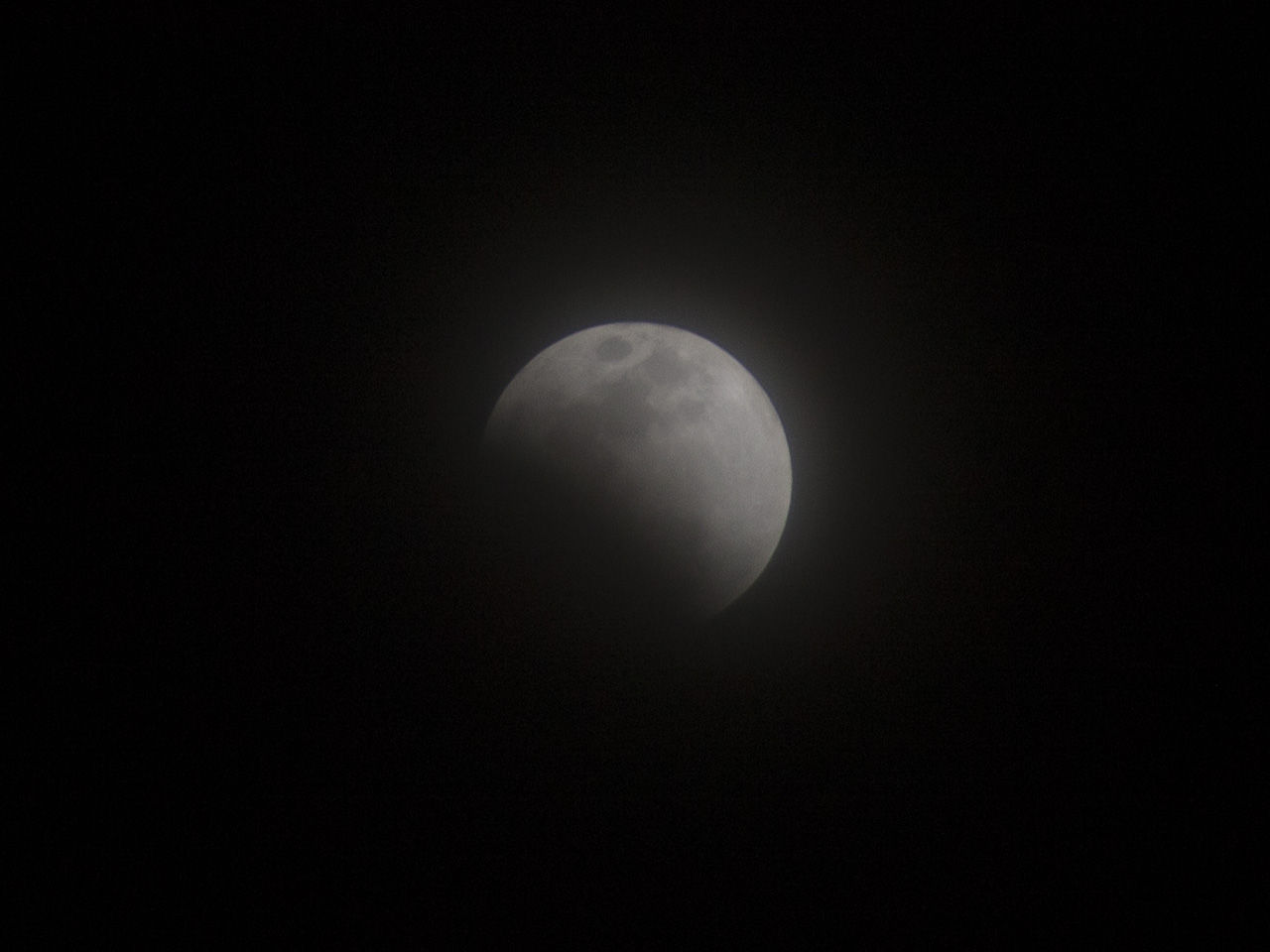

私のように毎晩荒唐無稽な夢を見る人間は、普段からきっと、地面より少し浮いて存在しているのかもしれませんね。あまり心と体が離れ、現実から浮きすぎると、それはそのまま肉体の死に繋がるのでしょうが、死を恐れていては、なかなかこの世を超越した象徴のような月や花に感性は届きません。

死は滝口までの川の流れに例えられます。すなわち滝口までの時間、滝口で落ちる瞬間、そして滝口から落ちてからの時間。西行は「ねかはくは 花のしたにて 春しなん そのきさらきの もちつきのころ」と読み、滝口までの時間を想い、また滝口で落ちる瞬間の時間を示しています。そして

「来む世には 心の内にあらはさむ あかでやみぬる月の光を」

「仏には 桜の花をたてまつれ 我が後の世を人とぶらはば」

などの歌を眺めていると、後世をも念じていたと云われるのが判る気がします。正に死に対して、現世から後世への大きな時間の流れを感じていたのだな、と思いますね。

こうした感性はきっと旅の中から生まれて来たのではないでしょうか。身は朽ち果てても、心はその先の浄土や天国などに向かう・・・。月や花に現世を超越した美を感じていたら、きっとこの肉体など、心からは離れてしまうのでしょう。

私のような凡夫には現世から離れて生きて行くことは難しいのですが、旅の空の下では、ひととき西行にあやかって、月や花や風景に心を預け、感性を解き放ち、現世を越えるような時間に、この身を浸してみるのも良いものです。

また来月からの旅が楽しくなってきました。