夏は大体、昼間ほとんど家の中に居て、夜になると徘徊するという、ちょっと危ない傾向にあるのですが、Youtubeや配信の映画なども楽しんで、夏休みを満喫しております。加えて只今我が街では七夕祭りの真最中。色んな張りぼてが商店街にぶら下がってます。左の写真は今年の金賞受賞作品。右の写真は一昨年の話題作。

この頃は夜になると暇に任せてちょくちょくと小さなライブに顔を出したり、人に会ったりしているのですが、仲間達とよく話しをしている中で、よく「肉体的な音楽」ということが話題になります。近頃は肉体を感じるような音楽が少ない、と皆さんジャンル問わず一様に言いますね。「枠を飛び出して行くようなエネルギーや、飛びぬけた個性」を感じないということのようですが、私も同じことを思います。私はもう少し付け加えると、影や闇というものが音楽から消えてしまったようにも思います。時代そのものが闇や影を抹殺し、今迄影にあってこそ存在していたものを消してしまったのか、それとも音楽家にろくな人材が居ないのか・・・・。

ジャズを聴いても、皆、物凄く上手くなっていますが、フォーマットは確かにジャズなのに、ジャズをジャズたらしめていたもの~陰影のようなもの~を感じないような演奏が多いと感じますね。私は時代のセンスというだけでは片付かないものを感じています。

ドビュッシーもラベルも、ピアソラも、パコ・デ・ルシアも、オーネット・コールマンやコルトレーン、エリック・ドルフィーなども、皆登場した時は当時の評論家には理解されませんでした。それが現代ではスタンダードをなっているのです。つまり当時の理論や常識、習慣を越え、考えられないことを平気でやって行くことが、時代を先へと押しやって、音楽がさらに豊かになって行ったのです。そんなことがクラシックでもジャズでも、そして日本音楽でもここ200年ほどずっと続いているのではないでしょうか。

日本人は理論というと絶対的に固定された出来上がったもののように思いがちですが、ほとばしるようなエネルギーは既にある枠などに収まっていられる訳が無いのです。だから既存の知識や理論などではとてもそのエネルギーを受け答えることが出来ない。彼らが時代の先端を走れば、理論も常識もそれに伴ってどんどんと変化して行くんです。演奏者としては、とどのつまり拠り所になるのは、いつの時代も自らの肉体しかないのです。

日本の音楽においては、音楽学者が西洋音楽の理論を使って日本の音楽を分類し、民謡音階などを理論付けして分析していますが、私にはそういう思考そのものが、足かせのように思えてならないのです。これからは邦楽にも音楽学が大変重要になるとも思っていますし、大きな功績を残した方もいらっしゃるのですが、風土と肉体から出て来た音楽を、洋楽の理論を使って分析して体系付けたところで何になる?、という想いが、正直な所拭えないのです。

日本の音楽においては、音楽学者が西洋音楽の理論を使って日本の音楽を分類し、民謡音階などを理論付けして分析していますが、私にはそういう思考そのものが、足かせのように思えてならないのです。これからは邦楽にも音楽学が大変重要になるとも思っていますし、大きな功績を残した方もいらっしゃるのですが、風土と肉体から出て来た音楽を、洋楽の理論を使って分析して体系付けたところで何になる?、という想いが、正直な所拭えないのです。我々芸術に携わる人間がそんな洋楽を基準にした分類の中に身を置いていては、何も生み出せない。あらゆる分野でどんどんと壁や常識が破られ、新たなセンスが闊歩し、理論や定義を毎日のように塗り替えているこの時代に、決められた枠の中に居ようとすること自体が音楽家の姿とはとても思えない。音楽は時代と共に新しい音楽が創られ、それがまた次世代に受け継がれ古典となって行くのです。今迄もこうして時が刻まれてきたことを思えば、創造こそが我々の仕事なのではないでしょうか。少なくとも今あるものを保存することは仕事ではない!!。

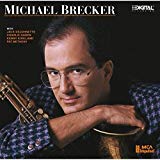

たとえ既成の理論から外れていても、それが気持ち良ければ、後から何でも理論になって行くものです。ドビュッシーでもシェーンベルクでもそうではないですか。80年代に活躍したマイケル・ブレッカーのアドリブなどは、強引にクロマチック上昇して最終的に合えば良し、という単純豪快なものでした。とにかく勢いがあって、圧倒的な迫力があって、最高に格好良かったですが、こういう強引なまでの格好良さがあるからこそ、ジャズそのものが活性化し、レベルも中身も進化し続けるのでしょう。その強引な発想を生み出す原点こそがジャズの核であったろうに・・・・。

確かに作曲する時には、既成の理論や構成の知識などは便利です。若い頃は朝から晩までそんなことを勉強していました。しかし演奏となるとそんな「お勉強」はぶっ飛んでいかないと、何も出て来ない。ドもレもないのです。自分の熱き創造性と既存の理論が合わなかったら、新しい独自の理論を創ってしまう位でちょうど良い!!。演奏しているこの身から出てきた音だけが正解なのであって、何とかスケールやモードが正解ではないのです。

人間というのはちょっとばかし勉強してしまうとすぐ囚われる。賞なんかもらうのも、名前を頂くのもそうですが、すぐに小さな所を土台にして、つまらないプライドを持ち視野を狭くしてしまう。かの宮本武蔵は「観の目強く、見の目弱く」と言い残していますが、目の前に見えるものを追いかけるようでは、武道家でも音楽家でも、何も成し得ませんね。

時代が刻一刻と変化している以上、どんなものであれ時代と共に形は変わるべきです。むしろやり方も形も変わって行かない方がおかしいし、旧来の枠中で優等生面をしているような人にはエネルギーは宿りようがないのです。大人たちが眉をひそめるようなものこそが次

世代スタンダードになってゆくのは、クラシックでも、ロックでも、ジャズでも、タンゴやフラメンコでも、歌舞伎でも琵琶でも皆同じです。それは時代が証明しているではないですか。

世代スタンダードになってゆくのは、クラシックでも、ロックでも、ジャズでも、タンゴやフラメンコでも、歌舞伎でも琵琶でも皆同じです。それは時代が証明しているではないですか。

肉体がざわめく音楽をやって行きたいですね。