4月に入り、桜もあっという間に散って、何か一区切りついて新しい年へと切り替わったような気分になりました。今月から演奏会も始まり、まだぐずぐずとしている鼻と相談しながら声も出すようにしています。

先日、古典文学に詳しい知人から藤原定家のことを聞きました。定家といえば、和歌の名人というレベルではなく、日本の根底となる感性や文化を作り上げた人。定家はその人物像もなかなか個性的だったようで、興味深い話を沢山聞きました。

定家は「詞(ことば)は古きを慕い、心は新しきを求め、及ばぬ高き姿を願ってうたう」と本歌どりの極意について語っているそうです。これは今、伝統文化といわれる分野の人にはよくよく心して欲しい言葉だなと、しみじみ感じました。この姿勢こそ、文化の基本です。世界一長い歴史を誇る日本の文化は、正にこの言葉に沿って紡いできたからこそ、今があるような気がします。

定家という人は随分と烈しい性格で、19歳の時「紅旗征戎吾事非」なんて言って、我が道を行くと言い放つような人物だったようです。(意味:大義名分をもった戦争であろうと、所詮野蛮なことであり、芸術を職業とする身の自分には関係のないことである)

宮仕えの身で、このようなことを言い放つとはなかなかの人物。傍若無人とも評されているこの人物が日本の文化を代表する歌人となり、日本の感性を形作った訳ですが、私には何だかよく判る気がするのです。もし彼が「保守本流」などとのたまって優等生面をするようだったら、ろくな歌は作れないだろうし、日本文化も変わってしまったかもしれません。

時代を創る人とは常に最先端を走る人のことです。世の中の雰囲気に流されず、権威権力に媚びず、しかも時代とがっぷり四つに組み合って、時代の中で生きて、次の世を見据えるように我が道を行く人が時代を創り、その人の残したものが古典となって行くのです。

日本橋富沢町樂琵会にて 津村禮次郎先生と

日本橋富沢町樂琵会にて 津村禮次郎先生と

つまり古典とは、出来上がった時点で前衛であるという事。能や歌舞伎などなんでもそうなのですが、みな出来上がった時点では前衛です。そこにあらゆる感性や知性が集り、旺盛に洗練を繰り返し、さらに挑戦する姿勢を貫いてきたからこそ、今まで伝えられたのです。その姿勢が無かったら邦楽といわれるものは現代に伝えられなかったでしょう。

かつて能は、戦後一気に新作から実験作まで、凄い勢いを持って創り続けられました。時代が能に注目し、その芸術性は更に深まり、洗練されて行ったのです。勿論そういう時期には、新しい時代に見合った器を持った人材も現れました。歌舞伎もご存知のように、時代の流れを取り入れた新作をどんどんと創って行くからこそ、古い演目が洗練され、現代的なセンスも加わって、大衆に愛されているのです。時代のセンスも存分に嗅ぎ取って、古典にまた新しい視点を向け、新しい魅力を引き出し、更に更に洗練されて行くのです。

言い方を変えると、古典に対し常に新たな視点を向け、その魅力を現代に向けて発信していかないと、滅んでしまうということです。雅楽のように権威に守られているものは別として、能も歌舞伎も、形を守ることに終始したらもうお終い。さて琵琶楽はこれからどうなるのでしょうか・・・・?。

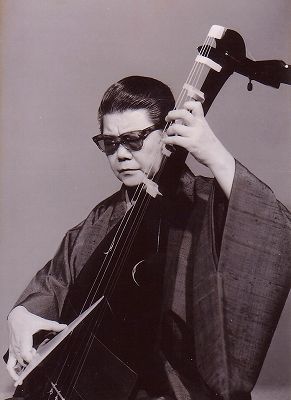

時代を作った人物をみると皆個性的です。琵琶では鶴田錦史がその筆頭でしょう。一見あちらの世界の方のような雰囲気で、サングラスにスーツ、髪はオールバックという男装の出で立ちで、同性愛を公言し、愛人を連れ歩いて豪快に琵琶界を練り歩いた様子は、色んな方からよく聞かされました。まだ男女同権なんて無いような保守的な時代、その中でも更に保守的な邦楽界で暴れまわった姿を想像すると痛快ですね。私はお逢いした事はありませんが、あの鶴田錦史だからこそ、閉塞した琵琶の世界をぶち破って、新たな弾き語りスタイルや器楽としての琵琶の分野を切り開いて行くことが出来たのだと思います。

鶴田錦史が、錦心流で習った曲を上手に弾いているだけだったら、まあ名人だ何だと言われ終わっていたでしょう。薩摩琵琶の歴史は先に進むこともなく、大正から昭和初期に流行った流行音楽として、細々愛好家が弾いている程度になったかもしれません。名人などというものは所詮過去に作られた技術やセンスなどの、既に引かれたレールの上に居るのであって、新たなレールは創っていない。染織家の志村ふくみさんも「我々は常に前衛なのです」と言っていましたが、現状を次の世代へと受け継がせて行くには、自分自身が前衛であるという認識を持つ位でないと、とても成就出来ません。

定家が正に言っている通り。古きものを慕いながらも、心は次の新しきものを求め、たとえ過去にあった偉大な作品には及ばずとも、その崇高な姿を求めて、自分自身がその高みに行くつもりで創り続ける。芸術に携わるものは、その姿勢が必須なのです。老舗のお店しかり、会社しかり、芸能しかり、どんなものでも長い歴史のあるものは、過去に敬意を払いながらも、常に創り続け、時代に挑戦し続けているからこそ、今でも輝き守られているのです。時代に媚びず、権力におもねることもない。むしろそういうものに挑戦し、楯を突くくらいでちょうど良いのです。ただ時代に背を向けるのではなく、時代と共にあることを忘れずにその時代にしっかりと根を張っていなくては意味がありません。そこまで出来て始めてその存在に意味も意義も出てくるのです。

鎌倉其中窯サロンにて photo

鎌倉其中窯サロンにて photo

川瀬美香

随分前に、とある伝統音楽の大家から「薩摩琵琶はもう滅ぶものだと思っていたよ」と言われたことがあります。確かにあの頃の状況はそうだったかも知れません(今もあまり変わっていませんが)。その先輩は続けて「でも君のような人が居たんだ」と言ってくれて、以来CDを出す度に聴いてもらっています。

日本の文化の出発点に、定家のような人が居たというのは実に興味深いですね。私も私の行くべき所を行きます。

定家を巡ってじっくりと宴を楽しみました。