もう春の陽気ですね。梅花も見頃だけど花粉も心配という何とも悩ましい日々です。どうしてもこの時期は引きこもりがちになりますが、現代はYoutube等で色んな方の演奏が聴けるので、日々素晴らしい音楽を堪能しています。

聴けば聞くほどに、やっぱり世界の第一級のプロの演奏は、ジャンル関係なく素晴らしい音色をしていますね。音楽はやはり何よりも先ず音色だとつくづく感じられずにいられません。一流と二流の差は音色に尽きると言ってもよいかと思います。

現代では皆さんヘッドフォンで聞く方も多いですが、小編成のものならともかくも、オケだけはさすがにしっかりとしたオーディオでないとあのスケールの大きさが聴けませんね。という訳で、私はご自慢のアンプJUDO-J7に灯を入れて、マーラーなんか大きな音で聴きながら「ベニスに死す」のあのシーンに浸ってます。なんとも贅沢な日々ですね。

70~80年代は日本も国自体に勢いがあったし、まだ「アメリカは世界だ」なんて言っていた頃でした。彼の演奏もそんな時代を象徴するように、何処までも飛んで行くような自由さと、希望に溢れ、人生を目一杯楽しんでいるような明るさに満ちていました。興味のある人は是非70年代の音源も聴いてみてください。現代のセンスで聴いても全く色褪せることなく、そのずば抜けた演奏にびっくりすることでしょう。しかし彼はその後プライベートでは暴漢に襲われ大怪我をしたりして、紆余曲折の人生があったそうです。

70年代に世界の最先端を走っていた若者が、40年程の時を経てこれだけ枯れた味わいの演奏に至るとは、私は思ってもみませんでした。1948年の生まれですからもう70歳なんですね。私も70歳の時にはこうありたいですね。彼はつい先ごろも来日して素晴らしい演奏をしていきましたが、どんな演奏をしたんでしょうね。この動画でも、ギターの音が彼の声そのものになっていると感じました。私はこの長い時間を経た洗練に強く惹きつけられたのです。

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。

琵琶は残念ながら、30年40年に渡ってレコーディングをしている人が居ないので、演者が時を経て変わってゆく様は聞くことは出来ません。かの永田錦心も録音期間は十数年というところ。鶴田錦史はもう少し長く、60年代から20年近くありますが、最後は琵琶を弾かずに歌だけになってしまいました。

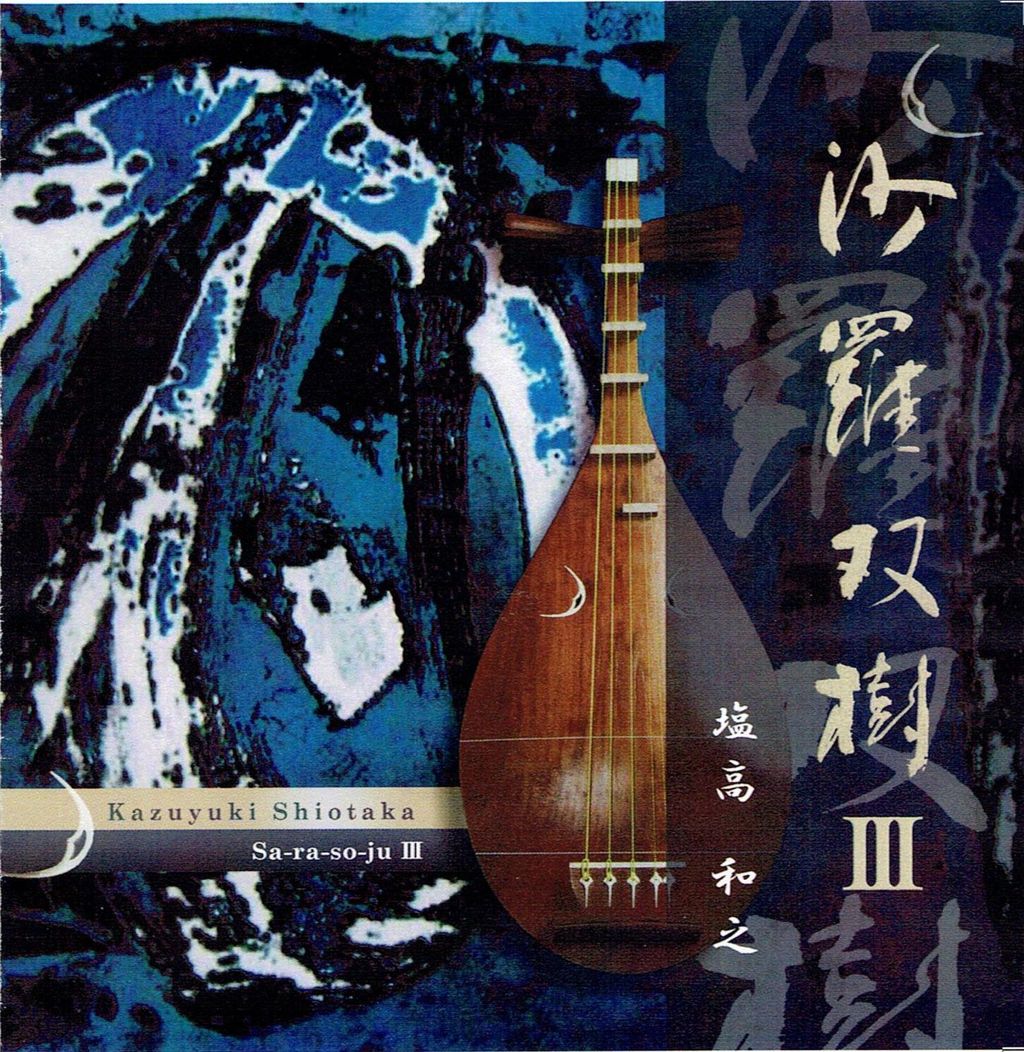

私は最初の琵琶レコーディング「和~Ginyu」「Orientaleyes」の二枚が2001年ですから、今度の8thアルバム迄まだ17年。せめて30年くらいまでは記録を伸ばしたいですね。30年経ったら自分でどう感じるのでしょう・・・?。それにしてもこのジャケット写真若いな~~~。筝のカーティス・パターソンさんとは誕生日も同じで同じ年。横浜インターナショナルスクールの筝の先生をしています。尺八のグンナル・リンデルさんは今ストックホルム大学の先生になっています。あの頃は皆さん勢いが凄かったですね。

最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。

最近8thCDを出したせいか、私のルーツである1stの「Orientaleyes」を聴いてくれる人が結構出て来て、妙に好評を頂いてます。 今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。

今回のCDが16年前の1stアルバムの曲を2曲セルフカバーしていることもあり、人によって、以前の少々荒っぽい感じと勢いが良いという人もいれば、16年の洗練は素晴らしいと言ってくれる人もいます。声に関しては2ndCD(2003年発売)から録音したのですが、さすがにその頃の歌は自分で聞いても??ですね。絃楽器は小学生の頃から弾いているので、演奏の方は今聞いても当時の技術と今のそれはさほど変わってはいません。技術よりも内面的な変化が大きいですね。同じ曲でも表現の仕方が随分と変わっています。しかし声に関してだけは琵琶を始めてから歌を始めたので、確かに時間を経た分の違いははっきりと出てますな。

私も30年経ったら、ラリー・カールトンのような洗練成熟した演奏になって、こんな感想を書いてもらえるような作品を残したいですね。

薩摩琵琶は皆さん声ばかりに意識が行っていて、サワリの調整すら自分でやらない人がほとんど。少しライブ活動をしている人でも、自分で調整が出来ない人が多いですね。本当に残念です。何故歌うことばかりに気が行って、唯一無二のこの魅惑的な音色を持つ楽器を

存分に鳴らそうとしないのか、私には全く理解が出来ません。歌手じゃないんだから琵琶奏者と言い張るのなら、先ずは歌より琵琶でしょ!!!!。惚れ込んでしまうような音色を出す琵琶奏者には、今迄お目にかかったことがありません。重ね重ね残念でなりません。

琵琶奏者なら琵琶の音色こそ命。何があっても先ずは琵琶の音が第一のはず。ろくに楽器を鳴らせないような者を「奏者」というのは琵琶に申し訳ない。私も究極の私だけの音色を求めたいものです。だからこそ楽器に関してはどこまでも拘りたいのです。

一流には一流の音があります。そしてその人の声と同じように楽器からその人だけの独自のトーンが聴こえて始めて音楽足りえるのです。二流は何故二流なのか、その音色に現れています。言い方を変えると、音色より先に「お上手」が聞こえてくるのです。つまりお見事さを追いかけているようではまだまだという事です。

これから邦楽は世界にどんどんと出てゆく時代。私のCDですら既にこれまで出した全てのCDが世界にネット配信されて、日本よりも海外の方が買ってくれています。それも今はCD丸ごとでなく、曲単位で購入する時代ですから、アルバムという概念もだんだん無くなっていってます。こういう時代に我々音楽家は生きているのです。小さな村意識でお互いに褒めあっているようでは、もうとても琵琶の響きは世界に届きません。

先日ブログに書いた、Tsaxの佐藤公淳さんやAsaxのSOON・Kimさんなどは本当に素晴らしい独自の音色を持っていました。個性は人それぞれ、姿も人それぞれ。同じ人生を生きている人が居ないように、音色も人それぞれであるはず。その音色を「舞台」という場所で音楽として表現出来てこそ音楽家。私も及ばずながら私独自の琵琶の音色を「舞台」で、世界に向かって響かせたいのです。

春のつれづれに想いが募りました。