先日の月蝕は、神秘的でしたね。

演奏会の帰り際にチラッと見ただけだったのですが、家に帰ってからあらためて眺めてみると、何とも不思議な幻想的な雰囲気を感じ、しばらくその移り変わりを眺めていました。

英語ではlunar Eclipseといいますが、このEclipseという名前は武満徹作曲の琵琶と尺八の二重奏の曲のタイトルでもあり、それまで弾き語りの伴奏でしかなかった薩摩琵琶に器楽という分野を打ち立て、その新たな魅力を初めて世界に知らしめた現代薩摩琵琶の代表曲でもあります。正にここから薩摩琵琶の歴史は変わったといえるでしょう。

今回のCDにも入れましたが、拙作「まろばし~尺八と琵琶の為の」はこの武満徹作曲の「Eclipse」に対抗する曲として作曲しました。

今回のCDにも入れましたが、拙作「まろばし~尺八と琵琶の為の」はこの武満徹作曲の「Eclipse」に対抗する曲として作曲しました。

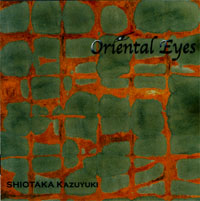

もう20年程前でしょうか、「Eclipse」をやらないかというお話を頂きまして、当時通っていた先生の所に相談すると、気軽に譜面を見せてくれました。しかし既にこの曲は流派の曲になっていて、流派の通りに演奏するように求められました。私の天邪鬼な性質を差し引いても、これはやはり武満さんの意に反すると思いましたし、演奏家・作曲家の端くれというプライドもあって、たとえ大先生の演奏であっても、他人の即興演奏をなぞるなどという事は、ジャズ出身の私にはどうにも納得いかなかったので、先生には丁重にお断りをし、お仕事の方も断りました。そして自分で納得の行く形で琵琶と尺八の二重奏曲を作るべく「まろばし」という曲を作曲し、1stCD「Orientaleyes」の第一曲目に収録したのです。当時は「どうだ!!」という生意気な所が強かったかもしれませんが、この「まろばし」はこの時以来私の一番の代表曲となり、数多くの音楽家と演奏してきました。

この写真は2009年に国際交流基金の主催公演で中央アジアの国々を ツアーした時のもの。ウズベキスタンの首都タシュケントにあるイルホム劇場で「まろばし」をミニオケと琵琶&ネイに編曲して頂き演奏しました。編曲と指揮はウズベキを代表する作曲家アルチョム・キムさん。本当に忘れることの出来ない体験でした。

ツアーした時のもの。ウズベキスタンの首都タシュケントにあるイルホム劇場で「まろばし」をミニオケと琵琶&ネイに編曲して頂き演奏しました。編曲と指揮はウズベキを代表する作曲家アルチョム・キムさん。本当に忘れることの出来ない体験でした。

「まろばし」の初演はスウェーデン人のグンナル・リンデルさんでしたので、スウェーデンのストックホルム大学や、同民族博物館ホールなどでも演奏してきましたが、新たなアレンジになってウズベキスタンに鳴り響いた時は感激しましたね。是非いつかこの形で再演をしてみたいと思っています。

「まろばし」作曲にあたっては、一音成仏という尺八などで言われる世界観をアイデアの源泉としました。そもそも「まろばし」とは剣の奥義のこと。新陰流系統でよくいわれるものですが、技だけでなく心の状態をも表します。つまり一音成仏の世界とは大変相通ずるものがあるのです。曲全体が剣の立会いのような気迫で展開するようになっており、途中は「Eclipse」と同じように即興になっています。

最初から武満さんの曲とはその土台となる哲学や精神的背景を異にして、私の独自の世界観で作曲しようと決めていましたので、私らしく武道を土台とした精神世界をこの曲に込めました。

故 香川一朝さんと

故 香川一朝さんと

この「まろばし」は曲の趣旨を理解していれば、演奏家の個性が充分に発揮されるように書かれているので、練習という行為自体がほとんど必要がありません。また若手のフルパワー全開のスタイルから、香川一朝さんのように場に満ちてゆくような静かなスタイルまで、自由自在に曲が変化してゆきます。

私は「まろばし」を作ったことで、琵琶奏者として本格的な自分独自の活動を始め、「まろばし」によって多くの方と共演して縁を頂いてきました。「Eclipse」という作品があったからこそ、私の「まろばし」は誕生したといえます。そしてこの「まろばし」が、現在まで私の活動をずっと支える曲となったのです。

先日の月蝕を観ていて、20年前のあの当時のことが甦ってきました。あっという間としか言いようのない20年でした。20年経ったという実感も無いくらいです。しかしながらこうして年を重ね、人間は生きてゆくのでしょうね。

留まることの無い月の永遠の運動と輝きは、人間の有機体としての限られた人生というものを、太古の昔からずっと包むように照らし、見守っているのですね。人間にはどうすることもないこうした自然の力強い姿を見ていると、人の世の出来事の小さな波騒が本当に小さく見えてきます。またそれに振り回されて生きている自分も、その小ささにあきれるばかり・・・。暫しの間でも俗世を離れていたくなります。

私の作品には月をテーマにしたものがかなり沢山あります。それだけ私にとって月のイメージはとても大切で、且つ感性の源となっています。「Eclipse」にはじまる私の月は、私の音楽があり続ける最後まで心の中を彷徨い、掻き立て、これからも多くの作品を生み出す力となってくれることでしょう。