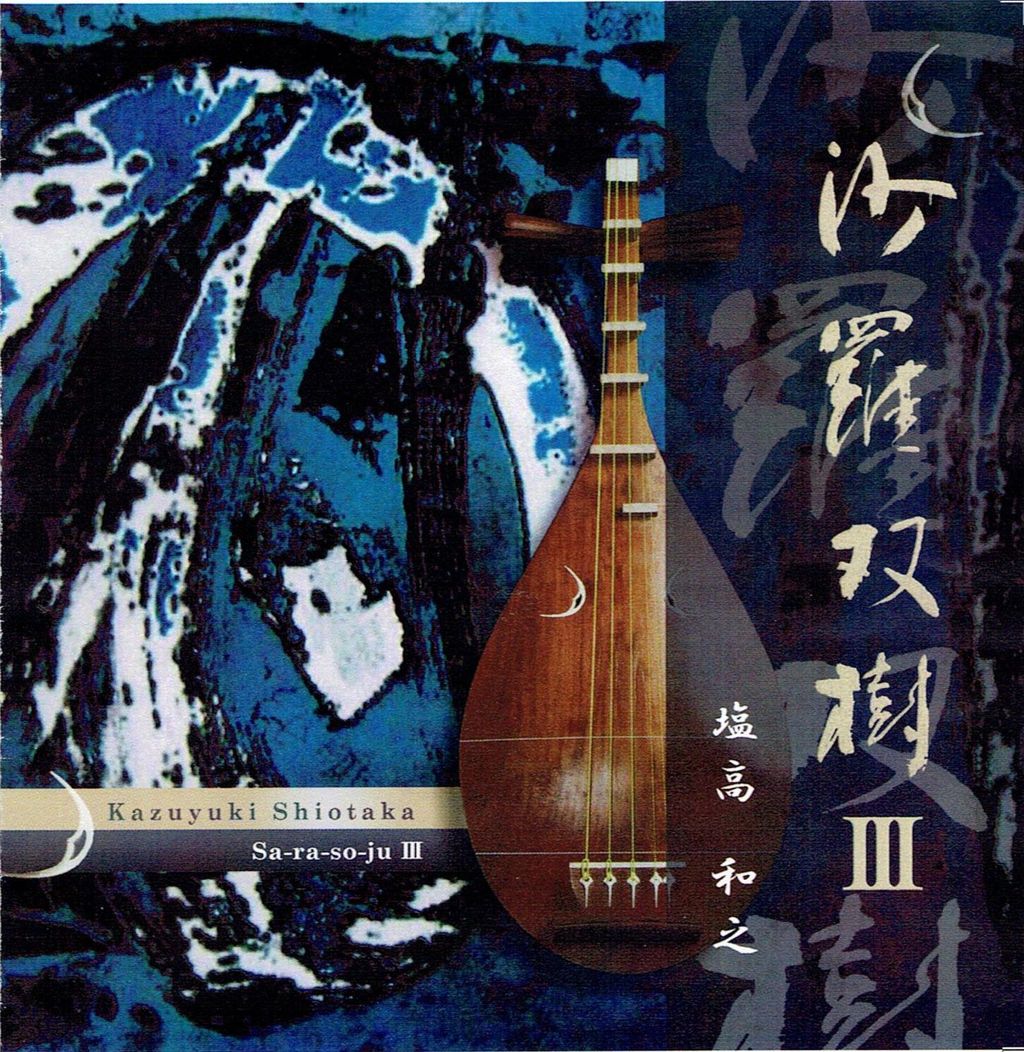

このところのNewCD「沙羅双樹Ⅲ」の発送作業も一段落付いたので、先日気分転換も兼ねて、前から一度は行ってみたいと思っていた総持寺に行って来ました。

昨秋、総持寺近くの鶴見神社での講演の時、早目に行って寄ろうとは思ったのですが叶わず、行かずじまいになっていました。私は13年前に出した「沙羅双樹」シリーズの一番最初のCDに「沙門」という道元禅師のことを歌った曲を入れましたが、道元禅師にはとても惹かれるものがあって、訳判らないながらも本を読んだり、福井県の永平寺や宇治の興聖寺にも行ったこともあります。しかしながら曹洞宗の関東の本山 総持寺には、近場にありながら行ったことがなかったので、やっと想いを遂げたという次第です。ちょうど寒行托鉢を若いお坊さんたちがやっていて、裸足にわらじで町に出てゆくところにあたりました。

私は仏教信者ではありませんし、形式や権威にも興味はありませんが、道元の残した本(勿論解説してあるもの)を読んでいくと、その哲学性や実践主義的なところにとても惹かれるのです。私の理解できる範囲でしか読めないのですが、感じるものは沢山ありますね。道元の他には空海の著作にも大いに興味があります。まあ上っ面しか理解することは出来ないのですが、彼らの言葉は事あるごとに読み返しています。

江ノ島から富士を望む

江ノ島から富士を望む

音楽には道元や空海の言葉のような直接的な力はないかもしれませんが、その音色や音楽には「文化」というものが漲っています。先人の示した哲学や感性、そしてこの日本の風土を土台に育まれ昇華し、具現化した音楽の姿に私は強く惹かれるのです。思想・哲学に生の人の営みが加わり、肉体を得て魂を宿したもの、それこそが我々の音楽であり、我々の歴史だと思うのです。私はその日本音楽の「今」を創り演奏して行きたいのです。

お陰様でCD「沙羅双樹Ⅲ」は好評を頂いております。エンタテイメント全盛のこの時代に、なんとまあ地味な作品集であり、また反省点もいくつもありますが、とても私らしい作品に仕上がったと思っています。ゆっくりな足取りですが、こうして歩み続けてこられたことに本当に感謝しています。

私はこれまで8枚のCDを出してきて、いわゆる手馴れた曲は収録してきていません。常に新作ばかりを収録してきました。今回収録の「壇の浦」も今までやってきたものに弾法も歌詞も手を入れ、新たな形にしてあります。手馴れたものを上手に演奏し、どうだとばかりに技術や自分の存在を誇示することは私のやるべきところではありません。これは私の矜持です。たとえ古典曲を演奏したとしても、古典を通して現代を表現してこその音楽ですので、至らぬところが多々あれど、今の私を聴いていただくのが仕事です。

今回のCDを出してみて、今後の作品も色々と構想が出てきました。常にNext Oneを期待される音楽家でありたいですね。その為にもこの激動する世の中にあって、世界を見渡す目と、足元を見失わない幅広い感性・姿勢が何よりも必要だとあらためて感じています。私は自分のやり方でやるしかありませんが、きっと何かが始まる。そんな予感のする年明けとなりました。