9日間に渡って上演された「亡国ニ祈ル天ハアラセラレルカ」は無事終わりました。

演劇公演はこれまでいろいろとやってきましたが、今回は、私がこれまで触れたことの無い現代のセンス、スタイルに溢れた内容で、勉強になるところが多かったですね。小劇場という場所も刺激的で、私の活動にとって意味も意義もある良い仕事でした。

琵琶をやっていて面白いのは、色んな世界に行ける事。場所もジャンルも、とにかく自分の普段の人生では、出合うことの無い世界に出会えることです。

琵琶でプロの演奏家として活動を始めて約20年、シルクロードのツアーをはじめ、北欧、イギリス、中南米のトリニダードトバゴやキュラソー島など本当に色んなところに行くことが出来ました。琵琶という楽器が私を導いてくれたんだな、と思っています。今回のように、自分では足を踏み入れたことのない世界に触れられるというのも、何よりも喜びであり、視野も大きく広がります。こういう経験を通して、自分の哲学、音楽が出来上がってゆくということを、あらためて実感しましたね。

季楽堂にて、吉岡龍見・龍之介親子と共演

季楽堂にて、吉岡龍見・龍之介親子と共演

長いツアーや舞台が捌けると、何とも不思議な気分になるものですが、外を見ればもうすっかり秋。レコーディングも一ヶ月後に控え、時間的な猶予もな無くなってきました。のんびりはしていられません。

今回のレコーディングは久しぶりに薩摩琵琶でやります。弾き語り、独奏、デュオの三様のスタイルで、現在進行形の私の音楽を表現します。

私は古典文学や歴史には子供の頃から興味がありましたが、琵琶を通して更に深い日本の文化と日本音楽の歴史を知り、私の音楽は深まりました。千年以上の歴史のある音楽なんて、世の中にいくつもあるものではありません。実に魅力的だと思いませんか!。一生を捧げるのにふさわしい音楽ではないでしょうか・・・?。

私は1stアルバムからずっと全てオリジナル作品で発表し、日々の活動もオリジナルのみで約20年やってきましたが、本当に良かったと思っています。次代を担う若者にはぜひとも、お稽古事ではない、命溢れるオリジナルな音楽で舞台に立ってもらいたいものですね。

能や雅楽のような古典なら、そこには一生かかっても汲み取れないほどの蓄積と洗練があると思いますが、薩摩琵琶は流派が出来てまだ100年。千数百年に渡る琵琶楽全体の歴史から見たら、生まれたてと言ってもよいほどの時間しか経ていません。勿論古典でもないし、洗練や伝統という時期にはまだまだ程遠い。今は永田錦心、鶴田錦史の薩摩琵琶両祖師がやったように、旺盛に創造をすべき時期。現在衰退している原因は創造の心を忘れているからに他なりません。今こそ両祖師の志を再認識する時、と思うのは私だけなのでしょうか・・・?

そして常に走り続け、創造し続けるのが舞台人の姿だと、私は信じています。嬉しい事に私は年を重ねれば重ねるほど、自分らしくなって行く実感があります。これからはもっともっと私の本来の姿になって行きたい。時に厳しい場面もあるかと思いますが、八方美人で愛想振りまいている訳にはいかないのです。

私は私なりのやり方で、及ばずながらも、志だけは永田錦心や鶴田錦史のように、この樂琵琶から続く長い琵琶楽の歴史の最先端に居ようと思います。その為にも他を軸とせず、形やものに囚われず、自由な精神で己の行くべき道を歩み、旅を続ける。それが私の思う音楽家の姿だと思っています。

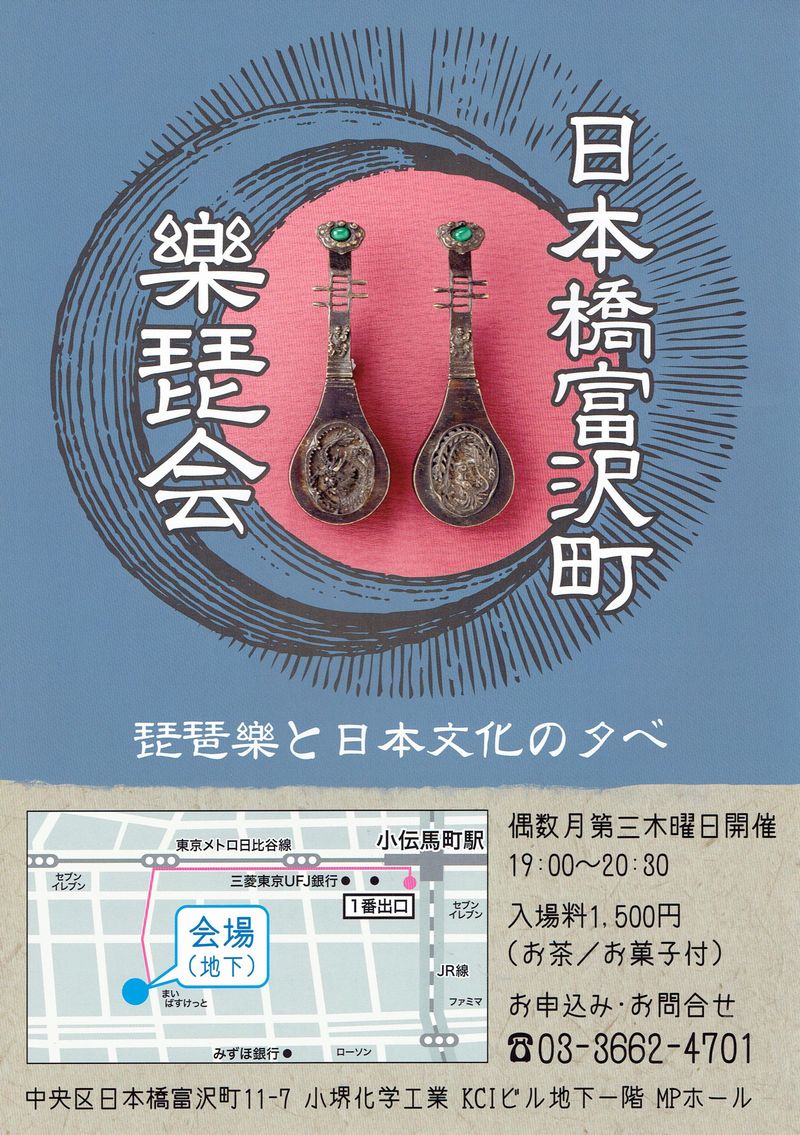

さて今月は琵琶樂人倶楽部と日本橋富沢町樂琵会があります。琵琶樂人倶楽部はなんと今月で丸10年。来月から11年目が始まるという節目の時を迎えました。今回は「次代を担う奏者達」シリーズの5回目です。筑前琵琶の伊藤純子さん、お坊様でもある薩摩五絃の安藤けい一さんに演奏してもらい、私は司会役に徹したいと思います。10年という節目に、こうして次世代に活躍する方を、この琵琶樂人倶楽部で紹介できるというのは、まさに私が最初に考えた琵琶樂人倶楽部の理念そのもの。嬉しい限りです。

そして日本橋富沢町樂琵会は笛の大浦紀子さんと、シルクロードから雅楽までたっぷり樂琵琶を聴いていただきます。このところ樂琵琶での演奏会が少なかったので、私としてもじっくりと腰をすえて演奏したいと思います。またReflectionsコンビとしても久しぶりの演奏です。是非是非お越し下さいませ。

この旅に終わりは無いですね。