先日、田原順子先生の門下生の会に行ってきました。門下の会といってもそこは田原先生仕込みですから、いわゆるお稽古事の発表会ではありません。まだ技量は至らなくても、皆創作作品を演奏します。こういう琵琶の会は他には全くありませんね。

先日、田原順子先生の門下生の会に行ってきました。門下の会といってもそこは田原先生仕込みですから、いわゆるお稽古事の発表会ではありません。まだ技量は至らなくても、皆創作作品を演奏します。こういう琵琶の会は他には全くありませんね。

田原先生は琵琶の世界で唯一、本当に唯一まともな話が出来る先生なのです。私はもう20年程前からお世話になっていますが、今回は久しぶりにゆっくりと話が出来、とても嬉しく楽しい時間でした。また先生の考え方が私と同じ方向を向いている事もあらためて感じました。

私はこのブログで度々「器楽としての琵琶」と書いていますが、これを生徒に率先して教えているのは田原先生唯一人だけでしょう。どの教室に行っても歌をいやおうなくやらされます。「琵琶を弾きたいのに何故歌をやらされるのだろう、何で独奏曲やアンサンブル曲が無いのだろう?」と、稽古を始めた若かりし頃、私はいつもそう思っていました。私と同じような思いの方もきっと多いかと思います。私ははじめから仕事にすることを目的として琵琶に接したので、弾き語りも琵琶楽の一つの形だと思ってやりましたが、あの音色に興味があって惹かれて来たという人、またはギターなど他の楽器をやっていた人にとっては、楽器が弾きたいのであって、歌いたい訳ではないのですから、歌うことはハードルでしかないのです。

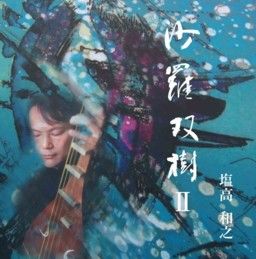

以前ギターの先生に拙作「沙羅双樹Ⅱ」のCDを差し上げた時、「歌は誰が歌っているの?」といわれました。琵琶伴奏の歌のCDです、といえばよかったのですが、琵琶のCDですといって差し上げたので、まさか歌がついてくるとは思わなかったのでしょう。つまり琵琶は弾きながら歌うものだという認識すらないのが現代という時代なのです。琵琶人が当然と思っていることは世間では通用しないのです。

以前ギターの先生に拙作「沙羅双樹Ⅱ」のCDを差し上げた時、「歌は誰が歌っているの?」といわれました。琵琶伴奏の歌のCDです、といえばよかったのですが、琵琶のCDですといって差し上げたので、まさか歌がついてくるとは思わなかったのでしょう。つまり琵琶は弾きながら歌うものだという認識すらないのが現代という時代なのです。琵琶人が当然と思っていることは世間では通用しないのです。

現代人は演歌や時代劇、アニメ、ゲームなどの効果音でしか琵琶に触れる機会がない事を思えば、琵琶の歌には興味がないという人がいる方が当たり前でしょう。あくまで琵琶は、あの音こそが琵琶なのです。そういう生徒が来た時に、どう対処するのか・・・。

時代と共に入り口も、やり方も変わってゆくべきですね。そして琵琶楽も時代と共にどんどん変化していくのが、まっとうな在り方だと思います。しかし教える方がそれを出来ず、旧来の慣習常識から抜け出すことが出来ず、そのやり方を生徒に押し付ける。またそれに従わない人を認めない。これでは衰退するのはやむを得ません。

琵琶樂人倶楽部打ち上げにて、田原先生、私、愛子姐さん

琵琶樂人倶楽部打ち上げにて、田原先生、私、愛子姐さん

そんな旧来の形ややり方に固執する先生が多い中、田原先生だけは違うのです。生徒に対し自由に琵琶に関わらせて、「自分がやりたいものは何か、出来るものは何か、何故やりたいのか」と常に生徒に問いかけて、自分の道を切り開いてゆくように生徒を導いている。だから生徒は夫々に考え、創造性を磨き高めて、自分のスタイルを創って行く。

これは学校教育でも他の分野でも当たり前のことなのですが、琵琶の世界では、先生の色に生徒を染め、志向や行動までも染まる人だけを集めようとする。創作もさせないし、流派の曲しかやらせようとしない。先生に内緒でライブやっているような人も見かけますが、月謝払って習いに行きながら・・・。おかしな話です。田原先生のように自由な発想を生徒に促すような方がどんどん増えると良いですね。

大体人にものを教えるというのは、生半可な事では出来ないのです。型や技の中に在る「根理」を教えなければいつまで経っても表面をなぞっているだけで、表現活動からは程遠く、お稽古事、お浚い会を超えることは出来ません。平家物語一つ、源氏物語一つ語るにも、膨大な知識も教養も必要なのです。教える先生に、和歌をはじめとして古典文学、雅楽、能、茶道、などの伝統文化や歴史の素養がどれだけ備わっているのでしょう・・・?。表面の技や型を教えたところで音楽にはなりません。それは唯の技芸でしかないのです。

琵琶楽が、地方の神社に残るお神楽のような地元の年中行事みたいなものでよければ、今のままでよいでしょう。しかし血沸き肉踊る日本の音楽として、日本の文化を代表する音楽として遺して行きたいのであれば、現状のあり方では難しい。

企業でも、小さなお店でも、衰退の一番の原因は形骸化です。今まで通りやっていれば間違いないと思った時点でもう衰退の始まりです。常に創り出し、攻めて行かなければ、残念ながら社会の中では続きません。世はパンタレイ、万物流転が習いなのです。それを語って歩いたのが、誰あろう琵琶法師であり、今は薩摩琵琶ではないのでしょうか。諸行無常と語りながら、形や慣習に固執することは全くナンセンス以外の何ものでもないですね。

琵琶を教える師匠には、日本文化全般に通じ、且つ世の中の流れを見据え、永田錦心が願っていたように洋楽にも理解があって欲しいですね。今やクリック一つで世界と繋がる時代。先生になる人は、他文化との比較文化論の一つも大学で講義出来るようであって欲しいものです。まともに文化として琵琶を教えることの出来る、広い視野と感性を持ったお師匠様が、これから増えてゆくことを願うばかりです。