今年は関東では穏やかな天気に恵まれたお正月でした。しかしながら世の中はなかなかそうは行かない時期に来ているようですね。こういう時にこそ、琵琶の音を広く響き渡らせたいものです。

今年は静岡に行っていたので、初春の富士もしっかり堪能したのですが、良い写真が撮れなかったので、昨年末に撮った、江ノ島からの富士山の姿を。

また声についても少し光が見えてきたので、掘り下げていこうと思います。もし良い形で声が自分の表現の中で使えるようになったら、従来の琵琶歌ではなく、新しい形の声を使った作品を作曲して行きたいですね。

そして今年も昨年に続き、映像やダンスといった音楽以外のアート系の方面で色々活動したいと思っています。

そして今年も昨年に続き、映像やダンスといった音楽以外のアート系の方面で色々活動したいと思っています。

他の人はどうあれ、私は素直に自分の生まれ育った土地から沸き出でる音楽をやりたいです。それも民族音楽という枠ではなく、洗練された最先端の日本の音楽として外に向けて放って行きたい!。

活動が深まるにつれて、伝統邦楽の世界からはすこしづづ離れてゆく自分を感じます。お正月にTVで邦楽番組を見ましたが、やっぱり伝統邦楽(江戸文化はといった方がよいだろうか)は、基本的にエンタテイメントの世界なのですね。歌舞伎も相変わらず派手で凄いし、日舞などなかなかレベルが高いと思った反面、どう見ても?なものも多かったのが残念でした。何故世阿弥のような深い精神性と大きな世界が忘れ去られ、邦楽器でロックやポップスをなぞって喜んでいるのだろう?。これが今の邦楽の先端??。だとしたらもうここには私の居場所はありませんね。

森有正は「バビロンの流れのほとりにて」の中で「孤独は孤独であるがゆえに貴いのではなく、運命によってそれが与えられたときに貴いのだ」と書いています。芸術に対する彼の想いがつづられたこの本を正月休みに久しぶりに読んで、邦楽のことを思いました。西洋の芸術と邦楽は違うと言う人もあるでしょう。しかし人間が何かを創り出す時、西洋も東洋も無いと私は思います。本当に心底から想うものに身をゆだね、その心が揺るがないのなら、結果的に孤独が運命によってもたらされても、いくらでも受け入れられる。むしろその孤独は何にも代えがたい貴いものとなるでしょう。そしてたとえ人には知られなくとも、そこからは詩が溢れ、音が響き渡る事と思います。

音楽家は仲間内で盛り上がっているようでは何も創り出せない。皆でがんばって「ショウ」は作る事はできても、唯一つの音色、唯一つの響きをこの身に体現するには、孤独の中に身を置いて、たった独りになって音楽と対峙しなければ、その深遠は聞こえてこない。創造とはそういうことだと私は常々思っています。世阿弥や永田錦心や鶴田錦史はきっとその孤独を持っていたのではないでしょうか。今、貴いと呼べるような孤独が邦楽にあるだろうか・・・・?。自分の浅はかな心によって勝手に創り出した孤独はあるかもしれませんが・・。それともまた新しい価値観が生まれ出るのでしょうか・・・・・・。

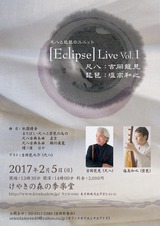

年明けは琵琶樂人倶楽部「薩摩琵琶三流派対決」もあるのですが、先ずなんといっても吉岡龍見さんとの尺八・琵琶デュオ「Eclipse」旗揚げ公演です。

今年も是非是非よろしくお願い申し上げます。