先日の日本橋富沢町樂琵会は、津村禮次郎先生をお迎えして「勧進帳」聞き比べをやりました。本当に充実した会となり、嬉しい時間を頂きました。

とにかく津村先生の独吟は圧巻といえるほどに素晴らしく、まさに脱帽。溢れる知性、柔軟且つ鋭敏な感性、圧倒的な実力はやはり尊敬に値すべき人だと思いました。戯曲良寛の主宰及び脚本を書いている和久内先生は、津村先生を「現代の世阿弥」だと評していましたが、あらためて共演させていただいて、実感しました。来年の3.11ではまた津村先生と競演することになりました。加えて詩人の和合亮一さん、女優の夏樹陽子さんともご一緒ささてもらうことになり、今から楽しみです。

今回私は遠く及ばずながらも、謡曲と同じ歌詞の勧進帳を、琵琶語りでやらせて頂きましたが、あらためて声の使い方、表現の仕方、息の持ち方等々大変良い勉強をさせてもらいました。よき先輩たちに囲まれて嬉しい限りです。今回の日本橋富沢町樂琵会は一年の締めくくりとして記憶に残る会となりました。

毎年色んな活動をやらせてもらっていますが、ありがたいことに、どんどんと充実してゆく感じです。特に最近は、やっと自分が思うような演奏会が実現するようになってきたという実感があります。勿論まだまだ規模も小さいし、これで満足という訳ではないのですが、音楽的芸術的に納得できたと実感する時が増えています。

また今年は、武道のお師匠様から色々なヒントを頂き、発声の仕方を変えて取り組んできたのですが、声について少し光明が見えてきました。基本はあくまで器楽を中心にしながらも、来年は声についても少し掘り下げてみようと思っています。

今年は琵琶樂人倶楽部が開催100回を迎え、記念演奏会をやらせていただき、方丈記の公演でも何度も大きなホールでやらせて頂きました。そのほかヒグマ春夫さんのパラダイムシフトシリーズでは即興演奏にもガッツリ取り組んだし、灰野さんのポリゴノーラとのセッションもなかなかに面白い仕事でした。笛と樂琵琶のリフレクションズの演奏会がちょっと少なかったですが、来年はもっとやって行きたいですね。

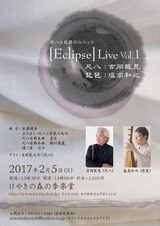

来年からは尺八の吉岡龍見さんとのユニット「Eclipse」で初の演奏会をやります。このユニットでは薩摩琵琶に特化して、弾き語りと器楽のレパートリーを充実させていこうと思っています。

来年からは尺八の吉岡龍見さんとのユニット「Eclipse」で初の演奏会をやります。このユニットでは薩摩琵琶に特化して、弾き語りと器楽のレパートリーを充実させていこうと思っています。

いつも書いているように薩摩琵琶の器楽曲はもっともっと充実させなくては未来が無い。とにかく現代という時代を見据え、時代にリンクする作品を書かなくてはリスナーは着いてきません。それは永田錦心。鶴田錦史が既に証明してきた事です。誰も知らないような物語をやっても興味は示してくれないし、現行の明治や大正のセンスで作られた曲を弾いても現代の人には受け入れがたい内容のものも少なくない。

永田錦心や鶴田錦史のように、時代を見据えて、次の時代を示してくれるような作品を作り演奏していかなければ、まだ歴史が浅い薩摩琵琶は本当に途絶えてしまうでしょう。

琵琶楽の新作を創ってゆく事は、私の仕事だと思っています。凝り固まった概念や感性を超えて、次世代に琵琶の魅力を伝え、新たな琵琶楽を創ってゆくのは、もはや使命だと感じています(私の性格的な部分も多々ありますが)。今年は声や即興演奏の可能性もあらためて感じました。

キッドアイラックアートホールにて、Soon・kimさん、牧瀬茜さんと

ただ私は自分でこうしよう、ああしようといつも考えながらやっているつもりなのですが、あとから振り返ってみると、何かに導かれているように音楽も活動も変化してきたように感じます。樂琵琶を弾くのも、いまや必然と思うのですが、きっかけは自分からではなく、勧められて始めたのが始まりです。琵琶そのものも、作曲の石井紘美先生の勧めがなったら、手に取ることもなかったでしょう。こうした出会いも皆「はからい」というのでしょうか。だから次はこうだという、自分の意思に囚われすぎないようにする事も大事だと、年齢を重ねるごとに思います。

「はからい」はまさに風ということも出来ます。風はその時々で突風になたり、穏やかな風となってそよぐ時もあるもの。そしてまた方向も変わってゆきます。時々の風に乗って少しづつ私の音楽も変化し、深化してゆくのです。明日の私がどうなっているのか。その答えは風の中にあるのでしょう・・・。

年末年始は毎年仕事をしないので、この年末には作曲したり、本を読んだり、普段出来ない事をじっくりとやろうと思います。今年も充実した仕事を沢山させていただきました。