ちょっとご無沙汰してしまいました。GWの頃は結構時間が合って、ぶらりぶらりとしていたのですが、急に用事が立て込んで、やっと一段落付きました。これからまた忙しくなりそうです。

琵琶奏者というものは世の中のおめでたい時期には大概仕事が無いもので、クリスマスや正月に加え、GWもいつものんびりしてます。これが6月に入るころから猛烈に演奏会が増え、きりきり舞いするのが常なのですが、今年もそろそろ怒涛の演奏会ラッシュが始まります。

琵琶のこれまでの曲は主人公が死んでゆく話ばかりでしたから、早いとこ画一的な内容から脱却し、音楽的な豊かさを創ってゆけるかどうか。琵琶楽の今後はここら辺にかかっていますね。ぜひ正月に仕事をしてみたいもんです!!。私はとにかく愛を語り届ける琵琶楽をどんどん創ってゆきたいのです。

もうちょっと前のネタですが、GWは丸の内でやっている「ラ・フォル・ジュルネ」に行ってきました。今年も素晴らしい若き才能に巡り逢うことが出来、心が豊かになりました。ケレンのない無垢な魂というものは素晴らしいですね。

「ラ・フォル・ジュルネ」に選ばれるくらいの人はかなりのレベルなのだと思いますが、皆さん20代であれだけの技術と表現力があるというのは素晴らしい。聴いた中ではピアノの矢島愛子さんの演奏が耳に残っています。オールスクリャービンプログラムで、かなり研究した様子が聴こえて来ました。全ての曲を暗譜し、真摯に曲に対峙している姿は聴きごたえがありましたね。また聴きながら自分の演奏も振り返り、色々と勉強にもなりました。

ジャズなんかでもそうですが、世界的には実力ある若手がかなり出て来ていると思います。飛び抜けた存在はそう多いとは思いませんが、全体のレベルは高くなっているのではないでしょうか。まあ邦楽は別として・・・・・。ヨーロッパ、特にオランダは国全体でジャズに力を入れているようで、かなりハイレベルの若手が出て来ていますね。ジェシ・ヴァン・ルーラー、マーチ・ジン・イターソン。イギリスだったらマーティンテイラー、またスウェーデン出身のウルフ・ワケーニウスという凄腕の方も大活躍しています。最近は本当に綺羅星のごとく素晴らしい技術と感性を持ったプレイヤーが出てきていますね。

日本でもクラシックでは期待の若手が何人も居ます。技術も感性も素晴らしいし、これからが本当に楽しみです。ただ日本の現状は、アマチュアとプロの境が無く、リスナーも厳しい目で見る人は少ないですね。これでは演奏家が育ちにくい。リスナーも含め、これからの音楽家を育てる社会的な土壌、日本人全体の芸術的な感性がもっともっと豊かになってゆくことを期待するばかりです。

以前東保君と一緒に出た演奏会

以前東保君と一緒に出た演奏会

私は、頑張っている後輩達には「とにかくライブハウスを抜け出せ」と言っています。ライブハウスは、独特の魅力もあるし、ライブハウスでしか成立しない世界も音楽もあると思います。そういう場所での演奏も良い体験ですが、ジャンルを超えて多くの人に認められてゆくには、やはりライブハウスでやっているだけではどうにもなりません。若き才能は小さな所に留まっていたら厳しい意見ももらえないし、大きな世界が見えてこない。あえて厳しい環境に立ち、自ら向かって行くようでないと、音楽が小さくこじんまりとしたものに成ってしまう。仲間内というぬるま湯の中に居たら、せっかくの可能性も閉じ込められてしまう。もっともっと飛び出して、羽ばたいて欲しいのです。

最近私の仲間ではウッドベースの東保光さんがかなり頑張ってますね。民俗学的な視点を持ってオリジナルの楽曲を書き上げてなかなかに旺盛な活動を展開しています、この程やっとライブハウスではなくホールでの公演を実現します。5月15日武蔵野芸能劇場でやるそうです。

http://hikarunews.exblog.jp/24192324/ 是非興味のある方行ってみて下さい。

邦楽でも素晴らしい若手は居ると思います。ぱっと思い浮かんだだけでも中島裕康君がやっている邦楽四重奏団はじめ筝や尺八には有能な連中が居ますね。しかし中には音楽的レベルよりも、活動の方に目が奪われて、音楽よりも活動する事に酔ってしまっているような人も結構見受けられます。舞台人として演出は大事だと思いますが、ノリノリで踊りながら弾いても、派手な衣装や化粧をしても、とにもかくにも自分の音楽を奏で、聞いてもらわない限り、音楽家としては認められません。古典でも新作でも、自分の音楽として舞台で演奏できるかどうか!!。ぜひ若手の方々にこそ、売れる音楽よりも魅力ある音楽を演奏してもらいたいですね。

GWには色々な所に行ってリフレッシュしてきました。ときどき行くのですが、先日も晴海ふ頭に行って初夏の風を感じ、白洲二郎・正子の武相荘にも行ったりしてのんびり英気を養ってきました。自然の緑や広い海に囲まれていると気分も穏やかになりますね。自分の持っている世界が世の中の全てではない、とは判っているつもりでも、いつしかその小さな世界に囚われてしまうのが人間というもの。だからこそ時々音楽人塩高ではない、ただの一人間として存在し、一番「素」になれる所に身を置くことはとても大事なのです。

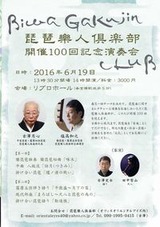

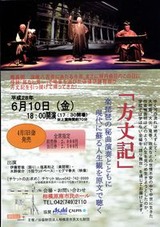

さて、琵琶樂人倶楽部の開催100回記念演奏会も来月に迫りました。その他相模原南市民ホールでの「秘曲で語る方丈記」の公演もあります。

初夏の風に乗って、気分もぐっと盛り上がってきました。

今月からは小さな会やレクチャーが目白押し。ありがたいことです。

琵琶楽をもっと豊かなものにしたい。哀れや悲しい情念の物語ばかりでなく、聴いている人が笑顔になり、愛に満たされ幸せになるような曲を創りたいですね。何故今まで無かったのでしょう・・・・これだけ魅力的な音色を持っている琵琶はもっともっと発展するべきだと思うのです。

休暇はオワリダ!