昨日、第99回琵琶樂人倶楽部「筑前琵琶特集」をやってきました。

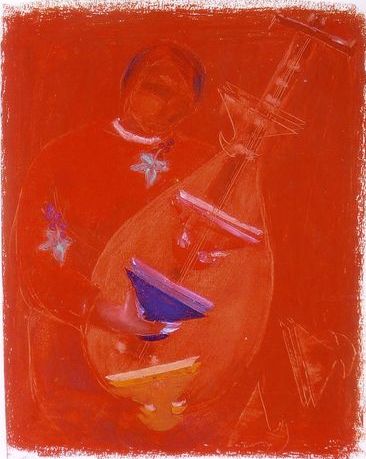

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。

今回のゲストはこちらの絵になるお二人。左が鶴山旭翔さん、右が平野多美恵さん。

鶴山さんが五弦で「安宅」、平野さんが四弦で「湖水渡」を演奏をしてくれました。

これまで琵琶樂人倶楽部では、筑前の演奏家をゲストに呼ぶことはあっても、筑前琵琶の特集はやっておらず、筑前琵琶に関するレクチャーも全くやっておりませんでした。それは筑前琵琶を弾く方にこれまであまり出逢わなかったということが大きいですが、私自身が筑前琵琶について勉強が足りず、私が唯一弾けない琵琶属の楽器が筑前琵琶ということもあります。また筑前は家元制度をしいているので、外側から声をかけることも出来ず、本やCDもあまりなく、どうにもアプローチが出来なかったのです。

色々な琵琶楽を紹介するのが琵琶樂人倶楽部の役割であり、しっかりとした 歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。

歴史観を提示するのが、私の使命だと思いますので、これまで筑前琵琶を取り上げなかったということについては、私自身ずっと気にかかっていました。100回目を目前として、やはり琵琶楽の重要な華である筑前琵琶を取り上げない訳にはいかないということで、今回お二人にお願いし、私も少しばかりその歴史や変遷など勉強させて頂きました。

打ち上げも当然のごとく盛り上がり、我らが愛子姐さん、「次代を担う奏者達」シリーズに出演の青山藍子さん、筑前の演奏家でもある三上かおりさんも駆けつけてくれてとても華やかな会となりました。

琵琶樂人倶楽部は、何でもかんでも「古典だ」と言い張ってしまう琵琶の世界に対して、しっかりとした認識を持って世界に出て行こうという趣旨で立ち上げました。

現在、琵琶の歴史において、個人の思い入れのような歴史観や伝説を流布するものがあまりにも多すぎる。史実に基づいた正しい歴史観を提示する事が出来ないような状態では、世界の現場に行ったら琵琶楽そのものが一つのジャンルとして通用しません。特に大学などのアカデミックな場所では、70,80年代に成立した流派が古典と言っても通じないし、かえって音楽史への認識の甘さを指摘され、相手にもされないのです。

びっくりする方が多いのですが琵琶楽に流派というものが初めて出来たのが明治後半。まだ薩摩・筑前の琵琶は100年ほどしか歴史がないのです。100年前というと、世界の音楽史と照らし合わせたら、シェーンベルクやバルトーク等、現代音楽の始まりの時期に当たります。琵琶楽で古典といえるものは、樂琵琶、平家琵琶、盲僧琵琶そして江戸時代中期から後期にあったといわれる古流の薩摩琵琶であり、今一般的に琵琶として認識されている薩摩・筑前の琵琶楽は近代の成立なのです。こういうところをあやふやにしてまともに伝えず、琵琶=古典と言い張る浅はかさは、全くもって情けないと思います。また古典=権威とばかりに吹聴する琵琶界の在り方にも、私はとても大きな疑問と違和感を持っていました。自信がないから誇大広告をする典型だと思います。邦楽では音楽学の分野が、とにかく一番遅れているのですが、その中でも琵琶楽は全く何もされていないと言っていいでしょう。

仲間内だけで通用する、小さな村意識の視野しか持っていないようでは、世界に出て行けません。次代へ琵琶音楽を伝えて行くためにも、自分のやっている流派の曲しかろくに知らない、というのではもう日本の中でも通用しません。個人の勝手による偏狭な思い入れを無くし、比較文化論、音楽史等もっとはっきりと音楽学的な部分を整理・研究して、論文も旺盛に発表し、琵琶楽を世界に向けて紹介して行くべきだと思っています。

これからも琵琶楽に対し、伝説や個人の思い入れではない、正しい歴史が認識されてゆくように、微力ながら琵琶樂人倶楽部を通してレクチャーし、多様な琵琶楽の魅力を紹介して行こうと思っています。とにもかくにも全体が意識のレベルアップをしない限り、琵琶楽がどんどんと衰退して行くのは明らか。そんな意味でもこの琵琶樂人倶楽部をこれからもずっと続けて行こうと思っています。

さて、来月は栄えある100回目。そして6月にはリブロホールにて開催100回記念演奏会があります。改めて御案内をいたします。

これからもまだまだやるべきことは沢山あります。次代に対し為すべきことも沢山あると思います。全て出来る訳ではありませんが、私は私の仕事を淡々と全うして行くのみです。

これからも是非是非ご贔屓に。