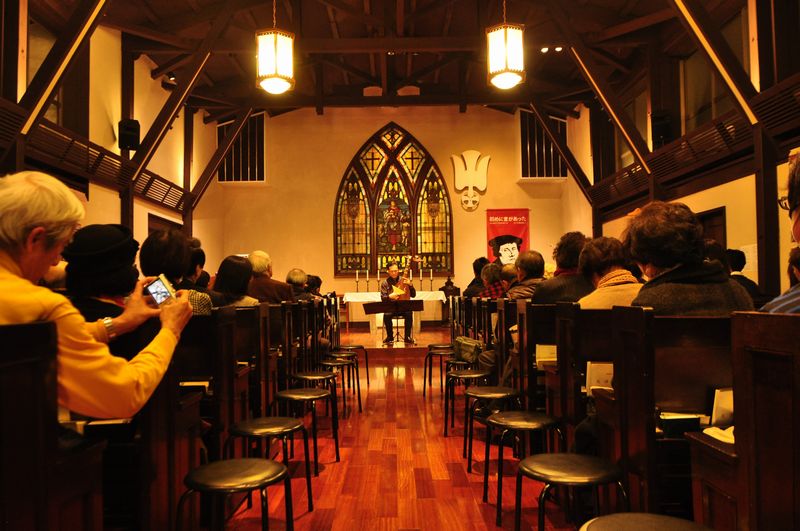

先日、第7回「3.11響き合う詩と音楽の夕べ」をルーテルむさしの教会にてやってきました。

哲学者の和久内明先生主催によるこの会には毎年参加させてもらっているのですが、今年も皆の想いが集った夜となりました。

今回もクリスタルデュオブレイズのお二人が駆けつけて くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

くれて、共演させて頂きました。彼女たちの音はいつ聞いてもけれんの無いピュアな響きで、私のように日々色々な雑念にさいなまれる心には、その生の響きに接するだけで浄化作用が著しく、今回もさわやかに満たされました。また是非共演してみたいです。

今年の演奏者は、尺八の吉岡龍之介君、筝の吉岡景子さん、折田真樹先生率いるオーソドックス合唱団、声楽の富塚研二さん、劇団「まあ二人三脚」の秋元文人さん小原正人さん。私は独奏を一曲と、和久内先生の朗誦とのデュオ、その他「まあ二人三脚」が芝居仕立ての寸劇を交え朗読した福島在住の農民詩人 前田新さんの詩にクリスタルのお二人と共に音を付けさせていただきました。

この教会の大柴譲治牧師の話は、いつ聞いても日々穢れた身に染み渡るように入って来るので、イベントがあるとよく行っているのですが、今回も色々な素晴らしい言葉を頂きました。ルーテル教会は「歌う教会」と言われているように、歌や言葉というものをとても大事にしていて、尚且つ私のような神も仏も解らないような者でも、いつも受け入れるのです。大柴牧師は対外的にも宗派宗教を超えて活動をされていて大変人望も厚い方。私はクリスタルボウルの響きと共に、その言葉に大きな癒しを感じるのです。行く度に色んなことを教えてもらっています。

大柴牧師

「understand」という言葉は理解するということだけでなく、字の通り下に立つということ。上から目線ではなく、共に居るということです、という大柴牧師の言葉が印象的でした。支援にしても普段の生活でも、何か「してあげよう」ではなく、共に在るという心を持っているということが大切なのだと改めて感じました。

また最近メディアに流れたローマ法王がおっしゃった「壁を作るべきではない、我々は橋を架けるべきだ」という言葉を声楽の折田真樹先生がこの会の最後に引用して話をされていましたが、その言葉もとても印象に残りました。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

私はこのブログで、肩書きをひけらかす邦楽人の姿に対し厳しく書いていますが、流派や位に憑りつかれているような状態では、とても橋を架け、手を取り合うことは出来ません。自ら壁を作り、上下関係を作り出して差別区別しようとする心は、音楽芸術からはもっとも遠く離れたものであり、またこれからの時代に於いてもけっして良い心だとは思えないのです。

世界には色々な暮らしがあり感性があります。相容れないものも当然沢山あります。しかし、これからは世界とどんどん交流して行く時代、せざるを得ない時代です。多様な世界を受け入れて生きて行くことが、これからの感性の基本ではないかと思います。そのような時代にあって、自分と同じ思考やシステムの中だけで寄り集まり、それ以外を受け入れようとしないような狭小な感性と姿勢は、もう滅んで行くということを自ら宣言しているようなもの。

自分と違うと思ったら橋を架け、自分と違うものに対してこそ橋を架け、手を差出し「愛を語り届ける」のが我々音楽家の仕事ではないでしょうか。

多くの想いが繋がった夜となりました。