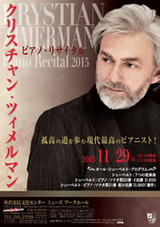

先日、現代ピアノの最高峰クリスチャン・ツィメルマンのリサイタルを聴いて来ました。

プログラムはオールシューベルトだったのですが、何だか初めて聞くような曲にも聞こえ、「こんな美しい響きだったっけ」「なかなか斬新だな」なんて思いながら聴いていました。これもツィメルマンが曲の全てを我がものとして表現しているからでしょうね。

ツィメルマンに関してはこのブログでも何度か書いたことがありますが、彼が言っている事はそのまま音楽と成って成就しているなと思いました。そしてとにかく演奏に余裕があるのです。登場からして気さくな表情で、最後まで無理が全く無い。FFFも音がつぶれる事無く豊かに鳴り響き、ダイナミックスがとても自然で且つ大きかった。これ見よがしな表現は何一つなく、自分が研究し表現しようとするものを素直に、何のケレンも無く表して行く。大きな器を感じました。

私はどこまで実践できているかな??

私はどこまで実践できているかな??

ものを表現するには背景に哲学がなくては出来ません。メロディー一つ弾くにも、どうしてそのテンポなのか、どうしてここはPで、ここはFなのか、明確な理由がなくては表現が成り立ちません。つまりその答えの源泉となる哲学や感性というものが無くては音は出せないのです。なんとなく自分のやりたいように雰囲気で…などという気分で音楽に取り組んでいては、いつまで経ってもアマチュアの域を出ることは出来ません。私は琵琶弾きですので、すぐに琵琶に置き換えて考えてしまうのですが、流派の節回しがいくらお上手でも、自分の哲学と意思を持って表現することが出来無いものは手慰みでしかない。少なくとも芸術音楽ではないと私は考えます。

プロとして世界で評価の対象になりたいのであるならば、はっきりとした哲学、スタイル、指針があってこそではないでしょうか。琵琶が珍しい民族音楽という枠で満足ならばそれまで。しかしどんなジャンルとも対等な音楽として聴いてもらいたいのであれば、こういうことはあまりにも当たり前のような気がします。ツィメルマンの演奏にはそれが漲っていました。

邦楽には洋楽とは違うやり方もあるでしょう。しかし今邦楽の教育はどうでしょうか・・・・?。日本語は本当に深く魅力的な言語であり、その魅力に支えられて邦楽が成り立っているのはご承知の通りだと思いますが、その素晴らしい歌詞一つ一つの情景を思い浮かべ、その言葉一つ一つに速さや勢い、緩急を考え、研究し、全体を見据えて曲を表現し、歌い演奏しているでしょうか。

節の型が流派として成立するにはそれ相当の理由があったでしょう。しかしその理由を研究して演奏しているでしょうか。出来上がっている型だけをなぞってはいないでしょうか。時代が変わり感性が変われば、言葉自体も、節の表現も変わって当たり前。中身の研究をせずに表面を追いかけているようでは命は宿りません。形骸化そのものです。

今回のシューベルトもそうですが、、バッハでもモーツァルトでも、現代の感性を持って演奏されるからこそ、その生命が湧きたつのであって、過去の焼き直しをしても現代に生きる人々の心を捉えることは出来ないのです。それは過去の資料としての再現でしかない。過去のすぐれた作品を現代に命あるものとして表現することが出来るか。音楽家の役割は洋の東西を問わず、そこではないかと私は考えています。

現在の日本人は完全な洋楽教育をされているし、子供の頃から洋楽の中で育っています。伝統邦楽はいわば追体験のようにして聴いている部分が多いと思います。当然洋楽の入っていなかった時代の日本音楽と、現代のそれとは聞く側もやる側も感性が違うでしょう。しかしこうした時代に生きているという運命も受け入れてやって行かなければ、日本の伝統音楽は無くなってしまう。時代を受け入れ、更なる次の時代を見据えて、日本音楽自身が変わって行くべきだと思います。音楽は常に時代と共に在ってこそ成り立つもの。ツィメルマンの演奏も過去の名人の誰とも同じではないでしょう。それが当たり前なのです。

現在の日本人は完全な洋楽教育をされているし、子供の頃から洋楽の中で育っています。伝統邦楽はいわば追体験のようにして聴いている部分が多いと思います。当然洋楽の入っていなかった時代の日本音楽と、現代のそれとは聞く側もやる側も感性が違うでしょう。しかしこうした時代に生きているという運命も受け入れてやって行かなければ、日本の伝統音楽は無くなってしまう。時代を受け入れ、更なる次の時代を見据えて、日本音楽自身が変わって行くべきだと思います。音楽は常に時代と共に在ってこそ成り立つもの。ツィメルマンの演奏も過去の名人の誰とも同じではないでしょう。それが当たり前なのです。

宗教も哲学も風土も歴史も習慣も違う国の音楽を同じように受け取る事は、自分に嘘をつくことだと私は思います。同様に明治や大正の時代の日本人が良いと思うものをそのまま良いと思うことにも嘘があると思います。素晴らしいという言葉の裏側は、国により、時代により違っていなければおかしい。音楽は国境を超えるだのなんだのと言って薀蓄たれているのは、ただ表面的な雰囲気だけをすくってかぶれているとしか言いようがないですね。素晴らしいクラシックやジャズの演奏を聴くにつけ、いつもこんなことを感じずにはいられません。それとも現代日本人にとって、音楽とは所詮そんな程度のお慰みでしかないのか・・。

優れた音楽はいつも色々なものを思わせてくれます。それにしても素晴らしい演奏でした。