これがいい感じで面白く出来たのですが、その時5弦ウッドベースのベテランプレイヤー水野俊介さんが聴きに来てくれていて、水野さんから「是非私も一緒にやりたい!」という嬉しい提案があり、上の写真のようなトリオ編成でやることになりました。これは相模原の南市民ホールでの関係者に向けたプレ公演の模様ですが、このトリオに更に映像作家の大家 ヒグマ春夫さんも加わって、12月と来年3月に上演することになりました。

2015年12月18日 ストライプスペース(六本木)

2016年3月26日 ルーテルむさしの教会(阿佐ヶ谷)

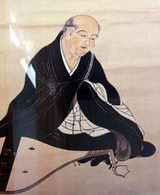

伊藤さんは映画に舞台に活躍してきた大ベテラン。黒澤組の一員でもあったので、後期の黒澤映画や他かなりの作品に出演しています。舞台と映画両方にこれだけのキャリアがある方もそうはいないでしょうね。それだけにさすがの迫力。長年鍛え上げてきた経験と蓄積がにじみ出ています。姿もこの通り。鴨長明にぴったりですね。

伊藤さんは映画に舞台に活躍してきた大ベテラン。黒澤組の一員でもあったので、後期の黒澤映画や他かなりの作品に出演しています。舞台と映画両方にこれだけのキャリアがある方もそうはいないでしょうね。それだけにさすがの迫力。長年鍛え上げてきた経験と蓄積がにじみ出ています。姿もこの通り。鴨長明にぴったりですね。

作者の「鴨長明」は自らを「姿は聖にて、心は濁りに染めり」と書いていますが、これは素直な吐露なんだと思います。悟ったような澄ましたことを言っていたら、今「方丈記」は残っていないでしょう。伊藤さんはこういう所を演じるのが上手いな~~。

そしてベースの水野さんがまたなかなか粋な感じで入れて来るのです。 途中私の笛独奏の作品「風の唄」をベースのアルコソロで聴かせてくれるのですが、これがまたしっとりと感動的で、方丈記の魅力を引き立たせています。CDでは笛で入れているのですが、ベース独奏もかなり良い感じなんです!

途中私の笛独奏の作品「風の唄」をベースのアルコソロで聴かせてくれるのですが、これがまたしっとりと感動的で、方丈記の魅力を引き立たせています。CDでは笛で入れているのですが、ベース独奏もかなり良い感じなんです!

このプロジェクトは「琵琶の秘曲でつづる」という副題が付いているので、私も直垂姿で気合十分。皆さん各ジャンルの大ベテランなので、気を引き締めて務めています。舞台はなかなかの充実ぶりですよ。それにこれから更に進化して行くと思います。やっていてそう感じさせる部分が多々あるんです。

このプロジェクトは「琵琶の秘曲でつづる」という副題が付いているので、私も直垂姿で気合十分。皆さん各ジャンルの大ベテランなので、気を引き締めて務めています。舞台はなかなかの充実ぶりですよ。それにこれから更に進化して行くと思います。やっていてそう感じさせる部分が多々あるんです。

古典をこうした形で現代の舞台に取り上げるというのは、とても意味のある活動だと思っています。巷では、大正や昭和の流派の曲をそのまま演奏し、古典と言い張るようなものが跋扈している邦楽界ですが、古典の形はそのままに、表現を工夫して、その魅力を伝えて行くのは、正に現代社会とコミットして行くことであり、それは芸術の当然の在り方だと思っています。古典は色々な視点を当てることが出来るし、解釈一つで様々な顔を見せてくれます。それだけどんな視点にも答えてくれる力があるからこそ古典として受け継がれているのです。魅力は底知れないですね。

笛とのデュオReflectionsでも古典雅楽の笛パートはそのままに、琵琶を現代的センスで編曲する手法をずっとやってきましたが、大きな手ごたえを感じてます。これからも現代、そして次世代の人に日本音楽の魅力を伝えて行きたいですね。それは同時に古典を伝えながら日本音楽の最先端でありたいということでもあります。

古典にどう取り組んで行くかは、どのジャンルの人も大変な創造力で考えアクションを起こしていますね。本当に素晴らしいと思います。なぞっているだけでは古典は生命力を失ってしまう。バッハでも八橋検校でも雅楽でも、平曲でも、現代という時代に演奏する意味、そして現代という視点と感性が無ければただの「なぞり」で終わってしまう。人間は過去にすがっては生きられない。常に次の時代に向かってしか生きることは出来ないのです。刻一刻と変わりゆく社会を受け入れなければ、生きることが出来ないのが人間であり、人間に与えられた運命です。その時代と社会の中に生きる人間が創り出した音楽だからこそ、意味があるし、時代と共に変わり続けなければただの時代資料になってしまうのです。

音楽が生命力にあふれ、時代に生きる人々に感動と共感を持って受け入れられてこそ音楽として成り立って行けるというもの。邦楽でも筝曲などでは、古典作品を現代の視点で捉え直して頑張っている方もわずかに居ますが、是非琵琶楽も芸術的視点で琵琶楽を捉えて欲しい。現状を見ると、琵琶楽をエンタテイメントの舞台芸という側面しか見てないように思えて仕方がないのです。

放浪芸人=琵琶の音楽、のように言う人も相変わらず多いです。樂琵琶も薩摩琵琶も放浪芸とはかけ離れた存在ですし、平家琵琶ですら、近世は茶席などで演奏されるものとなって行きました。放浪の琵琶法師は琵琶楽の中のほんの一部でしかないのです。こういう歴史認識を先ず演者側がしっかり持っているべきですね。

琵琶楽は、今後音楽学という分野をもっと充実させ行くことが重要な課題だと感じています。歴史事実もしっかりと明らかにして、伝説や個人的な思い入れだけのものから早く脱却しかないと、琵琶の未来はないと思います。是非とも良き連携を持って盛り上げて行きたいですね。千年以上の歴史を持つ琵琶楽を、ぜひとも現代に響かせたい。古典を現代に息づく音楽として・・・。

さて、平成絵巻「方丈記」乞うご期待!。方丈記が今甦る。