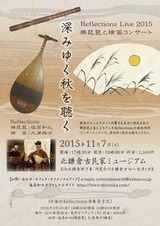

先日、毎秋恒例のReflections古民家ミュージアム演奏会をやってきました。

笛の大浦さんとはもう20年近いコンビで、多くの演奏会を通り越してまた一つ扉が空いたように思えて来ました。

最初は薩摩琵琶と能管・篠笛でやっていたこのコンビも、彼女の勧めで樂琵琶をやるようになり、名前もReflectionsと改めて10年程やっています。樂琵琶と笛のデュオで3枚のCDを出し、曲もかなりの数を作ってきました。古典雅楽の編曲ものから、秘曲とされる琵琶の独奏曲、そして天平琵琶譜、敦煌琵琶譜などのもっと古いもの等にも挑戦してきましたが、昨年合辺りから、私自身も樂琵琶奏者としての意識も出て来て、樂琵琶の演奏家として色々な所に呼ばれるようにもなってきました。そして逆に薩摩琵琶を客観的に捉えられるようになり、薩摩琵琶のクオリティーも上がってきたように思います。

先ず大きな点としては唄に対する意識ですね。薩摩しかやっていなかった頃は「唄わなくてはいけない」という強迫観念がかなりあり、現代薩摩琵琶的なコブシ回しや、張って唄うスタイルなどにどうしても縛られて、自分が何をやりたいのか、やるべきかという点がマスキングされていたように思います。またリスナーが何を求めているか、ということも見えていなかったですね。決められた形を上手にこなすことが目の前にぶら下がっていて、本来の自分の姿を忘れていました。それが樂琵琶をやる事で視野が広がり、自分が本当にやりたいものが見え、音楽に対する意識全体が大きくなりました。

こういう変化もやっぱり何かに導かれているのかな??と思います。やはり「はからい」なのでしょうか。

今回はお客様の中にジャズシンガーの方が来ていて、感想を頂きました。

「和でもなく洋でもなく」

嬉しい言葉です。以前はとにかく日本というものに拘り過ぎて、日本が見えていなかった。琵琶のルーツを辿れば、そこには多くの文化があり、それぞれに花開いて、それらが日本という地に辿り着き、そこから日本文化が出来上がって行ったということが、樂琵琶を通して実感できるようになったのです。日本の周りのことや、もっと奥の奥にある歴史を知る事で、日本や自分というものがやっと見えてきたと言えます。それは紋付き袴で正座する姿でもなく、名調子で歌い上げる大正昭和の琵琶唄でもなく、もっと過去からの風を感じ、現代の我々にも違和感なく聞こえる音楽。それこそが求めてきた音楽であり、このオリエンタルという眼差しこそがReflectionsの真骨頂です。私個人としてはまた違う表現をしてゆくと思いますが、このコンビの音楽を素直に感じてくれたシンガーの方のお言葉は嬉しかったですね。

今回は第一部が現行の雅楽と、敦煌莫高窟で発見された敦煌琵琶譜の曲をこのコンビなりの解釈で演奏しました。第二部はReflectionsのオリジナルを演奏したのですが、現代の日本人として、過去からの遺産を現代の視点を持って音楽を創って行く、その我々の形が、だんだん出来上がりつつある感じがしています。

私は薩摩琵琶を弾くことで、もっと日本というこの土地に過去から滔々と流れて、続いている感性や精神を知りたいと、弾けば弾く程に思うようになったのです。安易な「古典」という言葉ほど薄っぺらいものはありませんし、今古典と思われているものは、そのほとんどが明治以降、または昭和以降に意図的に作り上げられたものが多いということも知りました。そんなことを感じていた私が樂琵琶を手にし、もっともっと大きな世界に眼差しを向いて行き、シルクロードを辿るという今の仕事は、必然かもしれませんね。

まだまだクオリティーを上げて行きたいと思っています。また上がった姿も見えてきました。これからが楽しみです!!!