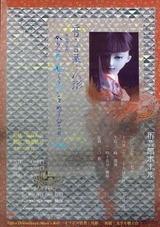

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

18日の金曜日より3日間に渡り、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を琵琶と共に読むという企画を荻窪のかんげい館でやってきました。人形を軸に展開する物語ですので、今回は人形作家の摩有さんが、物語からインスパイアされた新作の人形2体を出品し、3人のコラボ企画という形でやらせて頂きました。

そしてその少し前、15日には名曲喫茶ヴィオロンにて第91回の琵琶樂人倶楽部をやってきました。今回は俳優の伊藤哲哉さんを迎え、「秘曲で読む方丈記」と題して、樂琵琶を随所に入れながらやったのですが、さすがは伊藤さん!素晴らしい声と表現力で、約1時間、お客さんをぐいぐいと引っ張って、全文を表情豊かに読んでくれました。

古代日本に於いて、文字や言葉を口に出すという事はとても重要な事でした。「言霊」等とも言われますが、口に出し音声として発するという事は、その言葉に命が宿るという事でもあります。こうしてブログに書くことも同じだと思いますが、自ら発するという事の重要性を現代人は忘れているように思えて仕方がありません。私も今までの人生で失言はなはだしく、常々我が愚かさを痛感しておりますが、年を重ねれば重ねる程に、言葉の重さを感じずにはいられませんね。

北鎌倉 「其中窯」にて

北鎌倉 「其中窯」にて

薩摩琵琶では「語り」というものがとても重要な要素。しかしこの「語り」が今、とても危うくなっているように思います。何も声が出ているとか、技巧がどうのとかという事ではありません。「語る」という本質が危うい感じがしてならないのです。

語りも言葉も、本来は何処までも自由であるべきもの。自由だからこそ、その人の心がそのまま出てしまい、また怖いものでもあるといえます。最近色々な演奏を聴きに行ったりしているのですが、どうも語りの不自由さばかりが聞こえてくる。なんだか節に閉じ込められているような語りや歌はしっくりこないですね・・・・。

また歌や語りには何よりも「衝動」が必要だと私は思っています。どうしても歌いたくなってしまう、語りたくなってしまうという衝動が無ければ口から出たものに力は無い。声に出す必然性が自分の中に確固たるものとして存在せず、お稽古事の延長でお上手さを披露しているようなものに聞き手を惹きつける力が無いのは当たり前です。近頃しっくり来ないのは、演者にこの衝動が薄くなっているからかもしれないですね~~~。

ボブ・ディランの歌は下手かもしれませんが、彼の口から出た言葉は、多くの人を惹きつけました。それはどうしてもこれを歌いたいという想い、衝動が言葉になり声になり、それがリスナーに伝わったからではないでしょうか。

私は語りや歌は、技術を超えたものが無い限り伝わらないと思っています。それはオペラでもジャズでも、邦楽でも同じ。いくら音程が良くても、練れた声であってもコブシが回っても、語りたいという激しいまでの衝動と、何物にも囚われない自由で開放された精神が聞こえてこない限り、いくら表面的な技術があった所で大したものは伝わらない、それはただのお稽古事だと思っています。

何故「壇ノ浦」や「那須与一」を語るのか?。現代社会に於いて平家を語る意味は、意義は何なのか?・・・・。お稽古事の成果を発表しているのならそれは結構な事ですが、どんなものでもお金を取って聞かせている舞台では、そんなものからは違和感位しか聞こえて来ません、その人が本当に心の底から歌いたいもの、語るべきものを、今琵琶人はやっているのだろうか・・・・?。

若者が未熟ながらもどんどんと発表の場を得て行くのは素晴らしい事だと思います。しかしそこには創造性がなければ意味が無い。下手とか上手いとかいう問題ではなく、何かを表現しようという強い衝動が無ければ聞いていてもおさらい会以上のものは感じられません。今邦楽界はその衝動が足りないのです。高円寺辺りでライブをやっている若者は、皆強い衝動を持っている。勿論それだけではまだまだなのでしょうが、先ず音楽をやる前提条件として「歌いたい」という衝動に駆られて舞台に立つようでなくては!。「お上手さを披露したい」ではお話にならない。

私は30代の頃、色々な場所で演奏の機会を得て、CDも出して、周りに育てていただきました。多分とても下手だったと思いますが、自分のオリジナル作品のみで、とにかくやれるところまで勝負させてもらった事を本当にありがたいと思っています。今、活動のきっかけを頂いている若者も多い事でしょう。是非、あなたでしか出来ないオリジナルな世界を、失敗してでもやって欲しい。○○流の曲ではなく、あなたの曲をやって欲しい。リスナーはそこに可能性を見出し、魅力を感じるのです。勿論評価してくれるとは限らない。でも永田錦心や鶴田錦史が挑戦したように、あなたの音楽を鳴らして欲しい。お稽古で習った曲を「上手」と褒めるのはあなたの、身内だけなのです。

私は薩摩琵琶=語りとは思っていないので、考え方も他の奏者とは違うと思いますが、それでも「語り」をやる以上は、しっかりとした哲学を持って、塩高でしか実現しないものを持って舞台に掛けたいです。声に出すという事はそれだけ大変な事なのです。

言葉は「言刃」とも書くと、あるアナウンサーが言っていましたが、その刃は何も他人だけでなく、自分にも時として向くという事を、現代人は全く忘れてしまているようです。刀の使い方を知らなければ危ないのは当然ですが、その刀を奪われた時、もっと危なくなる。そういう怖さを知らない。本当に危うい世の中になりました。