少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

少し前の記事にも書いたのですが、今月は朗読との共演が二つあります。先ずは黒澤映画や蜷川舞台で活躍したベテラン俳優 伊藤哲哉さんとのデュオ。「方丈記」全文を読んで頂きます。1時間ほどかかりますが、なかなかの出来栄なんです!。琵琶の名手でもあった鴨長明は、秘曲を勝手に弾いた事で神職を追われ、都の郊外に草庵を結んで、その暮らしの中で「方丈記」を書き上げました。今回は私がその秘曲を弾き、伊藤さんが読みます。このコンビは年末にも六本木のストライプハウスギャラリーにて公演が決まっています。乞うご期待!!

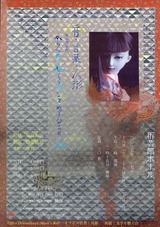

そしてもう一つは、伊藤さんとはタイプの全く違う朗読をする櫛部妙有さんと、梨木香歩さんの「からくりからくさ」を3日間に渡ってやらせて頂きます。この作品は人形を軸に色々な話が展開して行く物語なので、今回は人形作家の摩有さんがこの作品から発想を得た2体の人形を創り上げ、3人で小さな舞台を創るという大変面白い企画になっています。

「方丈記」も「からくりからくさ」もとにかく味わい深い作品で、読んで行くと様々なものが想起されます。すぐれた作品には、必ずこうした汲めども尽きぬ味わいがありますね。「方丈記」は読むほどに当時の様子や、今に続く日本人の感性を感じ、「からくりからくさ」の方もまた読み込むほどに何層にも重なる人間模様と絡みつくような様々な物語に引き込まれます。「からくりからくさ」は共同生活をする女性達の物語なのですが、人形が大きな軸となって、あらゆる方面に話が繋がって行きます。人形を通じ、其々の先祖の物語から能面師 赤光の作った「竜女」の面、そしてクルド民族のキルムの模様 龍のイメージ・・・・・etc.と様々なものがに唐草のように幾重にもからまりながら繋がって行きます。

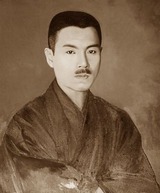

鴨長明

鴨長明

古典として残ったものや現代でも優れた作品と言われるものには、あらゆる視点があり、多くの解釈や感想もまた存在します。けっして一方向ではありませんね。人間は個人でも社会でも清濁併せ持ち、一つの価値観では割り切れないものを包括した存在ですので、品行方正なものや勧善懲悪な、視点・感性が一つしかないような作品では、人間そのものを描くことは出来ません。エンタテイメントなら楽しい時間を提供できますが、それは消費されるだけで、味わっていただくような作品とはなりえないのです。

長い時間を語り継がれ、古典となって行く作品は、文学でも音楽でも単なる物語では終わらない、様々な文化や歴史、宗教、哲学と唐草のように入り組んだ関係を持ちながら存在しています。だからこそどの時代の感性と出会っても深い味わいを感じる事が出来るのです。きっと梨木さんの「からくりからくさ」もこれから残って行く作品になるだろうと私は思っています。

私が薩摩琵琶の弾き語りをあまりやらないのは、清濁を併せ持った人間存在を表現するには、現行のやり方では難しいと感じるからです。薩摩琵琶が流行った大正時代なら、また違った存在意義もあったでしょう。しかし時代は移り変わります。グローバルに世界と繋がっている現代社会の中で薩摩琵琶に接していると、大正時代と同じという訳には行かない。

「祇園精舎」のような歌詞そのものに実に深い哲学が感じられる曲があるその一方で、冒険活劇のような曲も少なくないのです。それは大正時代にエンタテイメントとして舞台で受ける音楽に、どんどんと傾いて行き、結果として、深い哲学や味わいよりも、やんやの喝采を浴びるために技芸、演芸の方にどんどんと傾いて行ったのだと思います。そういうものがあっても勿論良いし、その方向でやる人が居ても良いと思います。しかし琵琶を芸術音楽にしたいと願った永田錦心は、どう思っていたでしょうか?。こうした当時の状況に、永田はけっして満足していなかったと私は考えています。

私は薩摩琵琶だろうが樂琵琶だろうが、永田錦心と同じく琵琶楽を芸術音楽として世界に発信して行きたいのです。その場を沸せて楽しませるエンタメ音楽にはしたくない。だから私は弾き語りに於いても、永田錦心が目指し実行したように、独自の形を創り上げたいと思っています。音型、構成、歌詞、弾法すべてに於いてこのままでは次代に響き渡らないと思うのは私だけでしょうか。既に現代社会にもその響きは僅かしかないのが現状です。芸術は時代と共に姿形を変え、感性も変化し続けるパワーがあるからこそ、生き続ける事が出来るのです。薩摩琵琶にはもっともっと深い味わいと魅力がある筈だと、私は確信しています。だからこれからも薩摩琵琶・樂琵琶の新しい形をどんどんと創り、発信して行くつもりです。

からくさのように時代と絡み合い、伸び続け、また次の時代へと、受け渡したいですね。

道は果てしない・・・。