私は演奏会をやる度に、「どんな所で演奏しているんですか」と尋ねられます。まあ琵琶奏者なんてのは世間にそう多くないので、この質問の裏を返すと「いったいどうやって食っているんだい?」という事を問われているんだな、と解釈しています。私がライブから活動を初めて20年近く経ちますが、未だ琵琶奏者という存在が世間に認知されていませんね。

琵琶を弾く人自体は、少し増えてきたように思うのですが、飛び回って舞台に立つなんていう人はなかなか居ないですね。残念です。以前琵琶樂人倶楽部でも紹介した安藤けい一さんや、尼理愛子さんは最近結構活動しているようですので、これからもどんどん活動を広げて行って欲しいと思います。とにかく色々なタイプの奏者があらゆる所に出没するような状況にならないと、琵琶の未来は見えてこないです・・・・。

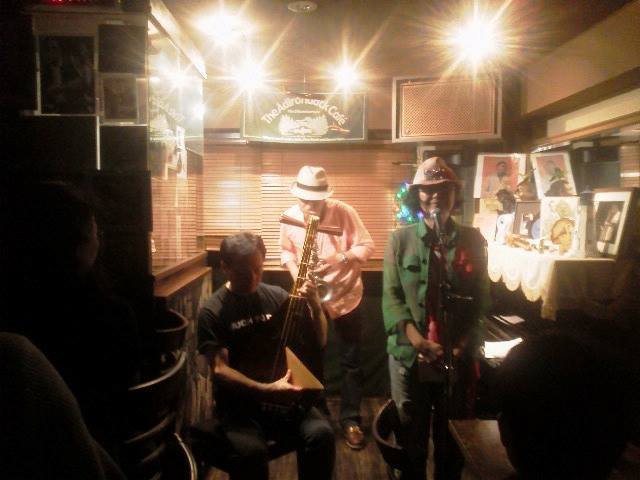

私自身も全く微力も微力ながら、出来る限り色々な場所で弾こうと思っています。勿論お仕事としてやっていますので、それなりにちゃんとギャラも頂きますが、最近ではライブハウスでの演奏も少しづつ再開し始めました。先日も銀座スウィングという老舗のジャズのお店で演奏してきましたが、たまにああいう所でやるのも刺激があって良いですね。

「2015年の会」にてレクチャーコンサート

「2015年の会」にてレクチャーコンサート

そして私の仕事でかなり頻度が高いのがレクチャーなんです。今月も郡山市美術館でお話と演奏をさせていただきます。

平成27年度第2回アート・テーク「異界を語る琵琶の音色」

https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/event/event/index.html

人に言わせると私はなかなか話が上手いという事なんですが、どんなでしょうね~~?。まあそのお蔭で日本の歴史や芸能、精神文化の変遷など、平安時代から中世を経て近世近代まで、色々と勉強するきかっけにもなっています。古くから残っているものは、どれも何かしら繋がっている。だからこそ現代まで残っているという事も、やればやるほどに感じます(そういう意味でも、昭和になって出来たような、時間を経ていない流派の曲を安易に「古典」などと言う事には許しがたいものを感じるのです)。文学・歴史と音楽の関係は判りやすい例ですが、最近は古武道と芸能の関わりを強く感じます。古武術の動きと能や日舞の動きは、そのままという位に通じるものがあると思いますし、芸能で言われる所作は、共通している所も多いと思います。

こういう繋がりをしっかりと説明できるようになると、聞いている方もぐんと面白くなるんでしょうね。気合を入れて勉強したいと思います。

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。

今皆さんが聞いている薩摩琵琶は近代のものですが、だからといって近代だけに特化して視線を向けていては、大事なものが見えません。古代から連綿と続く日本音楽、琵琶楽を観て感じて、その上に近代現代を見なくては、琵琶楽の10分の1も見えてこないでしょう。オタク目線はそのまま舞台の姿や演奏に出るものです。そんなようでは聴衆は付いてこないと思うのは私だけでしょうか・・・・?。

先日久しぶりに若手尺八奏者と一緒に仕事をさせてもらいました。舞台の仕事も安定してあるわけではないし、自分の志す音楽と、お仕事でやる音楽とのギャップもあるし、考えるべき所はいっぱいあるようでしたが、それでも舞台で頑張っている姿は格好良いと思います。エールを送りたいですね。彼のような若手を盛り上げるのも私の世代の役目だと思います。

音楽家として生きて行くという事は、極端に言ってしまえば、志と希望に支えられて生きて行くという事です。生活が安定する訳でないし、音楽だけでなく、お金の事やら、権利関係など面倒な仕事もしなくてはプロとしてやっていけません。とにもかくにもモチベーションが落ちたらもう終わりです。勢いがあってもクオリティーが下がったらすぐら見限られるし、逃げや守りの姿勢に入ったら、そういう心はすぐに演奏に出てしまいます。

邦楽といえばすぐにお教室という感じがありますが、是非とも志を持った若者には、お教室より先ず何よりも舞台に立って欲しい。若い頃から常に先生と言われている人はどうしてもズレが出てくる。一度ズレた感覚を身に付けてしまった人が色々なものに挑戦しようと思っても、そのズレた感覚が邪魔になって、結局最後には小さな世界に戻って行かざるを得ない例をよく見かけます。出来たら40代50代までは舞台でどんどん暴れ回って欲しいものです。教室の看板を挙げるのはもっと年が行ってからで充分ではないですか。お稽古事に染まったら、舞台人として終わりです。

最初から教育者を目指すというなら、それも良いと思いますが、そういう人は逆に舞台は諦めた方が良いでしょう。教育者は、演奏家の演奏でなく「先生」の演奏になってしまうからです。音楽家は舞台に立ってナンボ。毎日あちこちの舞台を飛び回っていてはじめて音楽家として認められるのです。お教室の先生はあくまで先生でしかない。舞台で活躍していない人を、世の中では音楽家とは言ってはくれないのです。厳しいもんですよ。

色々なやり方があって良いと思います。しかし音楽を生業として生きてこそ音楽家。若手には是非とも良い質の仕事をして行ってもらいたいですね。