昨日は、シアターXにて行われたイェイツ・デーに行ってきました。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

能に強い興味があったというイェイツは、当時秘書だったエズラ・パウンドから能についての情報を得て、象徴主義的な彼の思考に相通じるものを能の中に見たのです。エズラ・パウンドはフェノロサの遺稿を譲り受け、その中の能に関する記述を自分なりに噛み砕き、それをイェイツに伝えたとされていますが、象徴主義神秘主義に傾倒していたイエイツにとっては、能の哲学や形式はぴったりだったのでしょうね。

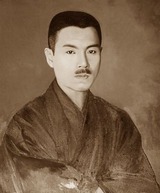

イェイツは、能の哲学や様式を元に舞踏劇「鷹の井戸」を書き上げ、ロンドンで初演していますが、その時に踊ったのが伊藤美智郎です。伊藤は後にアメリカに渡ってブロードウェイで活躍した伝説のダンサー・振付師で、俳優座を主催した千田是也の兄でもあります。なんだか日本の芸能史と絡み合うように繋がって行きますね。ちなみにイエイツはこの時の出来栄えが大変お気に入りだったそうです。

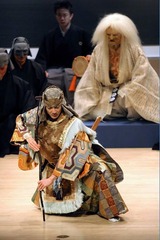

鷹姫

鷹姫「鷹の井戸」は、1949年に横道萬里雄により新作能「鷹の泉」という作品に脚色され上演、その後67年に観世寿夫らの要望で、更に「鷹姫」という作品に昇華しました。これは大変な野心作で、当時、能の世界が芸術演劇として旺盛な創作に燃えていた事を物語る傑作として今でも語り継がれています。昨年に続き今年も観世銕之丞さんがその「鷹姫」の謡の一部を素晴らしい声で披露してくれました。銕之丞さんは「鷹姫」に子供のころから出演し、全ての役を経験しているので、「鷹姫」の全てを知る男でもあります。沁み入る程に素晴らしかった。琵琶でこんな声をしている人はなかなか居ないですね~~~。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

この「鷹姫」では能の世界の常識をぶち破り、オーディション形式で出演者を募り、シテ方ワキ方等の区別なく、新しい芸術の形に賛同する若手が集い、且つ、演出家として野村萬を置いて完成させた作品です。どこまでも能のしきたりや習慣を乗り越えて作られた傑作です。是非生で見てみたいです。

私は昨年からイェイツの作品をまともに読むようになったのですが、その感性をとても身近に感じています。象徴主義的、神秘主義的な所は勿論、アイルランドの革命とも深く関わり、アイルランドの精神を代表するような彼の作品など、共感できる部分を多く感じるのです。「我々自身が流す赤い血以外に、あるべき薔薇(革命と自由の象徴)を育てることは出来ないのだ」という有名な一文がありますが、これは音楽や芸術でも同じ事。私にはイエイツの詩を読むたびに、その言葉が深く我が身に浸透して行くのを感じます。それこそ同じ血をどこか感じています。

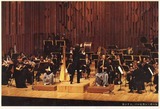

60年代といえば琵琶でも鶴田錦史によるノヴェンバー・ステップスが発表された頃です。今、琵琶にはそんな芸術的創造性と活動がどれほどあるのでしょうか・・・?。残念です。永田錦心は当時のグローバルである全国が視野にあったし、鶴田錦史は世界が射程距離に入っていた。しかし今は、有名になりたい、売れたいという自己顕示欲旺盛な人はわんさかいても、真摯に創造的芸術音楽に身を捧げている演奏家は、はっきり言って見受けられないですね。流派の曲を上手にやるのも結構ですが、賞や肩書きを頂いて、それで鼻高々になってプロ気取りでいるような器では、逆立ちしたって新しいものは生まれませんね。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

永田錦心は琵琶を芸術音楽にしたい、という信念で新しいスタイルを打ち立てました。かつてパコ・デ・ルシアがフラメンコを世界舞台に持ち上げたように、世界視野で創作、演奏活動をするヴィジョンを持つ人がぜひ出て来て欲しいと思います。鶴田錦史は、ノヴェンバー・ステップスを弾く二代目を求めたのではなく、次世代のノヴェンバー・ステップスを創る事を弟子に託したのではないでしょうか。むしろノヴェンバー・ステップスをぶっ壊すくらいの人をこそ待ち望んでいたのではないでしょうか。それは永田錦心の数々の言葉を読んでも同じ事を思います。

薩摩琵琶は確かに能のような長い歴史は無いけれど、他には代えがたいあの独特で魅力的な音色があります。まだ歴史が無い分、新しい事をやれる要素はいくらでもあると私は思っています。唄一つとってもこれから色んなスタイルで唄と琵琶を合わせる事が可能だし、演奏のテクニックもどんどん開発される余地があります。私も随分と色々な奏法を実践し、作曲し演奏して回っているんですから、他にもどんどんそういう人が出て来ない方がおかしいのです。どんどん新たなスタイルが出て来て、多種多様な琵琶楽が溢れて欲しいものです。

「鷹姫」が出来た頃のような、沸騰するする程の芸術への創造性が今こそ欲しい。薔薇は我々の身からほとばしる血でなければ育たないのです。琵琶も血を持って次の時代を創る位で良いと思います。小さな所で満足して「先生」と呼ばれて喜んでいるようでは、次の時代は迎えられないのです。熱き血こそ次の時代の扉を開ける事が出来るのです。

イエイツから琵琶に想いが広がりました。