昨日は、琵琶樂人倶楽部の新春恒例「薩摩琵琶三流派対決」をやってきました。毎年これをやる頃にはもうお正月気分もすっかり消えて、慌ただしい日々の中に身を置いている自分に気が付きます。

しかしながら毎年時の流れは何と早いのでしょう。毎年一つ年を取るにつれ、「俺は何を為し得たか?」なんて言う想いも込み上げますが、昨年末のCDの発表で、今年の方向性も明確になってきました。自分の中で納得出来る実績を残すことは、年を取ればとるほどに重要な事となっています。

昨日のテーマは「人物」。人物を色濃く描いた曲をそれぞれ演奏しようという事で、古澤月心さんは自作の「憂国の寅 吉田松陰」。何だかすごいタイトルですね。古澤さんの気合いを感じます。私は平家物語の「千手」から題を取った「朝の雨」、そして石田さんは西郷隆盛を唄った「城山」をそれぞれ演奏しました。

昨日のテーマは「人物」。人物を色濃く描いた曲をそれぞれ演奏しようという事で、古澤月心さんは自作の「憂国の寅 吉田松陰」。何だかすごいタイトルですね。古澤さんの気合いを感じます。私は平家物語の「千手」から題を取った「朝の雨」、そして石田さんは西郷隆盛を唄った「城山」をそれぞれ演奏しました。

薩摩琵琶では、流派を超えた交流が本当に少ないので、こうした試みはこれからもどんどんと続けて行くべきだと思っています。また来月は独自の活躍を展開している、尼理愛子さん、安藤けい一さんというお二方を招いて、お稽古事の琵琶ではない、現代に生きた音楽としての琵琶楽を聴いていただきます。こちらもご期待ください。

琵琶樂人倶楽部の後は、毎回呑りながら出演者と有志で熱い琵琶談議をします。昨日は我々二人と石田さんの他、筑前のMさん、錦心流のTさん、錦流のIさん、そしてギター仲間のTさんも加わって、楽しい時間を過ごさせていただきました。皆さんそれぞれに想いを持っていて、それぞれのやり方をしている。そういう色々な形があるというのが素晴らしいですね。同じ方向、同じやり方しかないのでは衰退するばかり。あらゆるタイプやアプローチがあってこそ、世界が豊かになるというものです。是非琵琶の世界が豊かになって行って欲しいと思います。

古典も前衛もあるのが世の中。そういう世の中に在って、自分のスタンスを見極め、且つこの現代の世の中で自分の活動がいかなるものであるか、そういう所を深く考えて行く事はとても大切です。流されるままに仕事をし、得意なものをやって喜んでいるようなレベルでは、良いものは創れませんし、また次世代に託すことも出来ないでしょう。是非明確な意思と矜持を持ってやって行きたいものです。

私は琵琶を習った最初が錦心流、その後鶴田流という、共に時代の最先端を目指した流派でしたので、自ずから前衛を走るのが宿命のようでもあり、また自分自身でも常に最先端の音楽に心奪われてきました。私が何かを為し得る事が出来るかどうかは別として、常に心は時代の最先端でありたいと思うのです。

石田克佳さんとも話をしていたのですが、もう新しいジャンルを提示する位でいいんじゃないか、という気持ちもあります。日に日に「俺の音楽を聴いてくれ」という感じになってきたことは確かです。

琵琶で活動を始めた頃、某邦楽雑誌の編集長に「琵琶でお呼びがかかるのではなく、塩高で呼ばれなければだめだ」と言われたのを今でもはっきりと覚えています。その頃からこういう活動になって行くのはもう決まっていたのでしょう。とにかく自分から湧き上がる音楽をどんどんと生み出して行きたいですね。勿論魅力ある音楽を!!。とはいえまだまだ課題は山積みです。まだまだがんばりますよ。

大それたことかもしれませんが、日本から世界へ音楽を発信して行きたいのです。ポップスや現代音楽の亜流でなく、形骸化した民族音楽でもない、生きた現代日本の最先端の音楽を聴いてもらいたい。

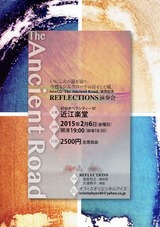

今年も熱く熱く始まりました。2月6日は近江楽堂にてREFLECTIONS 「The Ancient Road」発売記念演奏会です。是非ともご贔屓に。