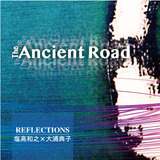

ニューアルバムはお蔭様で御好評頂いております。ネット配信は来年からですが、CDの方は販売が始まっていますので、是非是非聴いてみて下さい。オフィスオリエンタルアイズ、武蔵野楽器、邦楽ジャーナルHOWなどにお問い合わせくださいませ。

琵琶は音色もさることながら、その歴史も魅力ですね。琵琶を取り巻く時代や、その変遷など興味は尽きません。元々シルクロード好きな少年でしたので、琵琶に関わった以上、興味が近代に出て来た薩摩琵琶に留まる訳がないのです。音楽そのものは勿論ですが、音楽の生まれた背景というものがどうしても気になります。毎月やっている琵琶樂人倶楽部は正にそうした自分の欲求から発足した倶楽部なのです。

宮内庁楽部演奏会々場

宮内庁楽部演奏会々場

音楽は宮廷音楽から、大衆芸能、宗教音楽と色々な形態がありますが、どれか一つだけを聴くというのは私には耐えられないですね。それらは全て連動していると思うのでやはりどれも聴きたくなってしまいます。全世界の中で国家として一番長い歴史を誇る日本に生を受け、今その日本に生きているのに、その歴史のはじまりからずっと寄り添って受け継がれている雅楽に視線を向けない訳にはいかないのです。この私という存在も、奈良平安の昔からの命の連鎖がどこかで途絶えていたら、今はあり得ないのですから、長い歴史をずっとずっと生きている雅楽には興味という以上のものを感じます。

平安の文化は確かに貴族のものばかりしか伝えられていませんが、雅楽や貴族仏教があったからこそ、後の中世には平家琵琶という楽器も音楽も生まれ、能楽も生まれました。日本独自の「わび」の概念も、「余情の美」という平安時代の和歌の概念から発展し出来上がって行ったのだと思っています。近世に入り、それが「さび」へと深化して行った過程を見ても、文化は上下貴賤という区別ではとてもくくれないのです。す

べては何かしらの繋がりを持って、今の日本文化を形作っているのではないでしょうか。そして今、私がやるべき事は、琵琶楽のルーツである樂琵琶を最先端に持って行く事。それこそが私の役目!!

平安から、鎌倉、室町、江戸、近世そして現在へと続くこの歴史はダイナミックで面白いと思いませんか。中世、特に室町時代は、現代日本文化の根幹が生まれた時代。茶道、華道、能等、今一般の人が、日本を強く感じられる文化は皆この時代に出来上がったのです。当時の能や平家琵琶の活況については、文献にも多く残っていますが、読んでいると大河ドラマを見ているようなワクワク感があります。

日本には庶民も居たし、武家も貴族も居たからこそ、これらが途切れずに現代までつながっているのです。大衆芸能に偏っても、貴族文化ばかりを見ていても、日本の文化・音楽は見えて来ないと思うのです。

シルクロードコンサートツアーで立ち寄ったタシュケントのモスク

シルクロードの音楽にも勿論大衆的なものから、宗教音楽迄色々あります。私は外側に立っているからこそ、シルクロードの音楽を自分なりに感じることが出来るように思います。渦中のただ中に入ってこそ見えるものも有るだろうし、外側に立った方が見えて来るものも有ります。日本のように良い意味の個人主義が無く、村意識が強烈に強い国では、時に外側に立って冷静にものを見つめる事はとても必要な事だと、年を経つごとによく感じます。

長い長い琵琶楽の悠久の歴史。その最先端をこれからも歩んで行きたいものです。