先日、観世流の小島英明先生率いる碧風會の公演を観に行きました。

今回は「鉢木」という初めて観る演目で、ひた面による舞台でしたが、小島先生が真摯に取り組む姿に大変さわやかなものを感じました。まだまだ本人としては課題もいっぱいあるのでしょうが、是非この姿勢で次世代を担っていただきたいと思いました。またこの公演ではベテランの狂言師 野村萬さんも出演されていて、ベテランと小島先生のようなこれからを担う中堅との芸の対比など興味深く堪能させて頂きました。

世阿弥は「時分の花」という事を言っておりますが、今回はかなり若い狂言師の方も出ていて、それぞれの時の花を見たような気がしました。こうした舞台で、色々な花が咲き、見ることが出来るというのは、そのまま能の器の大きさを感じますね。琵琶は個人芸という事もありますが、何でも自分でやろうとして小さな世界から抜け出せない例が多いのです。これからどんどん変えて行かなければ!!

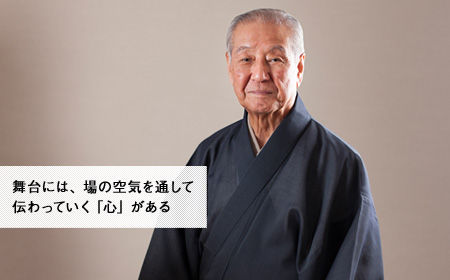

インタビュー記事より転載

インタビュー記事より転載

それにしてもベテランの野村萬さんの演技には感服しました。すべてに気負いやケレンがなく、役そのものを素直なまでに演じている。ここまで辿り着くにはどれだけの時間が積み重なった事だろう、と想いながら見ていました。動きといい声といい、実に見事に自然でその表現力は素晴らしかった。80代にしてこの声は凄すぎる。衰えどころか、並み居る出演者の誰よりも響いていました。芸というものは果てしのない道なのだな、と感じずにはいられませんでした。

私にとって「果てが無い」と感じている事は色々とあるのですが、最近特に気になっている事は、リズムです。先日もニューアルバムのレコーディングをしていて感じましたが、リズムに関してはまだまだ辿り付けないものを感じています。

私には現代邦楽というものがどうにもしっくりと来ません。その一番の原因はリズムだと思っています。クラシックを基本とした、あのジャストに乗るリズム感では、邦楽器は本来の魅力を発揮できないのではないかと思えて仕方がないのです。 例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。

例えばパコ・デ・ルシアはジャズのアル・ディ・メオラやチックコリアと組んでも、柔軟に共演者の音楽には対応して行きますが、何処まで行ってもフラメンコです。そこが魅力なのです。フラメンコのリズムと感性で世界のジャンルと共演したからこそ、世界の人がそれに感動したのです。

高橋竹山は何処へ行ってもけっして洋楽ではありませんでした。あの津軽の匂いこそが魅力であり、またあの独特のリズム感や風情を世界に向けて発信したからこそ評価されたのだと思います。 民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

民俗芸能の域を超えて世界に飛びだして行った竹山の志を、どうして継ぐ人が居なかったのか不思議でなりません。三味線でロックギターばりに弾いたところで、そんな物真似芸を誰が喜ぶのですか?。

五線譜を使おうが、クラシックの曲をやろうが、邦楽は何処までも邦楽であるべきです。クラシックもジャズも勿論素晴らしいけれど、私達は私達の音楽を世界に向けて演奏する事こそ、邦楽に携わる我々のあるべき姿ではないでしょうか。

世界の音楽を色々と聴いていると、フラメンコのように前に突っ込んで行くようなリズム感のものが結構多く、テンポも曲の後半に従って速くなって行くものが多いのです。雅楽もどんどん早くなります。むしろクラシックのようなジャストなテンポ感や、ドレミの音程感覚の音楽の方が特殊なのだという事が判ると思います。これを民族音楽という事で簡単に片づけることは出来ません。インド音楽もアラブの音楽もクラシック以上の歴史があり洗練されています。我々の邦楽も全くドレミではないし、リズムも違うのです。そうした世界の洗練を極めた音楽が現代の日本に紹介されていないだけの事であって、世界の音楽に優劣はつけられません。そしてクラシックが音楽のスタンダードではないという事も認識すべきです。パコや竹山は、何をやっても、どこで演奏しても決して自分の内に在る魂は失わなかったではないですか!。

REFLECTIONSではシルクロードから伝わり、日本で熟成した雅楽を通奏低音とし、汎アジアというものを目標にしていますので、自然とクラシック式でない突っ込んで行くようなリズムが気になります。そういうものは雅楽の中にもありますし、能の囃子などを聴いても、声明を聴いても感じます。あのリズム感は確かに我々の中に残っていると思います。

何をやっても、何処へ行っても、この風土から授かった自分達独自のリズムを持っていたいのです。クラシックのリズムで弾くことが洗練ではないし、色々な面でグローバリズムに汚染されてしまっては、既に邦楽とは言えないと私は思っています。

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、

前作「風の軌跡」ではまだ私の中でリズム感に関してに迷いがあり、 ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO

ジャストや8ビート風に乗ったりしている所と、前に突っ込んで行くところが混在していましたが、今回の「「The Ancient Road」ではかなり突っ込み気味に意識して弾いてみました。これが正解なのかどうか私にはまだ答えは出ていませんが、汎アジアを標榜しているREFLECTIO

NSとしては、これが現時点での答えなのです。いずれにしろリズムに関しては果ての無いものだと思っています。

私のやっている音楽が、どのように評価されるか判りません。しかし私は私が考える最善のものをやるしかないのです。永田錦心や鶴田錦史もきっとそうだったのではないでしょうか・・・・?これからも私の姿勢は変わりようが無いのです。この姿勢がそのまま私の音楽なのですから。

果ては無いですね。