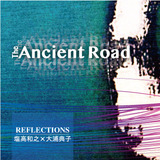

先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

先日、7枚目となるニューアルバム「The Ancient Road」の録音をやってきました。場所は相模湖交流ホール。会場(左写真)はこんな感じ。私は何時も響きの良いホールを借り切って録音するのですが、ここの響きは大変気に入りました。奏者ごとにマイクを立てるマルチ録音でなく、DPA4006というマイクを1m~2m離して(曲に合わせてセッティングします)一発録りします。後でスタジオで細かく修正する事は出来ないのですが、その分素晴らしい響きが録れます。デュオの曲では、どちらかが間違えてしまうと、もう一度録り直しという、まるでLP時代と同じような現場ですが、こういう緊張感も時には良いものです。

録音のエンジニアは、もうファーストアルバムからずっとお世話になっている小川洋さん。私の関わるCDはほとんどが小川さんにやってもらってますが、私の音楽を深く理解してくれて、どんな音源を録りたいか10年以上もじっくり膝を交えて話をしてきましたので、セッティングから何から全てをお任せしています。

今回は前作「風の軌跡」と同じく樂琵琶と横笛の作品集。古典雅楽を少しアレンジしたものから、シルクロードへと想いを馳せた作品、笛の独奏曲、樂琵琶の独奏曲と色々とヴァリエーションが有ります。勿論全て私の作曲作品です。乞うご期待!!

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。

毎回レコーディングをすると自分の技術の無さを痛感します。琵琶でレコーディングを初めて約15年程。自分のリーダアルバムが7枚。他の方のアルバム参加が6枚。他にお仕事としての録音は色々ありますが、まあ毎年のように録音の機会がある訳です。その度に、もっともっと高い技術が必要だと噛みしめるように思うのですが、中々そう簡単にはレベルアップはしませんね。

私の音楽は何よりも世界観が優先です。私の作曲作品集ですから、「どんな音楽なのか」という所が一番重要。とはいえ正確に弾き切る技術はやはり大切です。表現に至らないのであれば、私の音楽として成立しないのですから・・・。

毎回録音したものを聴いていると「もうちょっと何とかならないかな」なんて所や、「やり直したい」なんて所は多々ありますが、ミスの無い完璧さを求めても音楽は響かない。お上手さを追求するのではなく、音楽全体を聴いてもらうためにも、目先の綺麗さに囚われないよう、常に心がけてます。しかしながらレコーディングをする度に、何時も共演しているクラシックの演奏家の技術の高さが思い出されます。私にもあの技術が有ればな~~なんて、まだまだ業が深いですな。パガニーニのように飛び抜けた技術があればこそ見える世界もあるのでしょうね。

私は流派の曲や古典曲を舞台では演奏しません。新しいものを作るには古きを知らなくては創れないので、常に、能や雅楽、歌舞伎、長唄、平曲等々聴いたりやったりしていますが、あくまでそれらを土台として自分の音楽を作り、表現するのが私の仕事だと思っています。宮城道雄も永田錦心も鶴田錦史もそうだったように・・・。そういうやり方は邦楽や雅楽のそれとは違うかもしれませんが、何処まで行っても私には自分の道しか歩けないようです。

まだまだ作りたい曲は山ほどあります。ただ想いだけが泉の如く出ていても、音楽には成りません。その想いを音楽に結実させて初めて舞台にかけることが出来るのです。

私の作品が次世代にも届くことを願って、また今日から気持ちも新たに頑張ります。