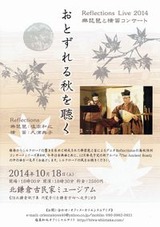

先日、REFLECTIONSコンビによる「おとずれる秋を聴く」於:古民家ミュージアムをやってきました。 今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。

今回は12月に出るニューアルバム「Ancient Road」に収録予定の曲を中心に演奏しました。初演曲ばかりでちょっと難しい所もありましたが、このコンビのエッセンスは聴いていただけたことと思います。しかしながら演奏家としては反省しきり。レコーディングまでにまだまだ練習を積まなければいけません。「Ancient Road」を前作を超える素敵なCDに仕上げたいと思います。

このコンビがやっている音楽は雅楽をベースとして、 シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

シルクロードに向かう視点で作曲しているのですが、もっともっと曲を作って充実させなくてはいけません。またこういうものは他に無く、ジャンルというものが確立されていないので、どんな年齢層に対し、どうプレゼンをするべきか、またどういう演奏をするか、色々と悩むところではあります。先日の演奏会はちょっとその辺が上手く行かなかったように感じました。

そして実際の演奏に於いては、楽琵琶のチューニングの問題が大きいのです。プログラムの途中で調弦を変えると、もう大変。いつまで経っても音が合いません。特に今回はチューニングを下げて行くようにプログラムを組んだのですが、これがまずかった。やっぱりチューニングは上げて行く方が安定しますね。プログラムの選び方や順番にはかなり気を遣います。毎回演奏がそのまま勉強です。今回も良い勉強になりました。

それにしても今回痛感したのは、もっともっと技術が必要だという事です。新しいものをやるにはどうしても新しい技術が必要なのです。私は今迄、薩摩でも楽琵琶でも自分の創り出す音楽の為に楽器を改造したり、ピックやコントラバスの弓や指で弾いたりして来ました。右手はフラメンコギターのような使い方をし、左手はアラン・ホールズワースも真っ青という位に指を全開にしないと弾けないようなものも、どんどんとやってきました。しかしこれでもまだ足りない。樂琵琶の新しい作品を弾くには、もっとサムピックの使い方を研究したり、リズム感に変化を付けたりしていかないと音楽が具現化しないのです。ひとえに私の技術が足りないという事なのですが、新しいものを作り出す以上、これは果ての無い戦いですね。

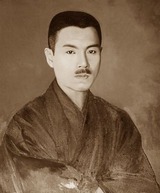

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

新しいものを作るには、譜面だけ書いても仕方がないのです、作曲者の頭の中で音が鳴っていても、それを具体的に音楽にするには、新たな技術と感性そして概念が不可欠。私は自分で作曲するので、自分の作品ではあるのですが、技術は頭で鳴らしているのと実際に弾いてみるのでは全然違います。改めて永田錦心が新しい琵琶楽を創った時に想いを馳せました。

永田錦心が活躍した時代は、薩摩琵琶がまだ薩摩琵琶というものとしてやっと認識された頃です。そういう創世記だからこそ出来たとも言えますが、薩摩琵琶の弾き語りに於いて、唄い方を変えるというのは、きっとかなり大きな仕事だっただろうし、技術もそれまでの薩摩琵琶の語りの技術では到底追いつかなかったでしょう。そして自分の作った新しいものを数々の困難も乗り越えて、社会に認めさせて、スタンダードなものにしてしまうなんて・・・。凄いとしか言いようがないですね。旧薩摩一派からしたら「なんじゃこれは」状態だったことと思います。今私が琵琶弾きになっているのも、永田錦心のその志があったからこそだと思います。私の創り出すものもそんな次の時代のスタンダードに成るようであって欲しいです。

2011年に前作「風の軌跡」を作ったのですが、あの頃はもう最高のアルバムを作る事しか頭に無かった。新作ばかりでレコーディングしたので、不安も色々とありました。今の私も同じなのですが、とにかく自分の中に奢りが出て来ないように注意しています。「自分で作曲した作品だから、特別な練習は要らないだろう」というようになったらもうお終い。永田錦心も戒めていますが、ちょっと弾けるようになると何事に於いても慢心が始まります。上手くなればなるほどに技術に対しても謙虚でいなければ次の世界は具現化出来ません。私が音楽を創造し、届けるには、もっと圧倒的なまでの技術がなくては新しい音楽は鳴り響かないのです。気を引き締めて精進ですね。道はどこまでも続きます。

ニューアルバムもご期待ください。