先日、Met Live viewing 「エフゲーネ・オネーギン」(アンコール上映)を観てきました。原作はプーシキン。ロシア圏では広く知られた文学作品を元にしてチャイコフスキーが作曲したものです。

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、

ネトレプコは、もう可愛い女性の役は卒業するとの事で、その宣言ともいえるヴェルディの作品集CDを昨年出したようです(写真左)。今回の第3幕の侯爵夫人役でも、 堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

堂々たる大人の女性を見事に演じていました。

私は2004年に出した右写真のCDをよく聞いていたんですが、将来を見据え突き進んでいる様子がその姿からも見えてきます。過去の栄光にすがって生きる人が多い中、音楽家として明確なヴィジョンを持ち、計画性を持って自らの行くべき道を歩む姿勢は、誰でもそうしたいと思いながらも出来る事ではありません。選ばれし者だけが遂行出来る生き方だと思います。これからの活躍にわくわくしますね。

演目の解説はオペラ通のブログにたくさん載っているので、そちらを見てもらうとして、私が感じたことは、やはり聴衆を惹きつける魅力です。物語は地味で教訓的で、他のオペラ作品に比べると劇的なドラマ性がある訳でもないのですが、それでも3時間以上の舞台を飽きさせる事無く魅せてしまう。

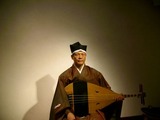

日本の舞台、特に邦楽の分野は,かつて高橋竹山や鶴田錦史、海神道、宮城道雄、永田錦心等々その人が居るだけでも人を魅了するスター的存在が居ましたが、今は居ませんね。加えて総合的なレベルももっと高くして行くべきだと思います。表面的には上手にはなっていても、聴衆を圧倒するようでなくてはいけません。舞台人とはそういうものです。これは速く弾くとか、声が出るとか、コブシが回るとかそういう事ではなく、存在感というしかないのです。ジミヘンより上手に弾く人はいっぱいいるし、竹山よりも速く弾ける人も山のようにいる。しかしあの存在感を凌駕する人はお目にかかった事がないのと同じです。

そういった表面的な技術を駆使しても意味ないのです。パガニーニもグルベローヴァもそうでしょうが、魅力的な音楽として表現されて初めて技術は意味を成すのです。演奏能力、作曲能力、発想、存在感等総合力の問題なのです。今、邦楽の世界で若い世代でも名前や権威を表に出そうという人が目につくという事は、目の前の結果にしか目が行っていないという事。やはりジャンル全体にこうした力が無くなって来ているからです。広い視野を持ち、大きな世界で活躍する人物がもっと出て来てほしいですね。

そしてエンタテイメントに対する誤解も大きいかと思います。舞台でも音楽でも表現するという事が何より先に在ってしかるべきです。ハンバーガーを10万個売る事よりも、極めた日本料理をプロデュースして行かないと、日本の文化レベルはどんどんと地に落ちて行ってしまいます。いつの時代にもこういう刹那的な動きはあるのですが、今はそれが行き過ぎていると感じるのは私だけではないと思います。

琵琶は歴史的に、琵琶法師のような土着の放浪芸のようなものも確かにありました。しかしそれは琵琶楽全体のほんの一部でしかありません。樂琵琶や薩摩琵琶・筑前琵琶は舞台芸ですし、平家琵琶も室町には大変に洗練されて、江戸時代には茶席などで大いに活躍しました。現代の人が様々なイメージでどう活動しようが、それはその人の自由です。しかし琵琶楽=琵琶法師ではないのです。そんな一つのイメージだけで琵琶楽を定着させようとするのは歴史の歪曲でしかないし、古典でもないものを古典と偽って宣伝したりするのと全く同じ。それは昨今の政治問題と同根です。

ハイレベルのものをこそ、世界に向けて発信したい。民族芸能音楽ではなく、アートとして琵琶楽を世界に届け、聴いてもらいたいのです。

ネトレプコの歌を聴きながら、闘志が燃えてきました。