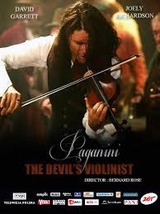

先日、映画「Paganini The Devil’s Violinist」を観てきました。

映画評は色々とあると思いますが、パガニーニという存在がしっかり描かれ、且つヴァイオリンへの愛と熱狂が伝わって来る良い映画だったと思います。主演は現代のトップヴァイオリニストでもあるデヴィッド・ギャレット。劇中の演奏は全て彼が弾いているとの事でしたが、その演奏たるや背筋がぞくぞくするような興奮と官能に溢れ、パガニーニ役は俺しか居ない!という自負に溢れた圧倒的な姿と音に陶酔してしまいました。

その生涯は、今の感覚で言うとロックスターのような感じでしょうか。麻薬(当時は合法だったようです)、酒、女と、まあおきまりの破天荒な生き様だったようですが、大いなる野心と、飛び抜けた音楽的な才能と技量が彼をヴァイオリンの神(悪魔?)に仕立てていました。

その生涯は、今の感覚で言うとロックスターのような感じでしょうか。麻薬(当時は合法だったようです)、酒、女と、まあおきまりの破天荒な生き様だったようですが、大いなる野心と、飛び抜けた音楽的な才能と技量が彼をヴァイオリンの神(悪魔?)に仕立てていました。主演のデビッド・ギャレットはルックスもいい感じで、パガニーニはきっとこんな感じだったんだろうな、と思わせる雰囲気と色気を持っていました。有名なエピソードもしっかりと入っていて、クラシックファンにはたまらない映画ですね。デビッド・ギャレットは、正に当時「悪魔の仕業」と言われた、パガニーニの狂気とも言える雰囲気を確かに現していました。

パガニーニの超絶技巧の曲は今ではちょっとした演奏家は皆演奏しますし、先日のグレブ・ニキティンさんも見事でしたが、デビッド・ギャレットの演奏は一味も二味も違う。「パガニーニを超えるのは俺だ」という揺るがぬ自信と、圧倒的なプライドが彼の中に満ちて、その音には彼にしか表現し得ない圧倒的な官能がある。レベルが違うのです。

日本では音楽(特に邦楽)に於いてテクニカルなものを嫌う傾向が強く、心が無いとか、判っていない等、したり顔で宣いながら、流派や肩書きなどをひけらかす人が実に多いですが、やはり八橋検校、宮城道雄、沢井忠雄という流れを考えても、あの前人未到の技術があってこその革新だったと思えてなりません。勿論技術の前に感性がある訳ですが、飛び抜けた技術があるからこそ見える世界があったのではないでしょうか。高い技術が無ければ育まれ得ぬ感性もあった事でしょう。それは凡人には見ようと思っても見えない世界。天才の領域がきっとあるのだと思います。

ジミヘン、ヴァンへイレン、コルトレーン等のロックやジャズのミュージシャンも、宮城、沢井という邦楽人も、ただ早弾き云々という事ではなく、その技術によって新たな世界を創りだし、我々に見せてくれたことが凄いのです。1秒間に100個の音を弾けるとか、そう言う単純な大道芸みたいなレベルの話ではなく、演奏技術も感性も作曲能力も何も、全てが飛び抜けていたという事です。

我々は天才が創り出した世界を後から追いかけるのが精一杯。確かにパガニーニの曲は今や色々な演奏家が弾きますが、パガニーニのように時代を飛び越えて新たな音楽と時代を提示する事は簡単には出来ませんね。

どんな演奏でも作品でも、そこに官能があってこそ人は惹きつけられます。永田錦心や鶴田錦史、高橋竹山の演奏には官能があったのです。だから日本中が、世界中が熱狂したのです。けっして声がいいとか、コブシが回るとか、弾法が上手とかそんなお稽古事の次元ではありません。琵琶の世界は今、この官能を全く忘れている。だから流派や受賞歴なんかで、必死になって脆くも儚い幻想の鎧を固めようとするのです。

琵琶楽にもう一度この官能と熱狂を取り戻したい。デビッド・ギャレットの弾くあの圧倒的な官能に満ちた最高音に匹敵するような音を琵琶で生み出したい。いや生み出さなくてはならないのです。

エレキギターはディストーションというものがあってこそ、あの官能を実現したと言えるでしょう。自由自在音をコントロールし歌うことは熱狂と感動を生み出しました。ジャズギターのクリーントーンのままでは、個性的な魅力あるプレイヤーは出ても、人々を熱狂させる楽器にはならなかったと思います。現在はディストーションというものが基本としてあるからこそ、逆にジャズのあのクリーントーンは新たな魅力を勝ち得ていると考えます。

琵琶では、鶴田錦史がピックアップの開発をしたりしましたが、私はエレキギターのように音量を上げたり、音を変化させる方向ではなく、パコ・デ・ルシアの演奏に一つの光を見出しています。

次の時代を創らなければ、もう琵琶楽は熱狂からも官能からも程遠い、ただの文化財としての骨董品で終わってしまう。

やらねば!!